当前,我国处于达成“双碳”目标的关键时期,迫切需要完成由“传统经济”向“双碳经济”转变的历史飞跃。随着经济发展与生态承载力之间的矛盾日益凸显,“生态优先、绿色低碳”发展道路的优势日益彰显。重污染企业对我国经济发展做出了不可磨灭的历史贡献,但其“高消耗、高污染、高排放”的生产方式也带来了很多工业污染,推进重污染企业实现绿色转型升级已势在必行。绿色创新以可持续发展为原则,能够有效缓解传统技术的环境风险,从源头上减少排污、提高能源利用效率,更容易产生增量收益,是“双碳经济”的首要驱动力,更是重污染企业实现绿色转型的重要突破口[1]。然而,由于绿色创新具有高投入、高风险、正外部经济性等特征,企业在进行此类研发活动时严重缺乏内在驱动力。总体而言,探究数字如何赋能企业绿色创新,对推动微观企业尤其是重污染企业进行创新升级与宏观经济绿色高质量发展具有重要的现实意义。

伴随着人类信息文明的跨越式发展,大数据时代翩跹而至,以大数据、云计算等为代表的数字技术方兴未艾,为提升企业绿色创新能力提供了崭新思路。数字技术与实体产业的深度融合,从根本上改变了传统商业模式,深刻影响着企业的组织结构、战略管理、产销方式、营运成本[2-3]。加快数字化转型,有助于企业完成从“赋能”到“使能”的演变,获取数字经济新优势[4]。在重污染企业绿色转型升级进程中,数字技术可以有效监控污染排放、减少资源浪费[5]。企业可以利用数字技术精准管理、靶向治污,从源头上进行污染防治,为企业绿色创新保驾护航。

然而,对数字赋能“有效性”的质疑同样不容忽视,即数字技术在重塑商业组织新模式的要素性变革中,若企业原始生产要素难以匹配融合,则其技术属性与经济属性极易陷入数字困境,不能获得预期的产能升级与业态提速。全球著名咨询公司埃森哲在2020年《合力共赢》报告中指出,92%受访中国工业企业表示,由于缺乏组织内数字资源的有效合作,数字化投资的价值未能实现。武常岐等[6]也验证了过度的数字化转型反而不利于企业的高质量发展。尽管企业进行数字化转型已然成为大势所趋,但污染密集型行业的数字化建设仍然处于初级阶段[7]。基于此,数字技术的跨领域应用,能否帮助重污染企业获取技术跃迁效应、重塑创新环境、实现绿色创新“增量提质”,成为亟待验证的问题。

一些学者就数字化转型与绿色创新之间的关系展开了分析并形成了意见相左的观点。部分学者认为,数字化将对企业绿色创新产生积极影响。El-Kassar &Singh[8]研究发现,大数据的运用能够促使企业提高绿色创新能力进而抢占发展制高点。究其原因,已有文献认为数字化转型主要可以在信息共享、知识整合、人力资本、契约成本等方面赋能企业绿色转型升级[9-10]。然而,也有学者认为,数字化转型或对企业绿色创新产生消极影响。由于数字化转型使得企业生产经营和创新创造发生颠覆性、深远性变革,路径依赖严重,过快的数字化转型极易挤占企业原始资源,不但会导致供给层与需求层不相匹配,也难以推进数字技术与创新链的深度动态融合,进而造成企业绿色创新能力不升反降。王锋正等[11]从宏观层面验证了这一观点。他们发现,地区数字化水平在超出一定范围后会抑制企业绿色创新,但并未讨论企业数字化水平的个体差异。为此,Hajli[12]就数字化转型不利于企业创新的原因展开分析并指出,企业管理能力与数字变革进程之间的落差是问题产生的关键。此外,已有研究大多以上市公司为整体研究对象,并未将重污染企业作为绿色创新活动的主体细分出来。因此,重污染企业的数字化转型对绿色创新的影响效应及其作用机制,亟待廓清探究。

相较已有研究,本文可能的边际贡献包括以下三个方面。首先,考虑到数字技术对生产经营的颠覆作用,本文聚焦重污染企业这一特殊主体,基于数字赋能“是否有效”这一崭新视角,通过构建非线性关系,探讨了重污染企业数字化转型影响企业绿色创新的双向作用,为当前相左的研究结论提供理论解释和经验证据,进一步拓展了企业数字化转型对绿色创新影响的研究范畴。其次,本文把握数字经济的核心内涵,利用无形资产明细项构建数字化转型指标,是对微观层面数字化水平度量方法的有效补充,为关注企业数字化水平的研究者提供了更加简便的衡量方式。最后,本文不仅探究了数字化转型与绿色创新之间的倒“U”型关系,还进一步揭示了“数字化转型—管控投入—绿色创新”的传导路径(作用机制),提升了数字化与绿色发展关系的研究深度。

数字化转型通过将数字技术与企业传统价值链深度融合,焕活数字价值,为“双碳”形势下重污染企业绿色升级改造注入活力[13-14]。然而,对数字赋能“有效性”的质疑不容忽视。数字化转型既能够通过引入数字技术,完成技术跃迁,获取“技术驱动”下的绿色创新优势;也会因为数据爆炸引发的信息超载而陷入“技术鸿沟”,即过剩的数据要素与企业管理能力和基础资源条件等传统要素之间断裂式交互,最终将阻碍企业绿色创新发展。

具体地,就“技术驱动”的促进作用而言,数字化转型重塑了重污染企业的商业环境和管理思维,为绿色技术创新产出“增量提质”提供了适宜的条件[15]。一方面,数字化转型优化了企业内部创新环境。通过将数据资源化,突破传统资源的时空壁垒,这不仅能够精简业务流程,缓解组织结构冗余,促使重污染企业的创新循环增速,减少时间成本,还能对企业的生产流程进行实时跟进与反馈。通过富有价值的数据流,重污染企业能够洞察现有生产模式下的潜在经济价值及环境违约风险,从而推动绿色创新数量的增长[4]。另一方面,数字化转型提高了外部创新优势的摄取能力。信息传递方式的更迭不仅拓宽了绿色创新信息的搜集渠道,扩大了生产要素的网罗范围,增强了创新知识的汲取能力,还会促进企业与企业之间、企业与产学研之间协同创新的深度合作,有助于绿色创新要素共享方式的拓展与集成能力的提高,从而有效提升重污染企业的绿色创新质量[16]。

值得注意的是,当数字化转型过度时,企业极易陷入“技术鸿沟”。在数据过剩和资源挤出的双重消极影响下,重污染企业的绿色创新将“量减质降”。数据过剩的本质是信息超载引发的供需不平衡,表现为企业由于过度数字化转型而被迫收集超出绿色创新需求的海量数据。数据过剩的出现抑制了企业绿色创新。一方面,由于重污染企业甄别数据的能力相对有限,数字技术搜集得到的对赋能企业绿色创新循环有价值的数据流有限,但无属性数据信息却将呈指数级增长,二者之间的不匹配不仅增加了数据识别成本和数据维护成本,还对数字人才的专业素养提出了更高的要求,极易导致劳而无功[12, 17];另一方面,虽然重污染企业受益于数字化转型实现的绿色资源共享与绿色创新合作,但随着外部边际效益递减,企业所享受的同行业绿色创新外溢效应将不断下降,绿色创新数量的增加趋势或将逆转。同时,资源挤出效应导致绿色创新质量下降。对于重污染企业而言,传统生产要素的合理配置是企业安身立命的根本,过度的数字化转型不仅会产生内锁效应,将资源过多地配置于辅助地位的数字要素,造成生产资本挤出,还会造就结构惰性的效率型人才,导致人力资本挤出。双重资源挤出迫使绿色创新质量持续下降[11]。因此,基于“技术驱动”与“技术鸿沟”并存的企业数字化转型特征,本文提出如下研究假说。

H1:数字化转型与绿色创新之间呈倒“U”型关系。

在数字浪潮的冲击下,生产力的根本性变革导致了数据要素的爆发式增长、传递及其经济转化的“不确定”。消除该“不确定”成为企业管理的第一要务,提升管控能力成为企业的内在需求[18]。管控投入是企业行政管理部门在价值链各个环节投放的人力资本和物质资本,在一定程度上反映了企业的管控意愿强度,深刻影响着企业的管控能力[9]。然而,由于“技术驱动”和“技术鸿沟”效应并行,重污染企业数字化转型对企业管控投入同样具有双向影响。

一方面,在“技术驱动”效应下,重污染企业进行数字化转型有助于管控投入的增加,实现企业绿色创新“量增质升”。就数字赋能管控投入而言,适度的数字化转型不仅能够利用技术跃迁效应,通过大数据、人工智能实现对重污染企业生产链、创新链、人才链的全链条监管,还能够借助数字技术明晰资源冗杂、发现管理漏洞,进而重新协调配置资源,促使合理性管控投入增多。进一步地,有效的管控投入有助于提升企业绿色创新水平。根据资源编排理论,资源是卓越绩效实现的必要条件,管控投入增加带动了管控能力增长,促进企业绿色创新环境的优化,真正实现“管控投入—能力—绿色创新产出”过程的转化[19]。具体而言,数字赋能管控物质资本投入为重污染企业引入了作用于价值链不同环节的管理资源,如ERP、MES/DCS、PLM信息系统等[20]。重污染企业借助监管技术范式的转变,可以加强生产经营过程动态管理,从而强化绿色创新机会识别,加速绿色创新循环,实现绿色创新数量的增长。同时,数字赋能管控能力提升有助于重污染企业引进高素质管理人才,对绿色创新质量提升具有直接作用。此外,通过物质资本的高效利用,绿色创新模式设计将持续动态优化,强化创新信息集成共享,推进靶向绿色创新,间接推动绿色创新质量提升[21]。

另一方面,在“技术鸿沟”效应下,企业进行数字化转型极易挤占管控投入,致使绿色创新“量减质降”。就数字化转型对管控投入的挤出作用而言,过度的数字化转型使得数字化资源冗余的弊端凸显,信息超载效应致使数据过剩,企业信息“不确定性”进一步增强,致使重污染企业的传统能力水平与资源基础无法满足信息爆炸带来的数字处理需求[17]。为达到“技术驱动”效应下相同的数字赋能效果,重污染企业必须消耗额外的资金和精力,对数字筛选、数字监管、数字维护、数字安全体系进行完善,进一步挤占了管控投入资本。在此情形下,由于缺乏相匹配的管控物质资本投入与管控人力资本投入,重污染企业的实际管理需求被忽视,创新网络监管出现漏洞,致使绿色创新内外部环境无法得到保障,从而抑制了企业绿色创新“增量提质”。基于上述分析,本文提出如下研究假说。

H2:管控投入在数字化转型影响绿色创新的过程中发挥了中介作用。

随着重污染企业数字化转型程度的提升,“技术驱动”效应逐渐式微,“技术鸿沟”效应诱发的数据过剩和资源挤出愈加凸显。归根结底,企业实施数字变革之所以会对绿色创新产生抑制作用,其核心原因在于企业承担了极高的资金压力及创新失败风险[11]。因此,政府补助作为外部行政主体提供的研发资金保障,通过作用于创新链的前端、中端、后端,有效抑制了“技术鸿沟”对绿色创新的消极影响。重污染企业绿色创新积极性较低的原因在于,相较于一般创新,绿色创新以绿色为基础进行创新,资金消耗更多,创新成果产出更难,但同样具有“后发性”优势,容易出现“搭便车”现象,从而损害创新主体利益[22]。在创新链的前端、中端,政府补助不仅能够直接缓解企业创新的投入压力,还能够通过对信贷机构背书间接缓解企业资金压力,提高企业外部融资能力,协同降低企业经营风险,促进企业创新。基于信号传递理论,政府补助能够释放政策扶持信号,体现出政府对企业发展方向的充分肯定,提升了企业的偿债能力和信用评级,从而有助于扩展融资渠道,降低融资成本。同时,这一支持信号还将鼓励企业坚定实施低碳转型战略,以绿色为创新方向。而在创新链后端,Wang et al.[23]的研究表明,政府资金支持能够减弱企业绿色创新的外部性色彩,补偿先行创新损失,促进创新成果产出,并提高成果质量。因此,“技术驱动”与政府补助并举将有助于企业绿色创新意愿与绿色创新效果的提升,政府补助在数字化转型影响绿色创新的过程中表现出积极作用,或成为数字化对绿色创新影响过程中举足轻重的一环。基于上述分析,本文提出如下研究假说。

H3:政府补助正向调节数字化转型对绿色创新的影响。

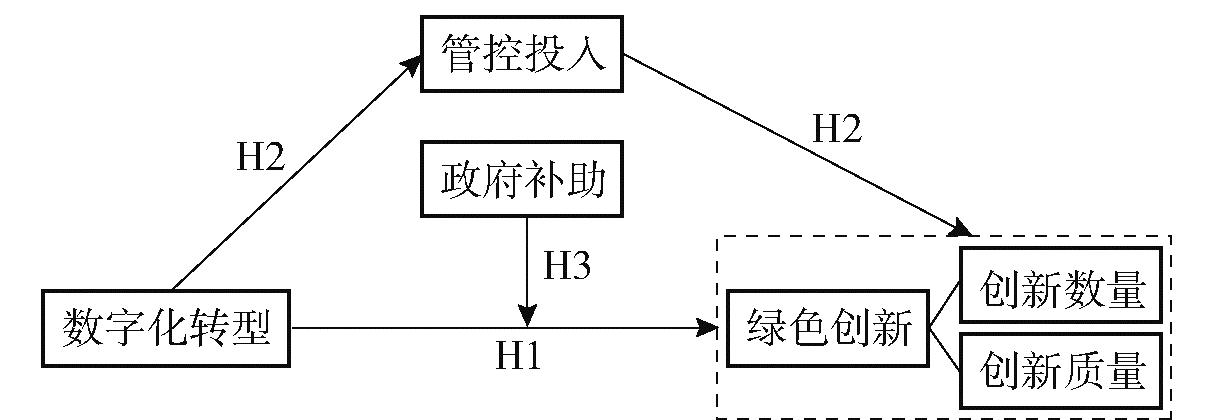

本文的逻辑框架如图1所示。

图1 本文研究逻辑框架

为研究数字化转型与绿色创新二者之间的关系,本文选取2010—2020年中国沪深A股重污染企业作为初始研究样本。一方面,中国数字经济的快速发展始于2010年,样本区间是深刻理解和全面把握数字化转型的“重要窗口期”;另一方面,重污染企业具有资源依赖度高、“三废”排放量多、污染蔓延范围广的典型特性,通过考察重污染行业企业数字化转型对绿色创新的影响,便于科学评价该行业作为绿色创新先行者的实践效果。具体地,以《上市公司环保核查行业分类管理名录》和《上市公司环境信息披露指南(征求意见稿)》为指引,结合2012版证监会行业分类,作为重污染企业的判定标准。此外,剔除ST、*ST及相关变量缺失的样本,最后得到包含 1 080家上市公司的7 880个观测值。数据主要来源于 CSMAR 数据库、CNRDS数据库、Wind数据库和企业年报,其中数字化转型通过手工计算所得。为避免极端值的干扰,本文对连续变量进行了1%和99%分位点上的缩尾处理。

1.被解释变量:绿色创新(GRpt)

绿色创新体现了企业抵御自然环境风险的能力。目前,学术界主要从投入和产出两个方面来衡量绿色创新。投入角度主要采用企业研发投入与能源消耗量的比值、单位产值能耗等[11],产出角度主要采用绿色专利申请数、绿色专利授权数等[24]。考虑到数据的可靠性与可获得性,本文借鉴王馨、王营[25]的做法,将绿色创新分为绿色创新数量(GRqt)和绿色创新质量(GRql)两个维度,并分别用绿色专利申请总数和绿色发明专利申请总数来衡量。同时,为消除量纲影响,对专利申请数加1进行对数化处理。

2.解释变量:数字化转型(Dig)

在以往文献中,数字化转型多以企业转型状况为度量,并且可以细分为宏观和微观两个层面。宏观层面多通过构建指标体系来实现,微观层面的衡量方法则更加多样。一部分学者借助文本分析方法,用年报中数字化相关词汇的词频占比来度量企业的数字化转型,但这种方法既无法避免企业主观的迎合倾向,又疏忽了语义判断,易将否定句中的数字化词汇错误纳入计量范围,还会将战略选择错误归类为企业已享有的数字技术。另一部分学者则利用问卷调查或专家打分的形式,设置问卷以完成实证检验,但该类方法具有问题导向、调查范围局限等缺点,也会造成结果偏差。此外,还有部分学者通过梳理上市公司财务报告附注中资产的明细项,将与数字经济相关的资产定义为数字化资产,计算其占总资产的比重。例如,张永珅等[26]利用无形资产明细项构建数字化资产;赛叶·普拉桑纳、陈新[27]认为,数字化资产的衡量还应当考虑数字化实物资产;黄节根等[16]基于固定资产、无形资产明细项分别构建数字化资产。值得注意的是,《二十国集团数字经济发展与合作倡议》将“数字”定义为知识和信息,相对于提供物质保障的固定资产,无形资产更加符合数字的定义。因此,本文借鉴第三类学者的做法,首先,抽取一定数量的样本企业,对无形资产明细进行人工判断,确定数字化无形资产的关键词,包括“端”“平台”“软件”“系统”等;其次,利用关键词筛选出数字化无形资产;再次,进行人工复核,查漏补缺;最后,采用数字化无形资产与总资产的比值衡量企业的数字化转型。

3.中介变量:管控投入(CC)

管控投入反映了企业愿意花费在有效管理上的支出总和,在一定程度上体现了企业的管控能力。借鉴袁淳等[28]和谢凡等[29]的做法,考虑到代理成本会使管控投入虚高,无法充分体现管理支出的有效性,本文最终采用扣除董事会费、差旅费、业务招待费、小车费等八项高管在职消费后的管理费用与营业收入的比值衡量管控投入。

4.调节变量:政府补助(Gov)

本文以政府补助强度来衡量政府补助,具体计算为政府补助/总资产×100%。

5.控制变量

为避免遗漏变量导致的回归结果偏误,借鉴既有研究[16, 26, 28],本文引入了资产负债率(Lev)、上市年龄(Age)、两职合一(Dua)、股权集中度(Top)、资产收益率(Roa)、公司规模(Size)、资本密集度(Cap)、审计报告性质(Opi)、营业成本率(Ocr)作为控制变量。此外,本文在回归分析中还控制了年份(Year)、行业(Ind)和省份(Pro)固定效应。主要变量定义如表1所示。

表1 变量定义

变量类型变量名称变量符号变量说明被解释变量绿色创新GRqt绿色专利申请总数加1的自然对数GRql绿色发明专利申请数加1的自然对数解释变量数字化转型Dig数字化无形资产/总资产×100%中介变量管控投入CC(管理费用-董事会费-办公费-差旅费-业务招待费-通信费-出国培训费-小车费-会议费)/营业收入调节变量政府补助Gov政府补助/总资产×100%资产负债率Lev总负债/总资产上市年龄Age公司上市的时间两职合一Dua董事长和总经理由同一人兼任取值为1,否则为0股权集中度Top前十大股东持股比例之和控制变量资产收益率Roa净利润/平均总资产公司规模Size总资产的自然对数资本密集度Cap总资产/营业收入审计报告性质Opi审计意见为标准无保留意见取值为1,否则为0营业成本率Ocr营业成本/营业收入

首先,本文的基准回归旨在探究数字化转型与重污染企业绿色创新之间的关系,采用经异方差稳健标准误修正的普通最小二乘(OLS)回归模型展开分析,并构建如下模型:

![]() ∑Year+∑Ind+∑Pro+εi,t

∑Year+∑Ind+∑Pro+εi,t

(1)

其次,就管控投入的中介效应检验,借鉴温忠麟、叶宝娟[30]的做法,构建如下模型:

![]() ∑Year+∑Ind+∑Pro+εi,t

∑Year+∑Ind+∑Pro+εi,t

(2)

![]() C′Controli,t+∑Year+∑Ind+∑Pro+εi,t

C′Controli,t+∑Year+∑Ind+∑Pro+εi,t

(3)

最后,为验证政府补助与绿色创新之间的交互效应,借鉴王锋正等[11]的做法,构建如下模型:

![]() D′Controli,t+∑Year+∑Ind+∑Pro+εi,t

D′Controli,t+∑Year+∑Ind+∑Pro+εi,t

(4)

其中,下标i和t分别代表企业个体和时间(年份),Control为一系列控制变量集合,ε代表随机扰动项。

表2披露了主要变量的描述性统计结果。不难发现,重污染企业的绿色创新整体表现参差不齐,无论创新数量还是创新质量,其中位数均小于均值,说明企业之间存在较大差距。具体而言,绿色创新数量的均值为0.799 1,中位数为0.000 0。绿色创新质量的均值为0.520 6,中位数为0.000 0,均远小于其最大值。数字化转型的均值为 0.074 4,中位数为0.021 0,极差较大,表明超过半数的重污染企业的数字化资产占比低于均值,依旧存在转型空间。从管控投入上看,均值与中位数相差不大,分别为0.066 5和0.055 7,说明样本分布较为均匀。政府补助的均值为0.506 0,说明整体而言政府在企业营运过程中能够发挥帮扶引导作用。

表2 主要变量的描述性统计结果

变量观测值平均值中位数标准差最小值最大值GRqt78800.79910.00001.07970.00004.4308GRql78800.52060.00000.87490.00003.9512Dig78800.07440.02100.14520.00000.9224CC78800.06650.05570.0466 0.00670.2792Gov78800.50600.28610.84780.000023.6983Lev78800.43130.42680.20500.05560.9088Age788010.4565107.1918028Dua78800.239300.426701Top788059.057159.630015.727721.590091.8900Roa78800.04170.03710.0593-0.16790.2206Size788022.279322.04541.346519.997126.2723Cap78802.14841.71051.64450.431911.2772Opi78800.969010.173201Ocr78800.75770.78550.15240.26951.0238

为了有效识别数字化转型对重污染企业绿色创新的影响效应,本文对变量进行了VIF检验,其值均小于10,避免了多重共线性对回归结果的干扰。同时,为了更加严谨地探究数字化转型与绿色创新之间的倒“U”型关系,本文对所涉及的所有非线性回归结果进行了U-Test检验。结果表明,极值点均位于数据区间内且两侧单调性相反,倒“U”型关系显著成立。本文采用OLS回归探究数字化转型对绿色创新的直接影响,基准回归结果如表3所示。其中,列(1)和列(2)只控制年份、行业和省份固定效应,列(3)和列(4)加入了企业维度的控制变量。

表3 数字化转型影响绿色创新的基准回归结果

变量GRqtGRqlGRqtGRql(1)(2)(3)(4)Dig0.6573∗∗∗0.5890∗∗∗0.4139∗∗0.4245∗∗∗(3.189)(3.483)(2.244)(2.745)Dig2-1.0662∗∗∗-0.8834∗∗∗-0.6967∗∗∗-0.6268∗∗∗(-4.009)(-3.954)(-2.940)(-3.096)Lev-0.2564∗∗∗-0.2488∗∗∗(-3.898)(-4.530)Age-0.0039∗-0.0003(-1.959)(-0.162)Dua-0.0936∗∗∗-0.0634∗∗∗(-4.158)(-3.348)Top-0.00040.0006(-0.479)(0.863)Roa0.33240.3823∗(1.420)(1.914)Size0.4497∗∗∗0.3416∗∗∗(39.321)(33.395)Cap-0.0158∗∗-0.0089(-2.004)(-1.365)Opi0.0530-0.0103(1.001)(-0.235)Ocr0.3187∗∗∗0.2649∗∗∗(3.192)(3.191)年份、行业和省份固定效应是是是是常数项0.5818∗∗∗0.3687∗∗∗-9.8166∗∗∗-7.5751∗∗∗(6.393)(4.977)(-37.889)(-33.165)观测值7880788078807880调整后R20.19430.16430.39050.3388

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

表3的列(1)和列(3)的结果显示,数字化转型与绿色创新数量之间呈现倒“U”型关系。以列(3)为例,Dig2的回归系数为-0.696 7,变量在1%的水平下显著,Dig的系数为0.413 9,可计算得到其临界值为0.297 1,即当企业数字化转型小于0.297 1时,进一步深化数字化转型有利于绿色创新数量的增多;但大于0.297 1时,企业若继续数字化转型将造成资源冗余,反而会导致绿色创新数量下降。列(2)和列(4)的结果显示,数字化转型与绿色创新质量之间同样呈现倒“U”型关系。以列(4)为例,Dig2在1%的水平下显著且系数为负,且U-Test检验结果显示,其临界值为0.338 6。这说明,当企业的数字化转型小于0.338 6时,加强数字化转型,有助于提升绿色创新质量;若大于0.338 6时,进一步深化数字化转型反将不利于企业绿色创新质量的提升。至此,H1得到了验证。

总体而言,在数字赋能绿色创新的过程中,重污染企业需要格外重视数字赋能的“有效性”问题。在“技术驱动”作用下,企业数字化转型越深,信息传递越快,既有助于缓解高层决策、中层管理与底层执行不统一的代理问题,又有助于强化企业知识耦合能力和生产要素吸收能力,从而实现绿色创新产出“量增质升”。但过度依赖数字化会诱使企业陷入“技术鸿沟”,造成企业精力分散、资源错配,从而抑制企业绿色创新。结合表2中Dig的均值、中位数可以发现,大多数企业的数字化转型仍未超过该非线性模型的拐点,即广泛分布于倒“U”型曲线最高点左侧,表明重污染行业的数字化转型仍处于初级阶段,数字赋能尚未达到最优。因此,对于数字化建设不充分、不完善的企业而言,进一步深化数字化转型,借助“技术驱动”,发挥数据流带动人才流、资金流、资源流的资源配置优化作用,能够促进绿色创新“增量提质”;同时,转型应当顺应企业价值链需求,避免因盲目相信“技术驱动”而陷入“技术鸿沟”,致使本末倒置、得不偿失。

1.控制遗漏变量

影响企业绿色创新的因素较多,本文可能存在由遗漏变量导致的内生性问题。为避免遗漏变量对回归结果产生影响,本文采用两种方法进行解决。借鉴熊毅、洪荭[31]的研究,采用高维固定效应模型以控制更高维度差异的影响,缓解遗漏变量问题。引入高维固定效应可以排除行业或者地区层面政策性因素的影响。具体而言,本文分别控制“年份×行业”和“年份×省份”高维固定效应,回归结果如表4的列(1)和列(2)所示。此外,借鉴申明浩、谭伟杰[10]的做法,从公司治理层面和地区层面增加一系列控制变量。其中,董事会规模(Bsize)以董事会人数加 1 取自然对数来衡量,管理层薪酬(Lnpay)以薪酬前3名高管的薪酬之和的自然对数来衡量,产业结构(Industry)以第二产业产值与 GDP 的比值来衡量,经济发展水平(Rgdp)以人均GDP的自然对数来衡量。加入全新控制变量后的回归结果如表4的列(3)和列(4)所示,基本结论与前文保持一致。

表4 控制遗漏变量的回归结果

变量GRqtGRqlGRqtGRql(1)(2)(3)(4)Dig0.4439∗∗0.4383∗∗∗0.4197∗∗0.4311∗∗∗(2.408)(2.817)(2.273)(2.785)Dig2-0.6994∗∗∗-0.6324∗∗∗-0.6988∗∗∗-0.6269∗∗∗(-2.906)(-3.112)(-2.950)(-3.099)Bsize0.0246∗∗∗0.0221∗∗∗(3.810)(4.023)Lnpay0.01200.0043(0.971)(0.423)Industry0.0074∗∗0.0043(2.133)(1.509)Rgdp-0.08680.0860(-0.784)(0.992)其他控制变量是是是是年份、行业和省份固定效应是是是是年份×行业、年份×省份固定效应是是否否常数项-9.2065∗∗∗-7.1341∗∗∗-9.4668∗∗∗-8.8846∗∗∗(-38.561)(-35.395)(-7.416)(-8.963)观测值7874787478807880调整后R20.38300.33040.39210.3406

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

2.处理样本选择偏差

值得注意的是,企业做出的决策与其所处的内外部环境息息相关。一般而言,综合绩效评定较为优秀的企业更有能力抓住机遇、迎接挑战,从而更容易开展相关数字化转型工作。因此,重污染企业进行数字化转型可能存在自选择问题,进而导致回归结果出现偏差。为了确保实证结果的可靠性和完整性,本文采用Heckman模型进行内生性处理。第一阶段,借助Probit模型估计企业进行数字化转型的概率,计算得出逆米尔斯比率(IMR);第二阶段,引入IMR,将其作为控制变量放入回归方程中,同时对企业的年份、行业和省份固定效应加以控制,从而估计出更为准确的数字赋能绿色创新双向效应。回归结果表明①,IMR并不显著,即本文样本不存在严重的自选择问题。

1.将解释变量滞后一期、二期

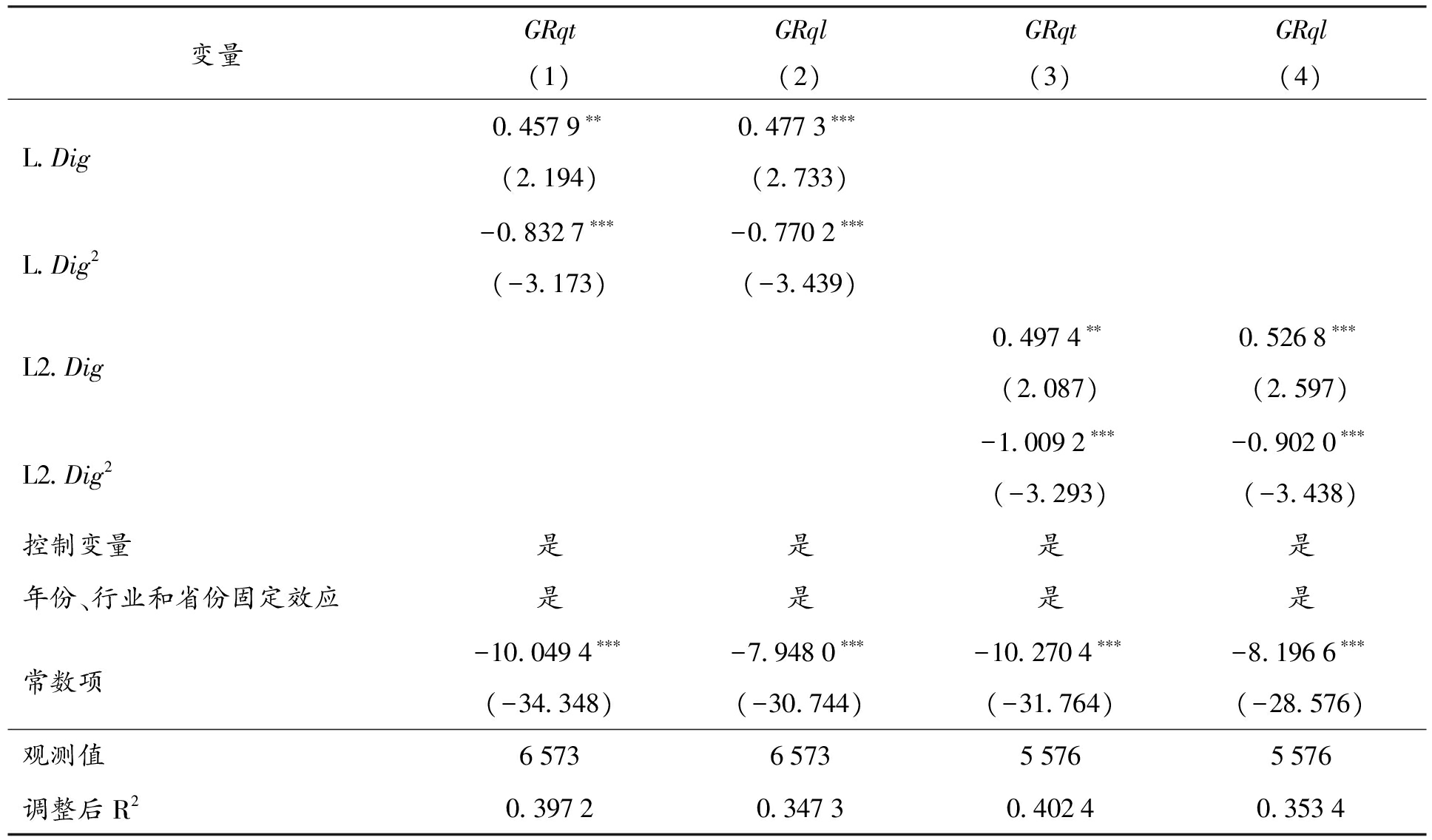

企业进行绿色创新的过程漫长而波折,从研发投入到专利申请存在时滞。有鉴于此,仅考虑当期的数字化转型与绿色创新之间的关系可能将无法准确衡量二者之间的真实情况,进而引发估计结果偏误。因此,本文对解释变量分别进行滞后一期、滞后二期处理,代入模型进行回归,结果如表5所示。不难发现,不同滞后期的Dig均显著且系数均为正,其平方项均显著且系数均为负,再次印证了回归结果的可靠性。

表5 解释变量滞后一期、二期的回归结果

变量GRqtGRqlGRqtGRql(1)(2)(3)(4)L.Dig0.4579∗∗0.4773∗∗∗(2.194)(2.733)L.Dig2-0.8327∗∗∗-0.7702∗∗∗(-3.173)(-3.439)L2.Dig0.4974∗∗0.5268∗∗∗(2.087)(2.597)L2.Dig2-1.0092∗∗∗-0.9020∗∗∗(-3.293)(-3.438)控制变量是是是是年份、行业和省份固定效应是是是是常数项-10.0494∗∗∗-7.9480∗∗∗-10.2704∗∗∗-8.1966∗∗∗(-34.348)(-30.744)(-31.764)(-28.576)观测值6573657355765576调整后R20.39720.34730.40240.3534

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

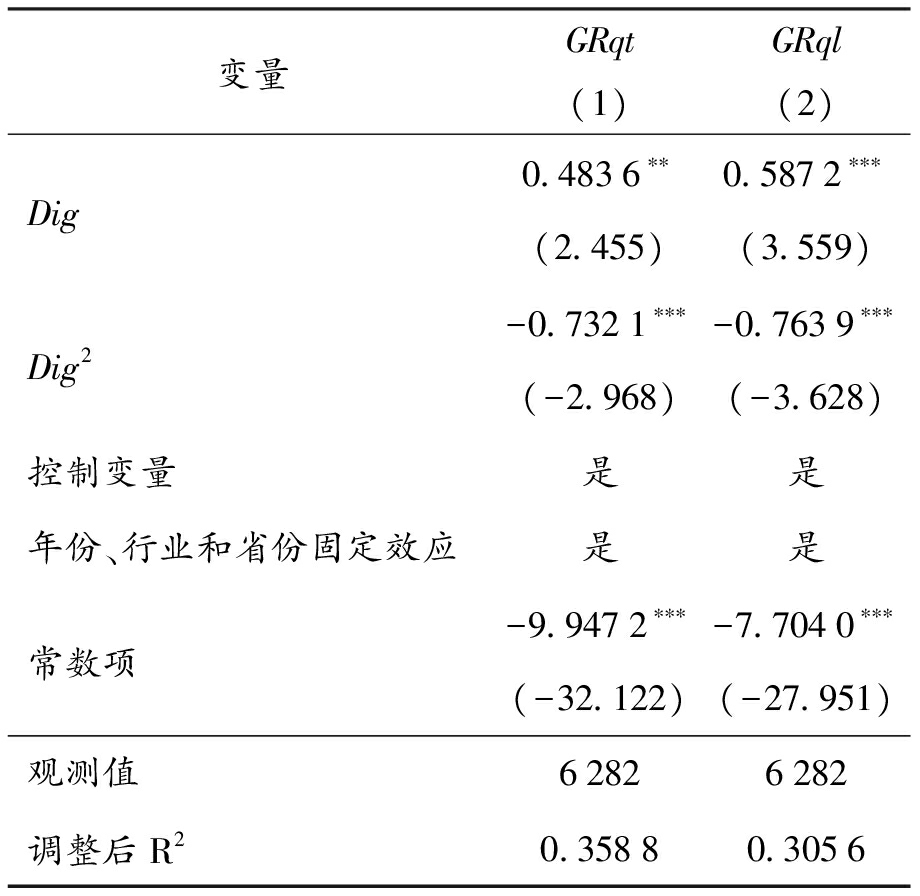

2.剔除未进行数字化转型的样本

本文的样本中有相当一部分企业并未进行数字化转型却存在绿色创新行为。为此,本文进一步剔除了尚未开展数字化转型的观测样本,重新进行回归,回归结果如表6所示。可以看到,数字化转型平方项系数的方向及变量的显著性与前文相比并未发生明显改变,印证了回归结果的可靠性。

表6 剔除未数字化转型企业的回归结果

变量GRqtGRql(1)(2)Dig0.4836∗∗0.5872∗∗∗(2.455)(3.559)Dig2-0.7321∗∗∗-0.7639∗∗∗(-2.968)(-3.628)控制变量是是年份、行业和省份固定效应是是常数项-9.9472∗∗∗-7.7040∗∗∗(-32.122)(-27.951)观测值62826282调整后R20.35880.3056

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

3.更换估计模型

由于本文的绿色创新数据采用绿色专利申请数来衡量,并且有相当一部分重污染企业的绿色专利申请数为0。为保证回归结果的可靠性,本文采用适配性较高的Tobit模型重新进行回归。表7报告了采用Tobit模型估计的回归结果。不难发现,数字化转型的平方项仍在1%的水平下显著且系数为负,Dig仍在1%的水平下显著且系数为正,这与本文的基准回归结果保持一致。

表7 更换估计模型的回归结果

变量GRqtGRql(1)(2)Dig1.0112∗∗∗1.3937∗∗∗(2.828)(3.567)Dig2-1.4804∗∗∗-1.7392∗∗∗(-3.084)(-3.302)控制变量是是年份、行业和省份固定效应是是常数项-19.2245∗∗∗-19.6379∗∗∗(-36.604)(-33.280)观测值78807880伪R20.16840.1726

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

前文已经证实数字化转型对绿色创新具有显著影响,为进一步检验二者之间的作用机制,本文借鉴温忠麟、叶宝娟[30]提出的逐步回归法对管控投入的中介效应进行检验,结果如表8所示。具体而言,列(1)报告了数字化转型对管控投入的直接影响,Dig2的系数为-0.076 7,在1%的水平下显著,第二步成立。同时,倒“U”型关系的显著成立说明,当数字化转型程度较低时,数字资产所带来的“技术驱动”有助于管控投入的增加;但当数字化转型程度较高时,“技术鸿沟”引发的信息超载效应挤占了管控投入,印证了前文的分析。列(2)、列(3)报告了逐步回归法第三步的回归结果,列(2)中CC的回归系数为1.917 8,在1%的水平下显著,表明管控投入在数字化转型与绿色创新数量之间发挥了中介效应。同理,列(3)验证了管控投入在数字化转型与绿色创新质量之间存在中介效应,至此H2得以验证。此外,列(2)和列(3)中Dig2均显著且系数均为负,说明管控投入在数字化转型影响绿色创新的过程中发挥了部分中介作用。

表8 管控投入中介效应的回归结果

变量CCGRqtGRql(1)(2)(3)Dig0.0669∗∗∗0.28560.3018∗(9.929)(1.542)(1.946)Dig2-0.0767∗∗∗-0.5496∗∗-0.4862∗∗(-8.512)(-2.323)(-2.412)CC1.9178∗∗∗1.8335∗∗∗(6.215)(7.261)控制变量是是是年份、行业和省份固定效应是是是常数项0.4124∗∗∗-10.6074∗∗∗-8.3312∗∗∗(35.415)(-36.280)(-32.479)观测值788078807880调整后R20.56320.39340.3429

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

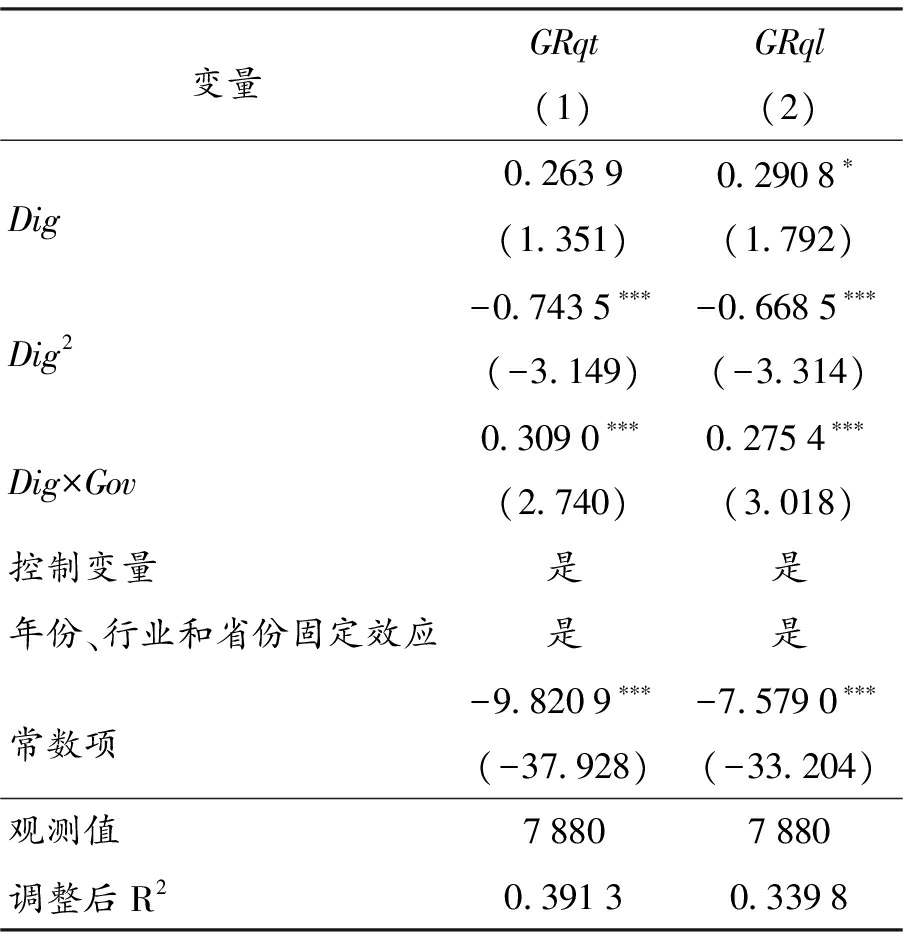

企业的行为决策受到内外部因素的共同驱动,前文从内部因素的角度,考虑了管控投入的中介效应。下面将进一步从政府参与的视角,探索政府补助在数字化转型对绿色创新影响过程中发挥的作用,本文借鉴王锋正等[11]对倒“U”型关系的调节效应检验方法进行检验,回归结果如表9所示。列(1)中Dig并不显著,列(2)中数字化转型及其平方项均显著,且数字化转型与政府补助的交乘项在1%的水平下显著且系数为正,即政府补助显著正向调节了数字化转型对绿色创新质量的影响,H3部分成立。这说明,政府补助在数字化转型对绿色创新的影响过程中表现出积极作用,能够部分发挥“技术驱动”的协同效应,政府补助能够有效减轻绿色创新为企业带来的外部性经济负担,提升重污染企业高质量创新意愿,数字赋能政府补助的绩效考评能够督促企业对其绿色创新质量严格把关。因此,加大政府补助的扶持力度将有助于实现数字赋能企业绿色创新质量,促进经济高质量发展。

表9 政府补助调节效应的回归结果

变量GRqtGRql(1)(2)Dig0.26390.2908∗(1.351)(1.792)Dig2-0.7435∗∗∗-0.6685∗∗∗(-3.149)(-3.314)Dig×Gov0.3090∗∗∗0.2754∗∗∗(2.740)(3.018)控制变量是是年份、行业和省份固定效应是是常数项-9.8209∗∗∗-7.5790∗∗∗(-37.928)(-33.204)观测值78807880调整后R20.39130.3398

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

为进一步拓展数字化转型影响绿色创新机制的研究,本文的异质性分析聚焦内外部环境对企业生产经营的深刻影响,从产权性质和媒体关注两个维度探讨了企业数字赋能的差异。

1.基于产权性质的异质性分析

当前,我国处于达成碳中和目标的重要窗口期,产权性质不同的企业,其数字赋能压力和动力截然不同。本文从产权性质的角度对企业加以区分。在我国市场经济体制中,不同产权性质企业之间的资源禀赋和治理机制均存在较大差异[32]。相较于非国有企业,国有企业的经营风险较低、政治任务较重、社会责任感较强,这导致数字化在推进企业搭建绿色创新网络的过程中存在一定的产权异质性。本文依照产权性质不同,将样本划分为非国有企业和国有企业分别进行回归分析,并进行组间系数差异检验,实证结果见表10。列(1)与列(2)的结果表明,数字化转型对国有企业的绿色创新质量产生了显著的倒“U”型影响,而对非国有企业难以产生显著影响。列(3)和列(4)的结果表明,数字化转型对国有企业的绿色创新质量的影响更加显著。同时,Dig2的系数差异检验均显著。总体而言,相较于非国有企业,数字化转型对绿色创新的影响在国有企业中更显著(或更大)。

表10 异质性分析回归结果

变量GRqtGRqlGRqtGRqlGRqtGRqlGRqtGRql产权性质媒体关注非国有企业(1)国有企业(2)非国有企业(3)国有企业(4)低(5)高(6)低(7)高(8)Dig0.31571.0673∗∗∗0.3571∗∗0.8638∗∗∗0.08430.7545∗∗∗0.25550.6234∗∗∗(1.532)(2.864)(2.106)(2.713)(0.344)(2.720)(1.250)(2.660)Dig2-0.3947-1.7756∗∗∗-0.4077∗-1.3328∗∗∗-0.1763-1.2020∗∗∗-0.2988-0.9736∗∗∗(-1.536)(-3.536)(-1.877)(-3.061)(-0.566)(-3.411)(-1.128)(-3.208)控制变量是是是是是是是是年份、行业和省份固定效应是是是是是是是是常数项-7.7098∗∗∗-10.7772∗∗∗-5.3721∗∗∗-8.6288∗∗∗-9.5866∗∗∗-9.7014∗∗∗-7.2505∗∗∗-7.5470∗∗∗(-19.055)(-27.215)(-15.856)(-24.567)(-25.061)(-26.418)(-22.158)(-23.304)观测值46083272460832723921395939213959调整后R20.26810.49670.20400.44770.33670.43670.28040.3896系数差异检验Chi2=5.55∗∗Chi2=3.29∗Chi2=4.84∗∗Chi2=2.85∗

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

2.基于媒体关注的异质性分析

企业的生产经营活动总是受到内外部因素的共同影响,本部分将继续探究外部因素媒体关注对数字赋能创新的深刻影响。媒体关注是社会监督的主要组成部分,也是利益相关者获取企业节能减排信息的重要渠道,通常能够对上市企业的违规行为形成威慑和制约[33]。作为非正式的外部监督机制,媒体关注能够提升企业的信息透明度,进而增强重污染企业的外部压力。本文采用媒体报道来衡量企业媒体关注,并依据样本中位数,将样本分为低媒体关注组和高媒体关注组,分别进行回归分析,同时进行组间系数差异检验,实证结果见表10的列(5)~列(8)。列(5)与列(6)的结果表明,数字化转型对高媒体关注组企业的绿色创新质量存在显著的倒“U”型影响,但对低媒体关注组企业的绿色创新质量不存在显著影响;同理,列(7)和列(8)的结果也显示,数字化转型对高媒体关注组企业绿色创新质量的影响更加显著。同时,Dig2的系数差异检验均显著。总的来说,相较于受到较低媒体关注的企业,数字化转型对绿色创新的影响在媒体关注较高的企业中更为明显。

本文以2010—2020年中国沪深A股重污染企业为研究样本,从理论和实证两个维度探究了数字化转型对绿色创新的影响效应及作用机制,并从制度压力和社会压力两个视角进行了异质性检验,得到以下研究结论。(1)由于“技术驱动”与“技术鸿沟”效应共存,重污染企业的数字化转型与其绿色创新数量、绿色创新质量之间均存在显著的倒“U”型关系,并且多数重污染企业的数字化转型仍未超过拐点,进行数字化转型总体上有利于绿色创新产出“增量提质”。(2)管控投入在数字化转型影响绿色创新能力的过程中发挥部分中介作用,且政府补助能够正向调节数字化转型对绿色创新质量的影响。(3)相较于非国有企业和受到媒体关注较低的重污染企业,数字化转型对绿色创新能力的影响在国有企业和媒体关注较高的企业中更为显著。

首先,应完善公司治理机制,多措并举推动企业数字化转型发展。与发达国家相比,我国重污染企业治理水平较低,增大了企业数字化转型难度。“数字鸿沟”的出现归根结底在于企业的初始管理能力、资源配置能力与新兴数字技术的能力需求不匹配,二者之间断裂式交互致使数字化转型无法达到预期效果。因此,企业应当注重加强内部控制,降低企业的代理成本,保障资产的安全性和完整性;同时,不断提高经营管理水平,提升数字化转型等战略决策的执行力度。并且,完善监督反馈机制,构建数字化转型专项,组建专业小组跟进调查,在明确需求的前提下引入数字资产,避免盲目购入闲置资产。此外,政府应充分借鉴发达地区经验,深入调查当地民情,加强数字化基础设施建设,扩大数字技术普惠范围;建立专项融资渠道,精简行政流程,鼓励企业合理变革;创新数字人才引进政策及数字人才培训方案,大力引入数字人才。

其次,应健全政府补助政策,调动企业绿色创新积极性。绿色创新投入具有高风险性,至今仍令许多重污染企业望而却步。为此,政府应充分利用多种扶持形式,发挥政策的协同效应。一方面,及时出台相关差异化帮扶政策,帮助企业分担绿色创新风险,推进区域绿色创新均衡发展;另一方面,明确帮扶对象,按需匹配,向具有发展潜力的中小企业适当倾斜。此外,确认补助资金流向,建立多时期弹性绩效考核体系,激发创新活力。

最后,应充分发挥外部监督作用,提高企业信息透明度。企业难以独立于外部市场存在,这便给了市场中正式与非正式组织监督的权力和威慑力。政府应进一步完善现有的环境信息披露准则,针对污染超标企业,给予更严苛的惩罚措施,避免其因治理成本大于环境违约成本而产生机会主义行为。媒体应当积极引导绿色社会公认环境建设,通过跟踪报道、实地考察等方式,保障信息的可靠性、及时性。这不仅有利于重污染企业关注绿色创新,减少生态破坏,也有利于地区经济的绿色可持续发展。

注 释:

① 由于篇幅所限,未列示具体回归结果,留存备索。作者邮箱:zycumt@126.com。

[1]RAN C, ZHANG Y. Does green finance stimulate green innovation of heavy-polluting enterprises? Evidence from green finance pilot zones in China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023,30(21):60678-60693.

[2]欧阳日辉, 龚伟. 促进数字经济和实体经济深度融合:机理与路径[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2023(4): 10-22.

[3]SAARIKKO T, WESTERGREN U H, BLOMQUIST T. Digital transformation: five recommendations for the digitally conscious firm[J]. Business Horizons, 2020, 63(6): 825-839.

[4]陈剑, 黄朔, 刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理[J]. 管理世界, 2020(2):117-128.

[5]赵宸宇. 数字化转型对企业社会责任的影响研究[J]. 当代经济科学, 2022(2): 109-116.

[6]武常岐, 张昆贤, 周欣雨, 等. 数字化转型、竞争战略选择与企业高质量发展——基于机器学习与文本分析的证据[J]. 经济管理, 2022(4): 5-22.

[7]赵宸宇, 王文春, 李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济, 2021(7):114-129.

[8]El-KASSAR A, SINGH S. Green innovation and organizational performance: the influence of big data and the moderating role of management commitment and HR practices[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 144(1): 483-498.

[9]宋德勇, 朱文博, 丁海. 企业数字化能否促进绿色技术创新?——基于重污染行业上市公司的考察[J]. 财经研究, 2022(4): 34-48.

[10]申明浩, 谭伟杰. 数字化与企业绿色创新表现——基于增量与提质的双重效应识别[J]. 南方经济, 2022(9): 118-138.

[11]王锋正, 刘向龙, 张蕾, 等. 数字化促进了资源型企业绿色技术创新吗?[J]. 科学学研究, 2022(2): 332-344.

[12]HAJLI N. Social commerce constructs and consumer’s intention to buy[J]. International Journal of Information Management, 2015, 35(2): 183-191.

[13]GAVRILA S, ANCILLO A. Spanish SMEs’ digitalization enablers: E-Receipt applications to the offline retail market[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 162: 120381.

[14]LUO S, YIMAMU N, LI Y, et al. Digitalization and sustainable development: how could digital economy development improve green innovation in China?[J]. Business Strategy and the Environment, 2023, 32(4): 1847-1871.

[15]戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J]. 管理世界, 2020(6): 135-152.

[16]黄节根, 吉祥熙, 李元旭. 数字化水平对企业创新绩效的影响研究——来自沪深A股上市公司的经验证据[J]. 江西社会科学, 2021(5): 61-72.

[17]徐子尧, 张莉沙. 数字经济发展如何影响企业代理成本——来自中国制造业企业的证据[J]. 证券市场导报, 2022(2): 25-35.

[18]包国宪, 叶杰, 徐越倩. 研究支持视角的创新型管理人才培养[J]. 中国大学教学, 2019(1): 51-55.

[19]张青, 华志兵. 资源编排理论及其研究进展述评[J]. 经济管理, 2020(9): 193-208.

[20]刘淑春, 闫津臣, 张思雪, 等. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J]. 管理世界, 2021(5): 170-190.

[21]GUAN H, ZHANG Z, ZHAO A, et al. Simulating environmental innovation behavior of private enterprise with innovation subsidies[J]. Complexity, 2019(9): 1-12.

[22]苏昕, 周升师. 双重环境规制、政府补助对企业创新产出的影响及调节[J]. 中国人口·资源与环境, 2019(3): 31-39.

[23]WANG Z, LI X, XUE X, et al. More government subsidies, more green innovation? The evidence from Chinese new energy vehicle enterprises[J]. Renewable Energy, 2022, 197(1): 11-21.

[24]齐绍洲, 林屾, 崔静波. 环境权益交易市场能否诱发绿色创新?——基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J]. 经济研究, 2018(12): 129-143.

[25]王馨, 王营. 绿色信贷政策增进绿色创新研究[J]. 管理世界, 2021(6): 173-188.

[26]张永珅, 李小波, 邢铭强. 企业数字化转型与审计定价[J]. 审计研究, 2021(3): 62-71.

[27]赛叶·普拉桑纳, 陈新. 传统商业模式的数字化:企业重组的转让定价影响(中)[J]. 国际税收, 2019(10): 74-77.

[28]袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J]. 中国工业经济, 2021(9): 137-155.

[29]谢凡, 施赟, 舒伟. 财务报告内控缺陷定量认定标准能否抑制代理成本?[J]. 审计研究, 2018(5): 121-128.

[30]温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5): 731-745.

[31]熊毅, 洪荭. 员工薪酬竞争力对企业风险承担的影响研究[J]. 管理学报, 2022(10): 1456-1467.

[32]宋常, 王丽娟, 王美琪. 员工持股计划与审计收费——基于我国A股上市公司的经验证据[J]. 审计研究, 2020(1): 51-58.

[33]郑珊珊. 管理层权力强度、内外部监督与股价崩盘风险[J]. 广东财经大学学报, 2019(4): 72-86.