就业是最基本的民生。党的二十大报告强调,强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业。高质量充分就业内涵丰富,既要激发市场活力、扩大就业规模,也要完善技能培训、破解结构矛盾。企业作为重要的市场主体,是就业的“蓄水池”,是提供就业岗位和优化就业质量的重要力量,在高质量发展阶段承担着“稳就业”的社会重任。破解就业难题,关键是发展经济,释放企业活力,创造更多的就业岗位,优化劳动力就业结构,缓解就业矛盾。

近年来,大数据、云计算等技术迅猛发展,基于数字技术的数字经济通过降低经济成本,带来社会生产力的突破、经济结构的优化,是重塑全球经济结构、影响全球经济竞争格局的关键力量。党中央多次强调发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合。数字技术与传统生产经营模式的深度融合创新是企业脱颖而出的一大利器,数字技术的应用正在重塑企业生产、运营、管理等方方面面,企业数字化转型必然带来生产方式和生产关系的转变,这在劳动与劳动关系上体现为企业人力资本的适应性变革[1],从而对企业的就业规模、结构和质量等产生影响。因此,数字化转型为推动企业人力资本升级,推进“人口红利”向“人力资本红利”转变,增强劳动力市场韧性,进而推动高质量就业提供了新的机遇。

现有多数文献除了主要关注数字经济发展在提升企业全要素生产率和创新绩效等方面发挥的重要作用外[2-5],还从省份、行业等层面讨论了数字经济发展对就业规模、就业结构及高质量就业的影响,发现数字经济的发展并不必然缩小就业规模且有助于实现就业向服务业的转变,实现高质量充分就业[6-7]。有文献构建了地区层面多维度的就业质量评价指标,认为数字经济不仅促进了产业结构升级,也催生了诸多新业态,能够大幅增加就业机会,提高收入水平,推动实现高质量充分就业[8-9]。从微观企业视角出发,部分文献讨论了数字技术与劳动力市场之间的关系,主要从信息技术投资[10]、人工智能[11]、信息基础设施建设[12]等某一特定技术或相关角度切入,或是讨论企业数字化转型对整体就业规模的影响[13]。企业是就业的主要源头之一,本文探究企业层面数字化转型升级如何影响企业的人力资本水平,推动高质量就业,为数字经济时代人才政策的制定及企业聚引人才提供了可能的经验证据。

本文可能的边际贡献有三点。

第一,本文以企业人力资本升级为研究主体,丰富和拓展了企业数字化转型的经济后果和人力资本影响因素的相关研究文献。人力资本升级是经济转向高质量发展的重要抓手。现有文献从微观角度对上市公司数字化转型的研究大多集中于其在企业创新[4]、全要素生产率[2-3]、企业绩效[5]、专业化分工[14]等方面的经济表现,对企业数字化转型与人力资本升级之间关系的研究缺乏足够关注。本文基于文本分析法,构建了较为全面的企业数字化转型指标,系统地探讨了微观层面数字化转型对企业内部劳动力学历结构的影响,不仅为理解企业数字化转型提供了新研究视角,也丰富了劳动经济学与公司财务交叉领域的文献。

第二,本文为企业做大“稳就业”蛋糕提供了可能的经验证据。本文除了验证了企业数字化转型能够带来人力资本升级,即提高高学历水平劳动力的占比,还发现数字化水平提高对高、低学历劳动力的绝对就业规模均有显著的扩大作用。这表明,企业数字化转型不仅能够实现人力资本升级,优化就业结构,还能够扩大对不同学历水平劳动力的需求,带来就业规模的进一步扩大,这表明数字技术对低学历水平劳动力的替代效应不显著,能够有效发挥企业就业“蓄水池”的作用,进而促进高质量充分就业的实现。

第三,本文为数字经济时代企业劳动力实现高质量就业提供了新视角。现有文献大多从宏观角度对数字经济时代的劳动力高质量就业展开探讨,认为数字经济发展有助于优化就业结构和改善就业环境,增强劳动力的就业能力,为实现更高质量就业提供新契机[7]。孟祺[6]认为,数字经济的发展促进了高技术密集型产业就业数量的增加。张顺[8]研究发现,数字经济发展总体上有助于降低失业率,助力实现更充分更高质量就业。本文在探讨企业人力资本升级的基础上,进一步关注了企业数字化转型对劳动力工作效率和就业质量的影响。具体而言,数字化转型推动了企业内部组织的管理变革,使其办公模式趋于扁平化、网络化[15]。这不仅缩短了用户与企业之间的距离,也提高了劳动力工作效率,进而提高了劳动力的边际报酬。此外,就企业内部就业环境而言,管理模式的完善也进一步提高了劳动力的就业质量,包含劳动力参与度以及受到企业的关爱程度等方面。

人力资本是企业组织中最重要的资源之一,是增强劳动力市场韧性的重要因素。企业数字化转型进程涉及生产、运营、管理等方方面面,必然会对企业的人力资本水平产生影响。已有文献较多从行业分类或地区角度来研究数字经济时代整体就业结构的变化,如数字经济发展推动了劳动力就业的服务业化[7],工业智能化也推动了现代服务业就业份额的增加,促进了行业就业结构的高级化,这些都有助于实现高质量就业[16]。蔡跃洲、陈楠[17]的研究表明,受中等教育劳动力所占的份额在不断降低。工业智能化发展可能会促使就业结构呈现“两极化”的发展趋势,一些地区甚至出现了小学及以下教育程度劳动力被替代的“单极极化”现象[18]。从劳动力技能水平或受教育水平角度来看,技术的飞速进步必然对人力资本的技能提出了新要求。在以数字为主要生产要素的新兴经济模式下,数字技术的人力和物质资本属性更强,会提高对企业劳动力受教育程度的要求。企业数字化转型需要有更多了解并熟悉相关领域专业知识、能够运用数字技术的劳动力,也就是需要更多高学历水平或高技能水平的劳动力。因此,新兴数字技术的发展会对企业人力资本水平提出更高的要求,进而会推动企业人力资本水平的提升。据此,本文提出假说1。

假说1:企业数字化转型能显著提高高学历劳动力的占比,实现人力资本升级。

直观来看,由于资本—技能之间存在互补性[19],高技能水平的劳动力拥有与先进技术相匹配的适应能力,数字技术往往与高技能水平的劳动力互补匹配,例如,企业购买设备和软件需要雇佣高技能工程师安装调试,产生数字化人才的需求,企业进行自主研发也会提高对研发人员和高级管理人员的需求[1]。大数据、人工智能等技术与高技能劳动力形成有益的互补,产生就业创造效应,增加企业对高技能劳动力的需求。此外,数字化转型显著降低了企业的生产、运营、组织和交易成本,利润增长空间上升,进一步缓解了融资约束,使企业有更多的资金投入研发创新中[4]。数字化转型战略的实施使得企业的创新研发活动趋于增加[3]。同时,大数据等数字技术能够有效缓解企业的信息不对称,促进知识和技术的外溢和流动,推动企业间的协同合作,有利于企业扩大研发投入[20]。基于资本—技能互补性理论,技能劳动力拥有更强的适应先进技术的能力,数字技术带来的资本深化会增加企业对高技能劳动力的需求,创造更多的就业机会[21]。因此,受教育程度高的劳动力能够更好地适应技术进步,且高技能劳动力与先进的技术之间更容易形成相辅相成的互补关系,使企业的劳动力学历结构向高水平倾斜[10]。据此,本文提出假说2。

假说2:企业数字化转型能通过技术互补效应实现人力资本升级。

企业数字化转型并非数字技术在企业内的简单应用,而是数字技术对企业运营、管理、生产、销售等流程的重塑和改造[1]。在企业内部,基于ABCD(人工智能、区块链、云计算和大数据)的数字技术应用会通过提高组织内外部知识流动、协助企业调整生产和销售策略等方式实现降本增效[21],通过提高生产率带来的经营绩效提升增加企业利润,直接刺激市场需求,促进生产规模的扩张,进而扩大企业对各类技能水平劳动力的需求[6]。赵宸宇[13]的研究表明,数字化转型可以扩大企业的业务经营范围,增加其对劳动力的需求。特别是,为了更好地适应企业业务范围的扩大和经营规模的扩张,需要使用大数据、云计算等数字技术对产品定位和市场反馈等进行及时、准确地分析,进而更迅速、更有效地调整生产和销售策略,进一步扩大经营规模,形成良性循环。因此,新兴经济模式也会催生与数据挖掘、数据分析等相关的高技能劳动力岗位[21]。据此,本文提出假说3。

假说3:企业数字化转型能通过规模扩张效应实现人力资本升级。

本文使用的微观企业数据来自国泰安数据库。初始数据选取2010—2020年中国A股上市公司,该数据包含上市公司的证券代码、公司简称、公司成立日期、公司属性、企业劳动力总数、劳动力学历结构等基本信息,以及公司资产总计、净利润、现金流量增加额等财务信息。为了构建企业数字化转型评价指标,本文引用吴非等[22]的年报数字化词频测度方式,依照人工智能技术、区块链技术、数字技术应用等方面的特征词,匹配统计上市公司年报中的相应词频衡量企业数字化转型。本文有关企业社会责任中的劳动力责任评级数据均来自和讯网上市公司社会责任报告。

本文通过将证券代码、公司名称等信息与企业的基本信息数据、财务数据、人员结构数据进行匹配,形成初始样本的非平衡面板数据,并进行以下几方面的处理:剔除ST和*ST企业的样本;剔除存续时间低于五年和相关指标变量数据缺失的样本;为防止极端值干扰,对连续变量进行了1%和99%分位点的缩尾处理。最终样本涵盖 18 378个观测值。

1.被解释变量

本文的被解释变量为人力资本升级(High)。参考已有文献,本文根据受教育程度划分人力资本水平[18-19]。具体而言,参照上市公司人员结构表对企业劳动力的学历水平进行划分,大学本科及以上学历代表高学历的劳动力分组,本科以下学历包括专科、高中等,代表低学历的劳动力分组。进一步计算高学历分组劳动力在总劳动力数量中的占比,得到高学历劳动力占比,以高学历劳动力占比衡量人力资本升级。

2.解释变量

本文的解释变量为企业数字化转型(Dig)。部分文献从定性的角度展开分析,即依据是否展开企业数字化转型构建虚拟变量进行测度[5]。针对微观企业数字化转型的定量分析,已有文献[23-24]选择ICT资本、信息设备和信息投资等作为数字化转型的代理变量。信息技术和互联网使用在某种程度上体现了企业发展数字技术的可能性,但与企业数字化转型仍存在差异。企业数字化转型指的是运用数字技术改造传统生产经营和管理模式向网络化、智能化、自动化发展的破坏性变革进程[25],其中涉及大数据、云计算等多方面的技术应用。因此,过去文献中使用的代理指标较为片面。为了更全面地测量企业数字化转型,本文借鉴吴非等[22]的做法,将“企业数字化转型”划分为“底层技术运用”和“技术实践应用”两个层面,提取企业年报中这两个层面的特征词进行衡量。其中:底层技术运用包括人工智能技术、区块链技术、大数据技术、云计算技术四个方面,涵盖了数字货币、智能机器人、语义搜索等特征词;技术实践应用则包括电子商务、移动支付、B2B、智能医疗、智能客服等特征词。最终将各个角度的词频数相加,得到总词频,再加1进行对数化处理。词频数量能够全面、科学地对企业是否进行数字化转型以及转型程度进行衡量。

3.中介变量

(1)研发投入(Lnkfzc)。从技术互补效应的角度看,企业数字化转型能够促进创新活动的增加,进而增加对高受教育程度劳动力的需求,推动企业人力资本升级。数字技术应用促进企业增加更多的研发创新投入,与此同时,催生对高技能劳动力的需求。这更多反映的是企业对研发等创新活动投入的增加,且研发过程需要更多的高技能劳动力参与,因此,本文选取企业开发支出的自然对数作为研发投入的度量指标,以检验技术互补效应。

(2)经营规模(Lnyysr)。数字化转型实现了降本增效,为企业创造了更大的利润空间,促进了企业经营规模和市场需求的逐步扩大。这能够为高技能劳动力创造更多的工作岗位,特别是数字技术本身也催生了许多新业务、新业态,如与数据挖掘、数据分析等相关的高技能岗位[16]。因此,本文参考叶永卫等[21]的做法,用企业营业收入的自然对数值来衡量经营规模。

4.控制变量

参考已有文献[19],本文加入了一系列企业层面的控制变量,涵盖财务指标和治理指标两大类。具体包括:资产负债率(Lev),用负债总计与资产总计的比值来衡量;净资产收益率(Roe),用净利润与所有者权益的比值来衡量;现金流(Cash),用现金增加净额与固定资产净额的比值来衡量;盈利能力(Profit),用营业利润与营业总收入的比值来衡量;企业年龄(Age),用当前年份与企业成立年份差值加1取对数来衡量;企业规模(Size),用固定资产净额的自然对数值来衡量;两职合一(Dual),为虚拟变量,若企业的董事长和总经理为同一人,则取值为1,否则为0;前十大股东持股比例(Share),用上市公司前十大股东的持股占比来衡量。为方便对回归结果的解读,本文使用的所有比例变量均乘以100。

为了探究企业数字化转型对人力资本升级的影响,本文构建的基准回归模型如下。

(1)

其中:j表示企业,i表示行业,p表示省份,t表示年份;High是本文的被解释变量,具体表示为企业高学历劳动力占比;Dig为基于词频刻画的企业数字化转型程度;X为一系列的控制变量,包括资产负债率(Lev)、企业年龄(Age)等;θj为企业固定效应,δt为年份固定效应,ε为随机扰动项。此外,本文将标准误聚类到企业层面。

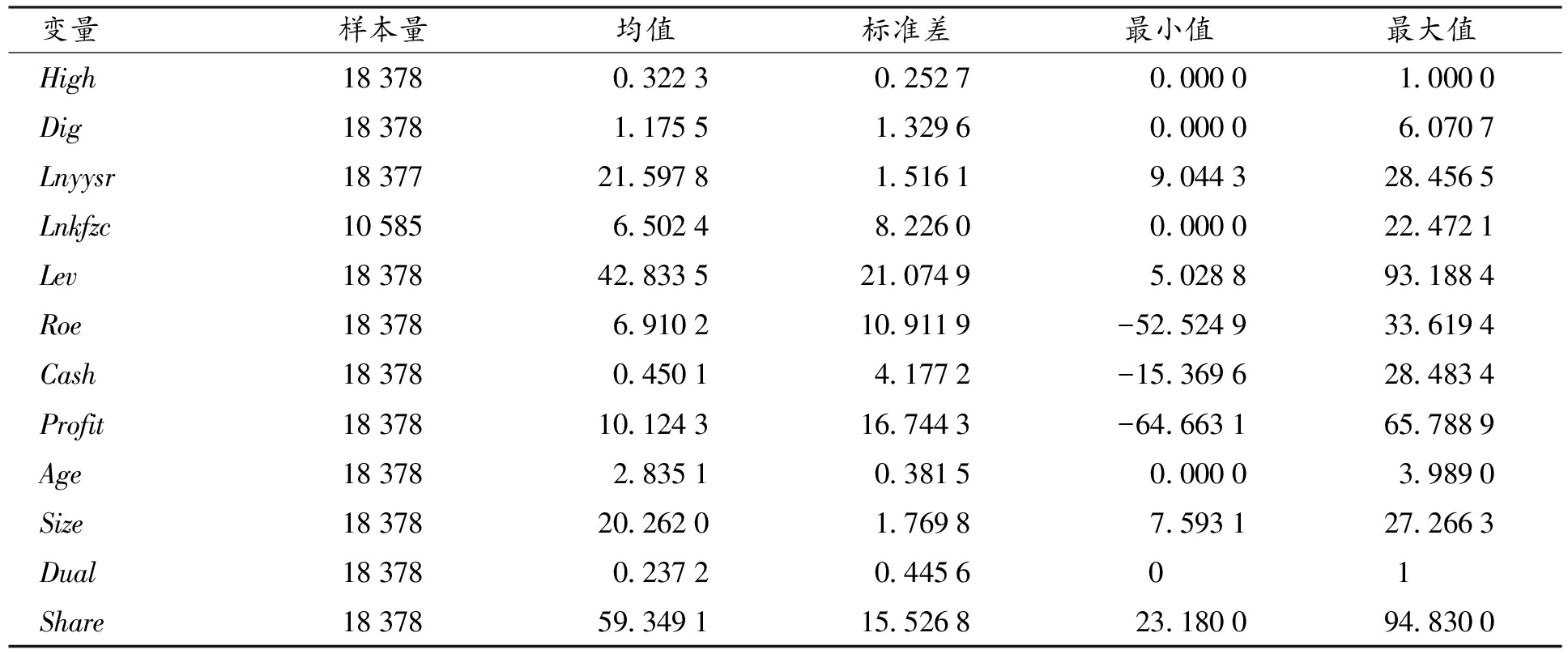

表1报告了主要变量的描述性统计结果。其中:人力资本升级(High)最小值为0,最大值为1,标准差为0.252 7,表明不同上市公司的人力资本水平存在较大差异;企业数字化转型(Dig)最小值为0,最大值为6.070 7,说明可能在本文研究的样本期内,还有部分上市公司未进行数字化转型。

表1 变量的描述性统计结果

变量样本量均值标准差最小值最大值HighDigLnyysrLnkfzcLevRoeCashProfitAgeSizeDualShare1837818378183771058518378183781837818378183781837818378183780.32231.175521.59786.502442.83356.91020.450110.12432.835120.26200.237259.34910.25271.32961.51618.226021.074910.91194.177216.74430.38151.76980.445615.52680.00000.00009.04430.00005.0288-52.5249-15.3696-64.66310.00007.59310 23.18001.00006.070728.456522.472193.188433.619428.483465.78893.989027.26631 94.8300

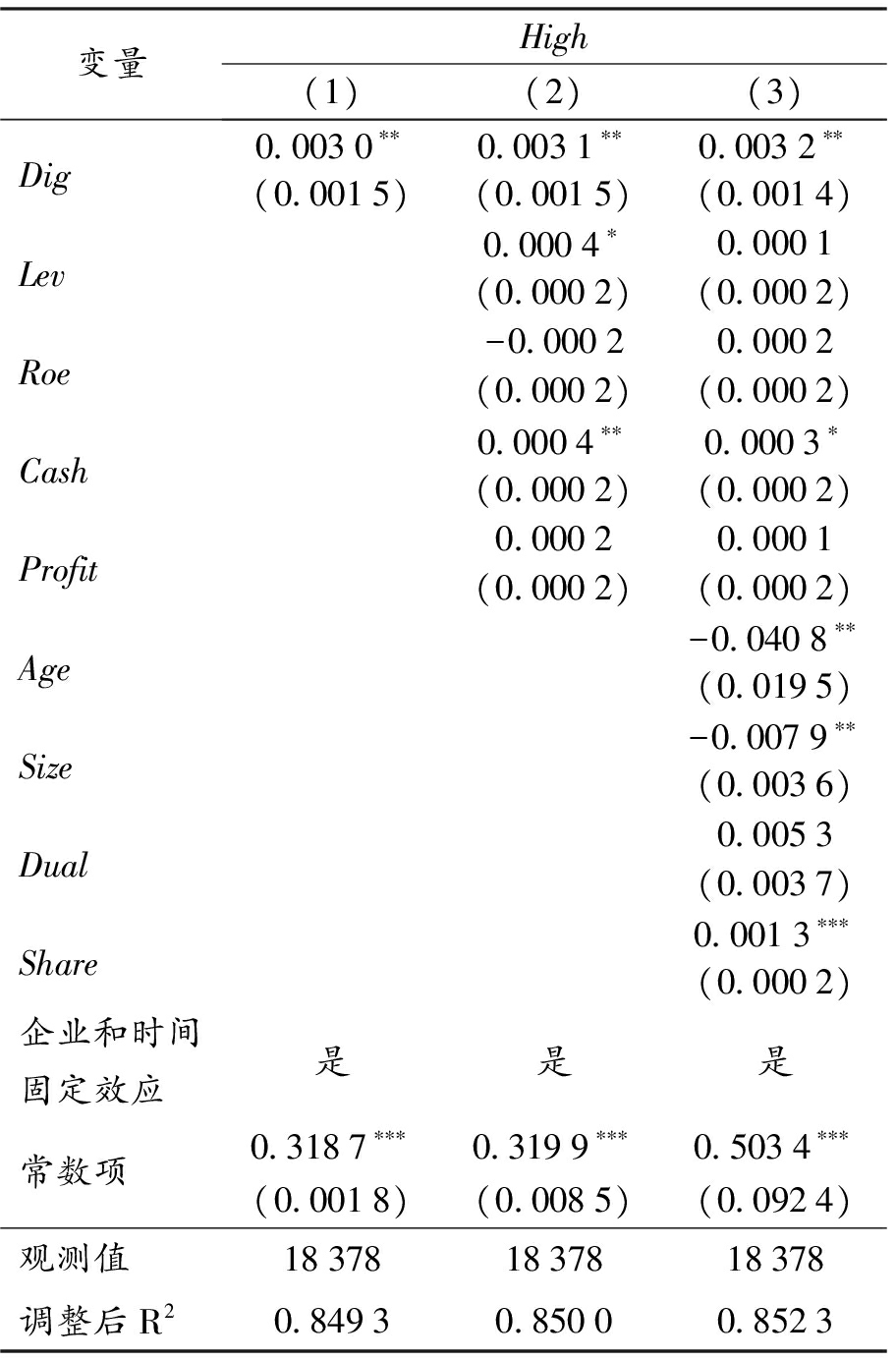

表2报告了企业数字化转型对人力资本升级影响的基准回归结果。列(1)除解释变量外,还加入企业和时间固定效应。列(2)的控制变量中,进一步加入可能影响回归结果的财务指标变量,包括资产负债率(Lev)、净资产收益率(Roe)、现金流(Cash)、盈利能力(Profit)。列(3)在列(2)控制变量的基础上,进一步加入与公司治理相关的控制变量,包括企业年龄(Age)、企业规模(Size)、两职合一(Dual)、前十大股东持股比例(Share)。

表2 企业数字化转型影响人力资本升级的基准回归结果

变量High(1)(2)(3)Dig0.0030∗∗0.0031∗∗0.0032∗∗(0.0015)(0.0015)(0.0014)Lev0.0004∗0.0001(0.0002)(0.0002)Roe-0.00020.0002(0.0002)(0.0002)Cash0.0004∗∗0.0003∗(0.0002)(0.0002)Profit0.00020.0001(0.0002)(0.0002)Age-0.0408∗∗(0.0195)Size-0.0079∗∗(0.0036)Dual0.0053(0.0037)Share0.0013∗∗∗(0.0002)企业和时间固定效应是是是常数项0.3187∗∗∗0.3199∗∗∗0.5034∗∗∗(0.0018)(0.0085)(0.0924)观测值183781837818378调整后R20.84930.85000.8523

注:*** 、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为聚类稳健标准误。

列(3)的回归结果显示,企业数字化转型(Dig)在5%的水平下显著且系数为正,表明企业数字化转型程度越高,高学历劳动力占比也会越高,进而促进了企业人力资本升级。假说1得到验证。由于企业在数字化转型进程中,数字技术应用更加广泛,嵌入生产、销售、管理、服务等方方面面,因此对劳动力的受教育水平提出了更高的要求,需要更高水平的人力资本相匹配。高学历劳动力更能适应企业数字化转型条件下创造的新岗位,其技能水平更能与数字化应用形成互补关系,且企业数字化发展催生了更多新业态、新模式,给学历更高的劳动力创造了更多的就业岗位,推动了企业人力资本升级。

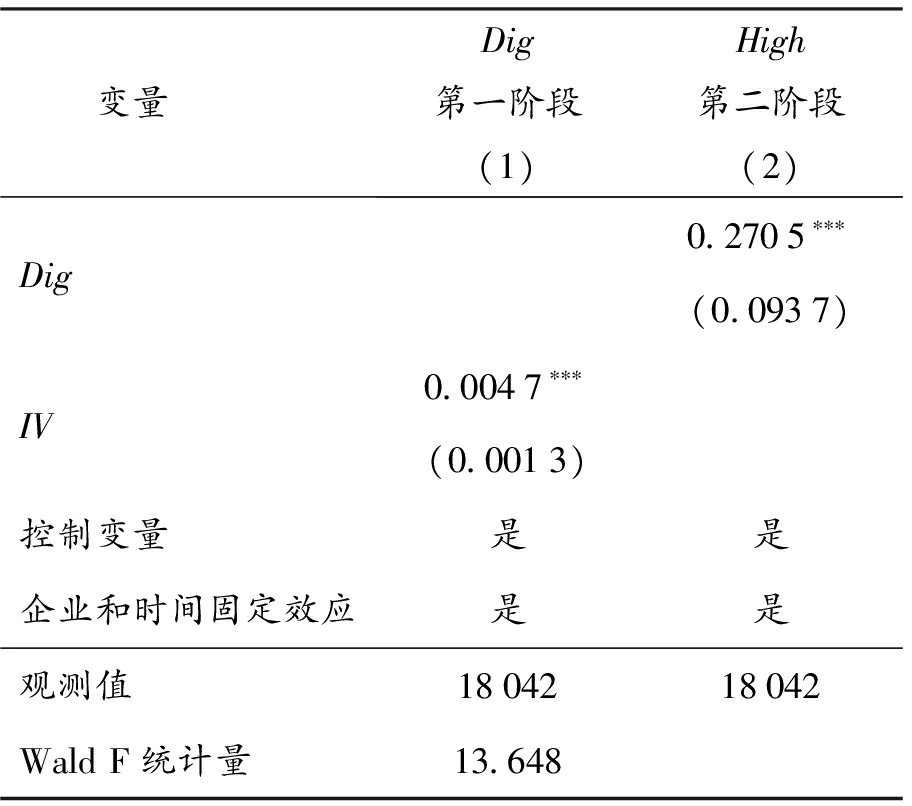

1.工具变量检验

为了进一步排除可能存在的内生性问题,识别企业数字化转型对人力资本升级的影响,本文选取工具变量(IV)进行内生性检验。参考袁淳等[14]的做法,选取2003—2013年各省份互联网普及率作为工具变量进行检验,该数据来源于中国互联网络信息中心。已有研究表明,互联网普及率能够反映当地数字化发展程度,促进当地企业数字化转型,满足相关性要求;而互联网主要体现的是一种信息传播工具,互联网普及率对于企业微观的劳动雇佣决策不存在直接影响,满足排他性要求[14]。

表3报告了工具变量的两阶段回归(2SLS)结果。其中,第一阶段回归结果中,本文选取的工具变量能够显著推动企业数字化转型,满足相关性要求,并且Wald F统计量超过10,通过了弱工具变量检验。根据列(2)的回归结果,企业数字化转型(Dig)仍在1%的水平下显著且系数为正,进一步说明了本文基准回归结果较为稳健。

表3 内生性检验:工具变量检验结果

变量DigHigh第一阶段第二阶段(1) (2)Dig0.2705∗∗∗(0.0937)IV0.0047∗∗∗(0.0013)控制变量是是企业和时间固定效应是是观测值1804218042Wald F统计量13.648

注:*** 、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为聚类稳健标准误。

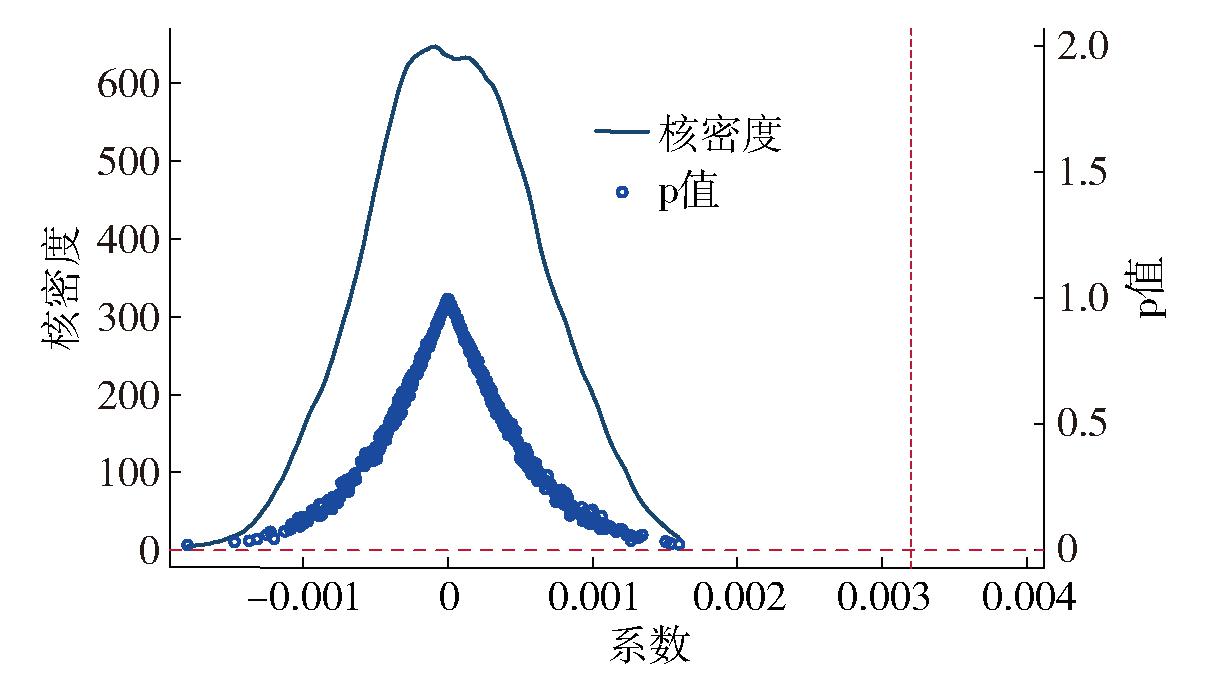

2.随机分配的安慰剂检验

为了进一步确保存在尽可能少的遗漏变量,减少估计结果偏误,本文对企业数字化转型(Dig)进行随机分配。随机选择可以确保企业数字化转型与人力资本升级无关,在这种情况下,任何显著异于零的估计结果都表明本文的基准回归可能存在偏误。为此,本文计算每次随机分配企业数字化转型后的估计系数,并重复上述检验500次,得出回归系数的核密度图(见图1)。其中,垂直虚线代表实际解释变量的回归系数(0.003 2),水平虚线代表p值为0.1。

图1 随机分配估计系数的核密度图

根据图1所示,随机分配企业数字化转型的回归系数以零为中心分布,显著性水平基本超过了10%。本文的基准回归结果在系数分布图中属于明显的异常值,说明本文的基准回归结果并不存在由遗漏变量而产生的混杂偏误问题,即企业人力资本升级确实是由企业数字化转型所带来的,进一步佐证了本文的基准回归结果。

3.其他稳健性检验

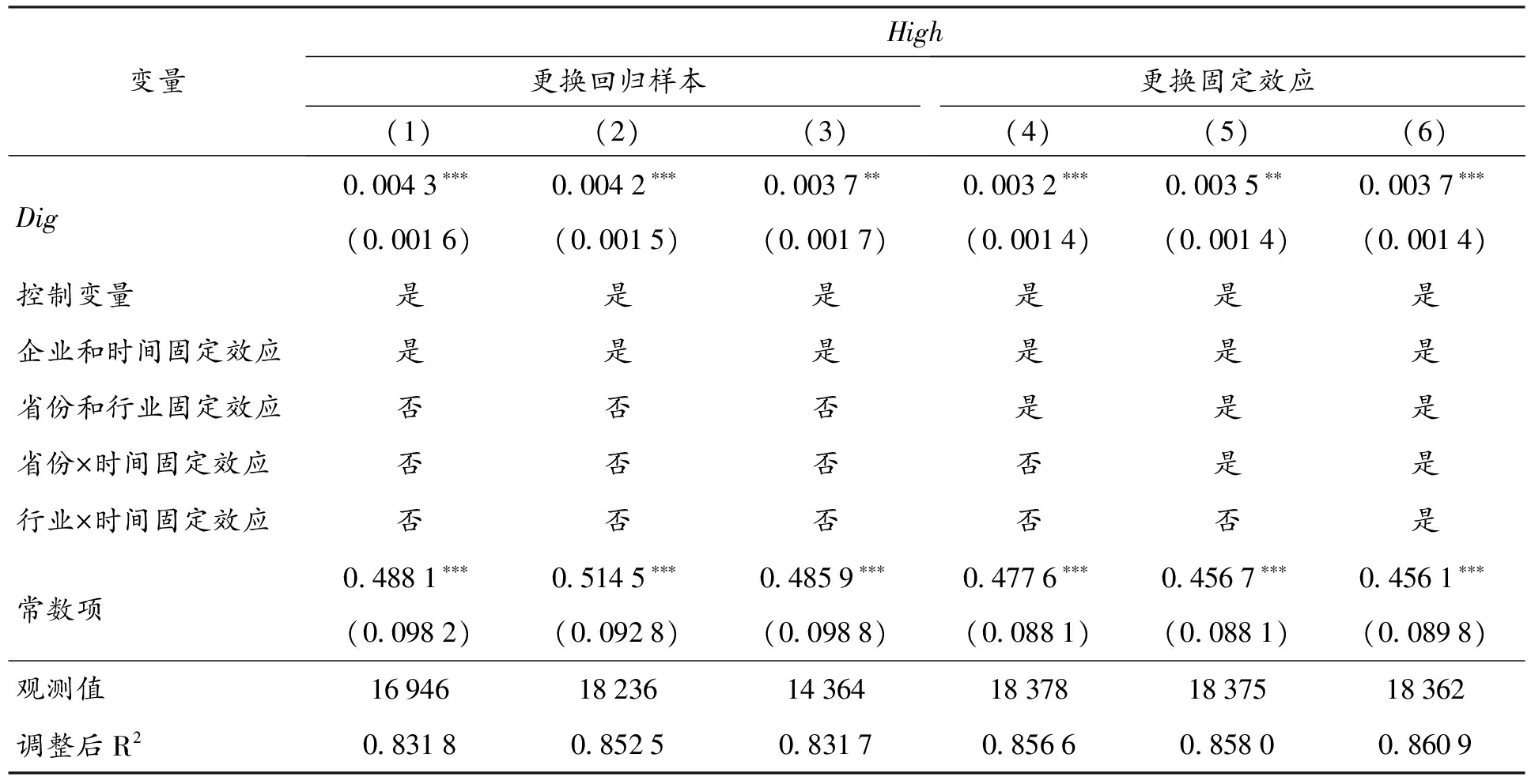

除了对潜在的内生性问题进行讨论外,本文还通过更换回归样本、更换固定效应等进行了其他稳健性检验,回归结果见表4。

表4 其他稳健性检验结果

变量High更换回归样本(1)(2)(3)更换固定效应(4)(5)(6)Dig0.0043∗∗∗0.0042∗∗∗0.0037∗∗0.0032∗∗∗0.0035∗∗0.0037∗∗∗(0.0016)(0.0015)(0.0017)(0.0014)(0.0014)(0.0014)控制变量是是是是是是企业和时间固定效应是是是是是是省份和行业固定效应否否否是是是省份×时间固定效应否否否否是是行业×时间固定效应否否否否否是常数项0.4881∗∗∗0.5145∗∗∗0.4859∗∗∗0.4776∗∗∗0.4567∗∗∗0.4561∗∗∗(0.0982)(0.0928)(0.0988)(0.0881)(0.0881)(0.0898)观测值169461823614364183781837518362调整后R20.83180.85250.83170.85660.85800.8609

注:*** 、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为聚类稳健标准误。

(1)更换回归样本。首先,考虑部分行业如互联网、软件开发等本身具有数字技术密集的特征,本文在稳健性检验中排除这些行业,以验证企业数字化转型对非数字产业人力资本升级的净效应。具体而言,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),本文剔除了信息传输、软件和信息技术服务业这一门类(I类)的企业样本,重新进行回归。其次,剔除数字化转型程度较低的企业样本,这些企业自身受数字技术的影响程度较小。具体而言,本文将上市公司年报中的总词频数为0的企业剔除。最后,考虑到直辖市的经济和就业发展的特殊性,本文参考陈中飞等[2]的做法,剔除了上市公司注册地为直辖市的样本重新进行回归。上述回归结果分别报告在表4的列(1)~列(3)。

(2)控制固定效应。更进一步,本文为了控制省份、行业层面,以及省份、行业随时间变化可能产生的混淆因素,依次加入省份和行业固定效应、省份×时间固定效应、行业×时间固定效应做稳健性检验。

根据表4报告的稳健性检验结果,无论是更换样本,还是加入更多固定效应,企业数字化转型仍然显著且系数为正,表明本文基准回归结果具有稳健性。

根据假说2和假说3的理论阐述,企业数字化转型可以通过技术互补和规模扩张等方式产生就业创造效应,增加企业对高技能劳动力的需求。随着企业数字化转型战略的实施,基于技术互补的视角,企业研发创新活动逐渐增加,对劳动力的知识储备和专业素养等综合能力有了更高的要求,催生了企业对高技能劳动力的需求[13]。与此同时,数字化转型可以帮助企业降本增效,扩大市场规模和经营规模,为高水平劳动力创造更多的就业岗位。接下来本文采用中介效应模型对上述分析进行检验,以揭示企业数字化转型对人力资本升级的作用机制。

为检验企业数字化转型(Dig)是否会通过中介变量研发投入(Lnkfzc)和经营规模(Lnyysr)影响人力资本升级(High),本文构建以下中介效应模型进行检验。

(2)

(3)

![]() θj+δi+εjipt

θj+δi+εjipt

(4)

其中,Moderatorjipt为中介变量,包括经营规模(Lnyysr)和研发投入(Lnkfzc)。若系数α、ω1、γ1和γ2都为正,且式(4)中Dig的系数γ1较式(2)中Dig的系数α1变小或显著性下降,解释变量和中介变量均显著,则表明存在中介效应。在同一样本下分别对以上三个模型进行估计,具体回归结果如表5所示。

表5 基于研发投资和经营规模的机制检验结果

变量HighLnkfzcHighHighLnyysrHigh(1)(2)(3)(4)(5)(6)Dig0.0034∗0.2058∗∗0.0031∗0.0041∗∗∗0.0660∗∗∗0.0034∗∗(0.0019)(0.0837)(0.0019)(0.0015)(0.0067)(0.0015)Lnkfzc0.0014∗∗∗(0.0005)Lnyysr0.0113∗(0.0061)控制变量是是是是是是企业和时间固定效应是是是是是是常数项0.5168∗∗∗-12.7011∗∗∗0.5353∗∗∗0.5033∗∗∗12.9579∗∗∗0.3572∗∗∗(0.1144)(3.6891)(0.1142)(0.0924)(0.4502)(0.1210)观测值105851058510585183771837718377调整后R20.86140.79130.86190.85230.93650.9365

注:*** 、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为聚类稳健标准误;列(1)~列(3)、列(4)~列(6)是基于不同中介变量的样本所做的检验。

表5的列(2)和列(5)回归结果显示,企业数字化转型分别在5%和1%的水平下显著且系数为正,说明企业数字化转型提高了企业的研发投入水平和扩大了经营规模。列(3)和列(6)的回归结果显示,企业数字化转型依然显著且回归系数减小,表明中介效应存在,即企业数字化转型通过提高研发投入、增加创新活动来优化企业内部劳动力的就业结构。同时,数字技术推动企业降本增效,进而扩大企业的经营规模,创造更多的高技能岗位,催生对高技能劳动力的需求。

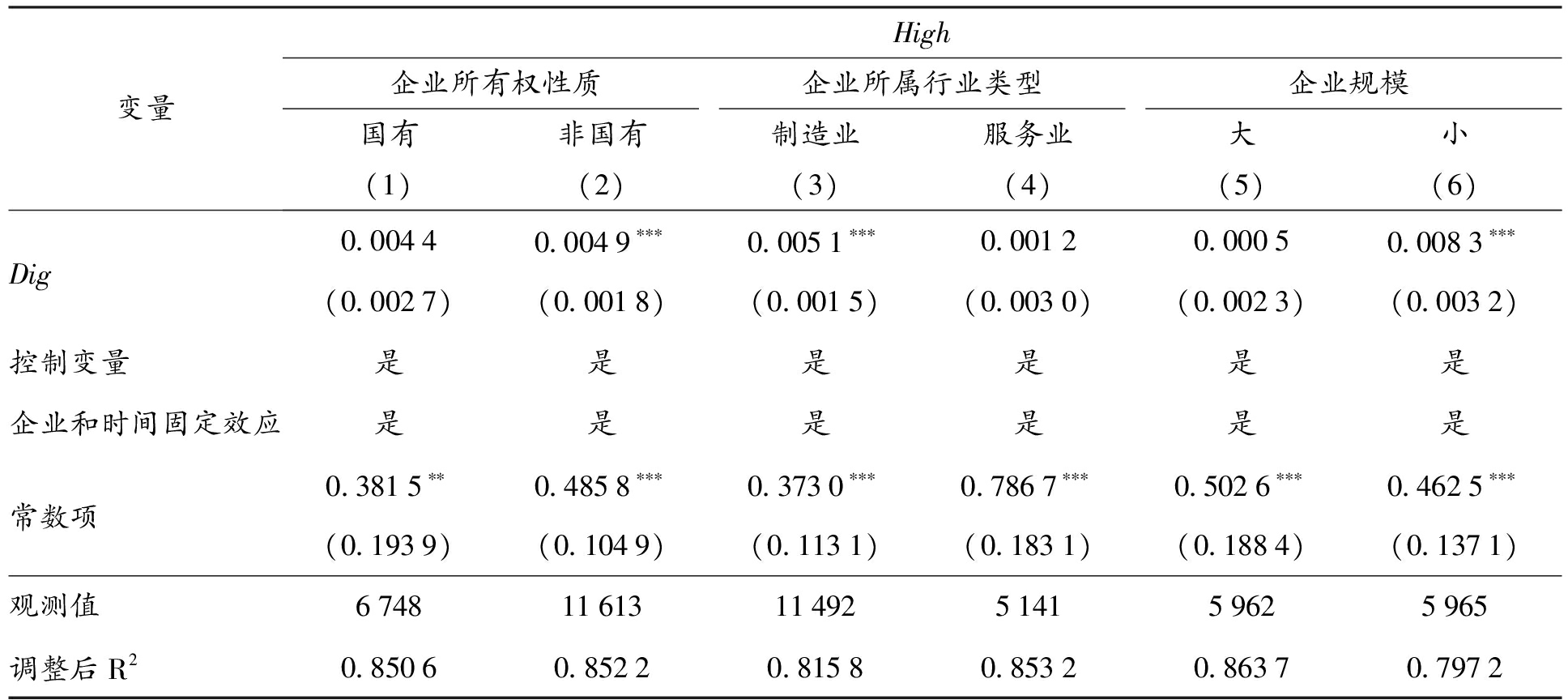

不同性质、不同行业企业的经营模式和组织架构存在差异,可能影响企业数字化转型的动机和进程及其对人力资本升级的影响。首先,不同性质的企业受政府政策的影响存在差异,且自主性不同。国有企业一般承担了更多稳定就业的任务[12],劳动力流动性不强,而非国有企业受市场影响更大,创新发展动力更足,更容易促进人力资本升级。其次,现有文献多数从宏观角度验证了就业在不同行业间的结构差异[16-18],制造业与服务业本身的数字化转型程度可能存在差异。就生产性服务业而言①,其包含的信息传输、软件和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业等与数字化产业息息相关,所以这类企业数字技术应用水平就更高,对劳动力就业的影响就更大。最后,不同规模的企业,由于其自身条件的差异,其数字化转型战略的实施程度可能有所不同。就中小规模企业而言,其规模小,架构简单,相对而言,劳动力的流动和调整可能也更容易。相反,大规模企业结构复杂,其数字技术应用可能难以较快覆盖至生产流程、组织运营、决策等多个层面,可能会抑制数字技术对人力资本升级的影响。对于小规模企业,其数字技术与企业的融合更加深入,人力资本升级的力度也会更大。

1.基于企业所有权性质的异质性分析

本文将上市公司划分为国有企业和非国有企业,分析不同所有权性质的企业数字化转型对人力资本升级的差异化影响,回归结果见表6的列(1)和列(2)。结果显示,仅非国有企业子样本的企业数字化转型在1%的水平下显著且系数为正。本文认为,为了在市场上获得竞争优势,非国有企业自身的创新转型动力更足,同时,在企业数字化转型过程中,劳动力流动性更强,对新岗位劳动力的技能要求也更高,人力资本升级也会比国有企业更明显。

表6 异质性分析结果

变量High企业所有权性质企业所属行业类型企业规模国有非国有制造业服务业大小(1)(2)(3)(4)(5)(6)Dig0.00440.0049∗∗∗0.0051∗∗∗0.00120.00050.0083∗∗∗(0.0027)(0.0018)(0.0015)(0.0030)(0.0023)(0.0032)控制变量是是是是是是企业和时间固定效应是是是是是是常数项0.3815∗∗0.4858∗∗∗0.3730∗∗∗0.7867∗∗∗0.5026∗∗∗0.4625∗∗∗(0.1939)(0.1049)(0.1131)(0.1831)(0.1884)(0.1371)观测值67481161311492514159625965调整后R20.85060.85220.81580.85320.86370.7972

注:*** 、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为聚类稳健标准误。

2.基于企业所属行业类型的异质性分析

如前文分析所述,不同行业的企业数字化转型程度可能存在较大差异,对企业人力资本升级的影响也可能不同。因此,本文根据上市公司所属的行业类型进行分样本回归,探讨不同行业企业数字化转型对劳动力就业的影响。

表6的列(3)和列(4)分别报告了不同行业企业数字化转型对人力资本升级影响的回归结果。结果显示,仅制造业企业数字化转型在1%的水平下显著且系数为正,服务业企业的回归结果并未表现出企业数字化转型对劳动力学历结构的提升作用。服务业企业有较多基于服务人员与客户交互的工作内容,这类基于只有人才能完成的工作往往较难被数字技术所直接替代。一方面,对金融业、科学研究和技术服务业等这类生产性服务业而言,其本身对劳动力的学历要求就很高,企业数字化转型可能较难进一步发挥优化学历结构的作用,所以对促进人力资本升级的作用并不明显。另一方面,对消费性服务业而言,虽说该行业一般被认为是劳动密集型产业,但随着以电子支付、线上购物等为基础的电商平台的兴起,传统零售业和餐饮业等发生了显著变化,催生了越来越多基于互联网、人工智能、大数据等的新业态,产生了更多的新兴就业岗位。特别是外卖员、快递员等这类高度灵活性、随机性的就业岗位[8],人职匹配较为容易。相反,制造业的生产流程相对更加标准化和规范化,通过引进先进数字技术,可以对制造业的设计研发、生产制造、仓储物流、销售服务等进行全流程、全链条、全要素的数字化转型,在这一过程中,企业对掌握先进技能的高学历人才需求上升,进而促进了企业人力资本升级。

3.基于企业规模的异质性分析

不同规模的企业创新转型的动力不同,因此可能会影响其数字化转型的进程。直观来看,大规模企业往往有充足的资金和人力开展研发创新等活动,但小规模企业往往由于经营范围较小,其生产结构等更易调整,也会在创新转型中有出色的表现。根据数据的可得性,本文将2011年企业总资产的中位数作为划分标准,将样本企业分为大规模企业、小规模企业,然后分别进行回归。其中,将企业总资产大于中位数的视为大规模企业,否则视为小规模企业。表6的列(5)和列(6)结果显示,仅小规模企业数字化转型在1%水平下显著且系数为正,这表明,小规模企业数字化转型对劳动力学历结构的优化有明显的促进作用。可能的原因在于,相比大规模企业,小规模企业更加灵活,数字技术应用更容易与现有的生产经营、管理等模式相融合,其人力资本也更容易实现升级。

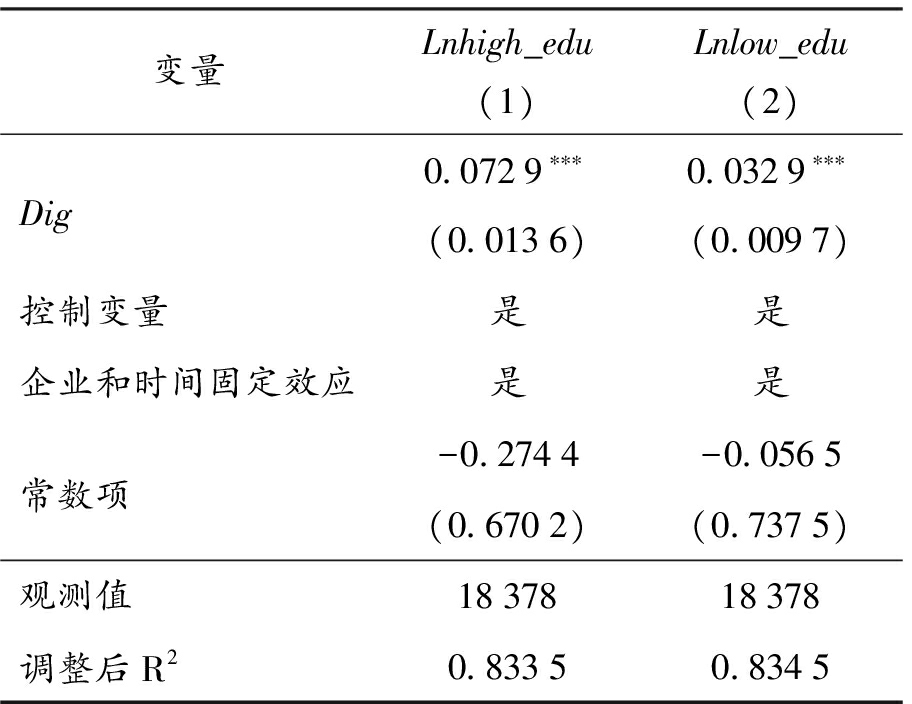

有观点认为,数字技术发展更迭的速度很快,人力资本的技能升级往往无法跟上技术进步的步伐,这会导致一些岗位可能完全被技术所替代,进而破坏原有的就业岗位,对劳动力就业造成不利的影响。如Acemoglu &Restrepo[26]指出,技术化、自动化发展必然会冲击部分劳动力就业,减少就业和劳动力份额。也有学者研究发现,人工智能等技术的应用可能直接取代部分过去由人来完成的常规性或重复性工作,进而出现“机器替代人”的现象,挤出低技能水平的劳动力,减少就业岗位[17]。数字技术对低学历劳动力就业岗位产生的破坏效应,也可能导致高学历劳动力占比的相对增加。为进一步分析企业数字化转型对不同学历水平劳动力就业的影响,本文将被解释变量更换为高、低学历劳动力的绝对就业规模,分别用Lnhigh_edu、Lnlow_edu表示,并重新进行检验,回归结果如表7所示。

表7 企业数字化转型对不同学历劳动力绝对就业规模影响的回归结果

变量Lnhigh_edu(1)Lnlow_edu(2)Dig0.0729∗∗∗0.0329∗∗∗(0.0136)(0.0097)控制变量是是企业和时间固定效应是是常数项-0.2744-0.0565(0.6702)(0.7375)观测值1837818378调整后R20.83350.8345

注:*** 、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为聚类稳健标准误。

根据表7所报告的结果可知,企业数字化转型均在1%的水平下显著且系数为正,说明企业数字化转型能显著促进不同学历劳动力的就业。前文的基准回归结果表明,企业数字化转型能够促进企业人力资本升级,似乎表明数字技术对低技能劳动力造成了负面的冲击。但表7中列(2)的结果表明,企业数字化转型能显著扩大低学历劳动力的绝对就业规模。即在本文的结果中,数字技术对低学历劳动力的替代作用并不显著。本文分析认为,数字技术的破坏作用大多针对特定的行业或岗位,并且在破坏某些就业岗位的同时,也创造了许多新的灵活性岗位。不同于主要通过自动化来代替重复性劳动的机器人、工业智能化等机械类设备,数字技术更突出的是数据这一要素在企业全链条、多流程中的应用所带来的全方位转型升级。此外,数字技术的应用和信息技术的发展也可能会催生大量灵活性、随机性的就业岗位,并且这类就业岗位的人力资本专有性较弱,短期内也没有或者难以被技术所替代[8],能够与低技能劳动力形成很好的匹配。这也说明,企业数字化转型催生了新业务,扩大了营业范围,会增加对企业用工的需求,特别是会扩大对低学历劳动力的需求,且部分专科学历劳动力所掌握的技能与高技能劳动力也存在互补[12]。因此,低学历劳动力的绝对就业规模也有显著增加,表明企业数字化转型有利于做大“稳就业”蛋糕。

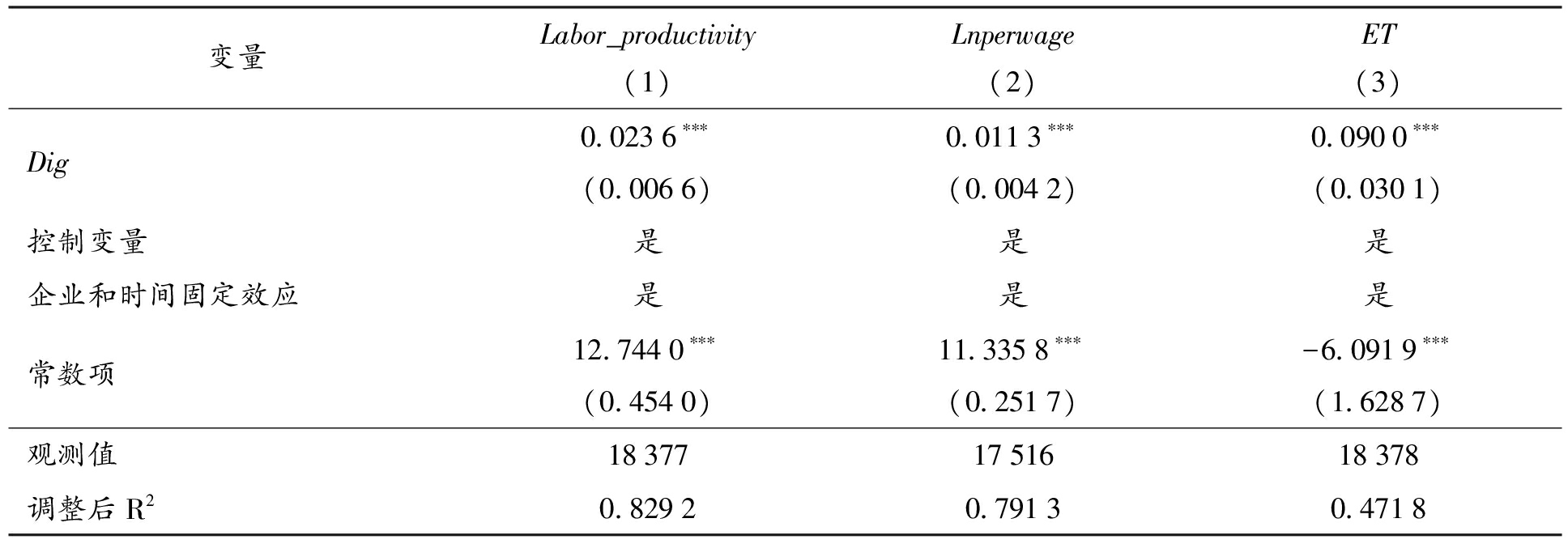

党的十八大报告首次提出,推动实现更高质量的就业,党的二十大报告进一步强调了促进高质量充分就业。高质量充分就业的内涵不仅包含着缓解结构性失业,提高就业水平,也蕴含着就业质量的提高,如提高劳动报酬、消除就业歧视等问题。从已有文献来看,高质量就业可以从宏观社会、企业主体、就业个体等层面展开研究[27]。在宏观社会层面,高质量就业主要体现为充分就业、人职匹配等;在就业个体层面,可能包含就业福利、薪酬、就业环境、安全性等;在企业主体层面,则体现为人力资本升级,适应经济发展,带来更多的经济效益。丛屹、闫苗苗[28]构建的高质量就业评级体系包含了工作环境、工作报酬、工作权益和社会保障几个层面。总之,本文基于提高劳动力的工作效率和就业质量的角度对企业内部推动劳动力高质量就业进行了讨论。

企业数字化转型实现了数字要素与人力资本的融合。当企业数字化转型程度较高时,管理成本降低,管理效率提升,劳动力技能与数字技术相互作用又进一步促进企业绩效提高,形成良性互动,从而提高劳动力的工作效率[25]。数字化转型有利于减少企业内部的信息不对称,降低信息流通和获取的成本,大幅提升了企业的全要素生产率[20],企业内部各部门间的交流与协调更加畅通,有效促进了生产效率的提高[29],使得企业能够支付更高的工资激励劳动力工作。刘政等[24]分析了企业数字化转型对于组织变革的影响,其研究发现,企业数字化转型能够削弱高管权力,增强基层权力。具体而言,数字要素以其成本低、传播广、速度快的优点,使得企业内的信息传递更加快速有效,实现了专用知识、管理信息、技能经验等在基层劳动力中的低成本传播。大数据、云计算等数字技术的应用加大了劳动力参与企业生产和运营的深度,企业内部组织管理及信息更加公开透明。例如,绩效考核激励、安全工作、薪酬与股权激励等,提高了企业劳动力的获得感、归属感,营造了良好的就业环境[30]。

本文参考蔡庆丰等[31]的做法,构建了劳动力工作效率(Labor_productivity)指标,以营业收入与人数的比值取自然对数来衡量。此外,本文构建劳动力薪酬(Lnperwage)指标,劳动力薪酬等于应付企业劳动力薪酬项加上支付给劳动力或为劳动力支付的现金,再减去企业高管薪酬,最后除以普通劳动力人数后取自然对数。其中,普通劳动力人数为企业在册劳动力人数减去领取薪酬的管理层人数。本文还选取了和讯网企业社会责任评分中的劳动力责任(ET)作为衡量劳动力就业质量的一项指标②。和讯网提供了上市公司社会责任报告专业评测体系,其对劳动力责任评分可以在一定程度上衡量上市公司劳动力的内部就业环境。劳动力责任评分涉及就业安全、社会保障、关爱等维度,涵盖的内容较为丰富。评分越高,表明企业承担的劳动力责任越多,劳动力的就业质量相对越高[32]。劳动力薪酬和劳动力责任指标能够反映劳动力的就业质量。表8的回归结果表明,企业数字化转型均在1%的水平下显著且系数为正,说明企业数字化转型明显提高了劳动力工作效率及薪酬,也显著提升了劳动力责任评分。上述分析表明,从整体层面看,劳动力工作效率和薪酬得到了显著改善。数字技术在企业内部的应用除了能够促进人力资本升级,也从劳动力工作效率和就业质量等方面实现了明显提升,对实现企业主体和就业个体层面的高质量就业有着显著的积极影响。

表8 基于劳动力工作效率、劳动力薪酬和劳动力责任的检验结果

变量Labor_productivity(1)Lnperwage(2)ET(3)Dig0.0236∗∗∗0.0113∗∗∗0.0900∗∗∗(0.0066)(0.0042)(0.0301)控制变量是是是企业和时间固定效应是是是常数项12.7440∗∗∗11.3358∗∗∗-6.0919∗∗∗(0.4540)(0.2517)(1.6287)观测值183771751618378调整后R20.82920.79130.4718

注:*** 、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为聚类稳健标准误。

本文从微观数据出发,以中国A股上市公司为研究对象,探讨了企业数字化转型对人力资本升级的影响,进而为数字经济发展背景下保障和优化就业提供了经验证据。具体而言,本文实证分析发现,企业数字化转型显著促进人力资本升级。机制检验表明,高学历劳动力更能适应技术更迭,企业数字化转型程度越高,研发投入越多,数字技术与人力资本有效结合形成“技术互补”效应,促进人力资本升级;企业数字化转型后,扩大了生产经营规模,通过“规模效应”创造更多的就业岗位,带来高技能水平劳动力就业规模的扩大,推动企业聚引更多人才。使用省份互联网普及率作为工具变量做内生性检验,进一步佐证了上述结果。异质性分析发现,数字化转型仅在非国有企业、制造业和小规模企业中表现出显著的人力资本升级作用。进一步讨论发现,企业数字化转型能够显著扩大不同学历劳动力的绝对就业规模,说明企业数字化转型不仅实现了人力资本升级,同时也实现了劳动力就业规模的扩张。低学历劳动力就业规模的显著扩大表明,数字技术的就业替代效应并不突出,数字化转型有利于企业做大“稳就业”蛋糕,更好地发挥就业“蓄水池”的作用。此外,企业数字化转型有效提升了劳动力工作效率,进而提高了劳动力的平均薪资水平,使得劳动力待遇得到相对改善,实现了就业质量的提升。

第一,政府应当鼓励企业顺应数字经济时代的发展潮流,加快数字化转型的步伐,并适当加大相关政策实施的倾斜力度以推动企业人力资本升级。企业数字化转型过程中,数字技术与传统生产经营、组织管理模式的深度融合,能创造更多的就业岗位,特别是能催生出许多与高技能水平劳动力匹配的工作岗位。这有利于推动人力资本升级,更好地促进“人岗匹配”,推动“人口红利”转变为“人才红利”。市场主体是吸纳就业的主力军,要通过税收优惠、政策补贴等措施充分释放企业的经济活力才能有效发挥企业就业“蓄水池”的作用。

第二,政府应深化高等教育和职业教育改革,加大对劳动力公共培训的扶持力度。一方面,要优化教育的培养模式,注重通识教育和职业教育,根据时代发展需要,完善本科及研究生教育的学科建设,加强和完善针对实践技能的培养,便于学生更好地适应就业市场。另一方面,要不断加大对新型人才的培养力度。政府、公共组织与企业应做好多方沟通,完善劳动力上岗或转岗就业培训,尤其是对劳动力的数字技能培训等,实现人职匹配,以更好地实现高质量就业。

第三,企业应注重数字技术与自身组织结构和管理模式的融合。数字技术在降低成本、提高管理效率方面发挥的作用是实现企业脱颖而出的关键。企业除了关注其对自身经济表现的影响,也要注重其对企业运营管理等方面的改造。要充分利用数字技术成本低、效率高的优势,推动组织结构的扁平化管理,优化内部就业环境,提高劳动力的就业保障,推动就业质量的提升。

注 释:

①生产性服务业包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业。消费性服务业包括:批发和零售业,住宿和餐饮业,房地产业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业。公共基础性服务业包括:水利、环境和公共设施管理业,教育、卫生和社会工作,公共管理、社会保障和社会组织。

②和讯网发布的企业社会责任报告主要包括:股东责任,环境责任,劳动力责任,社会责任,供应商、客户和消费者权益责任。其中,劳动力责任主要从绩效、安全、关爱三个层面进行了考察。

[1]肖土盛,孙瑞琦,袁淳,等.企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[J].管理世界,2022(12):220-237.

[2]陈中飞,江康奇.数字金融发展与企业全要素生产率[J].经济学动态,2021(10):82-99.

[3]赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济,2021(7):114-129.

[4]冀云阳,周鑫,张谦.数字化转型与企业创新——基于研发投入和研发效率视角的分析[J].金融研究,2023(4):111-129.

[5]何帆,刘红霞.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革,2019(4):137-148.

[6]孟祺.数字经济与高质量就业:理论与实证[J].社会科学,2021(2):47-58.

[7]戚聿东,刘翠花,丁述磊.数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升[J].经济学动态,2020(11):17-35.

[8]张顺.数字经济时代如何实现更充分更高质量就业[J].北京工商大学学报(社会科学版),2022(6):12-21.

[9]丁述磊,刘翠花.数字经济时代互联网使用对就业质量的影响研究——基于社会网络的视角[J].经济与管理研究,2022(7):97-114.

[10]何小钢,梁权熙,王善骝.信息技术、劳动力结构与企业生产率——破解“信息技术生产率悖论”之谜[J].管理世界,2019(9):65-80.

[11]王君,张于喆,张义博,等.人工智能等新技术进步影响就业的机理与对策[J].宏观经济研究,2017(10):169-181.

[12]孙伟增,郭冬梅.信息基础设施建设对企业劳动力需求的影响:需求规模、结构变化及影响路径[J].中国工业经济,2021(11):78-96.

[13]赵宸宇.数字化转型对企业劳动力就业的影响研究[J].科学学研究,2023(2):241-252.

[14]袁淳,肖土盛,耿春晓,等.数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济,2021(9):137-155.

[15]戚聿东,肖旭.数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020(6):135-152.

[16]王文.数字经济时代下工业智能化促进了高质量就业吗[J].经济学家,2020(4):89-98.

[17]蔡跃洲,陈楠.新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业[J].数量经济技术经济研究,2019(5):3-22.

[18]孙早,侯玉琳.工业智能化如何重塑劳动力就业结构[J].中国工业经济,2019(5):61-79.

[19]刘啟仁,赵灿.税收政策激励与企业人力资本升级[J]. 经济研究,2020(4):70-85.

[20]涂心语,严晓玲.数字化转型、知识溢出与企业全要素生产率——来自制造业上市公司的经验证据[J].产业经济研究,2022(2):43-56.

[21]叶永卫,李鑫,刘贯春.数字化转型与企业人力资本升级[J].金融研究,2022(12):74-92.

[22]吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7):130-144.

[23]BIAGI F, FALK M. The impact of ICT and e-commerce on employment in Europe [J]. Journal of Policy Modeling, 2016, 39 (1): 1-18.

[24]刘政,姚雨秀,张国胜,等.企业数字化、专用知识与组织授权[J].中国工业经济,2020(9):156-174.

[25]唐韬,李方静,夏伦.企业数字化对劳动生产率的影响——来自中国私营企业的经验证据[J].中国地质大学学报(社会科学版),2022(6):112-124.

[26]ACEMOGLU D, RESTREPO P. The race between man and machine: implications of technology for growth, factor shares, and employment [J]. American Economic Review, 2018, 108 (6): 1488-1542.

[27]曹前满.高质量就业的支撑条件与现实困惑:技术依赖与劳动排斥[J].经济学家,2021(4):41-51.

[28]丛屹,闫苗苗.数字经济、人力资本投资与高质量就业[J].财经科学,2022(3):112-122.

[29]王永进,匡霞,邵文波.信息化、企业柔性与产能利用率[J].世界经济,2017(1):67-90.

[30]谢小云,左玉涵,胡琼晶.数字化时代的人力资源管理:基于人与技术交互的视角[J].管理世界,2021(1):200-216.

[31]蔡庆丰,王瀚佑,李东旭.互联网贷款、劳动生产率与企业转型——基于劳动力流动性的视角[J].中国工业经济,2021(12):146-165.

[32]WANG L, DAI Y H, KONG D M. Air pollution and employee treatment [J]. Journal of Corporate Finance, 2021, 70(3):102-167.