2023年9月,习近平总书记在黑龙江调研期间,首次提出了“新质生产力”的概念。2024年1月31日,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时,对新质生产力的定义、内涵等做出了明确且深刻的系统性阐述。新质生产力是与传统生产力相对应的概念,创新在新质生产力中起主导作用。新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,是基于生产力构成要素质的提升而呈现的一种更为先进的生产力质态,具有高科技、高效能、高质量的特征。关于如何推动新质生产力发展,其主要途径,一是及时应用科技创新成果,二是布局产业链,三是围绕战略任务科学布局,四是大力发展数字经济。目前,中国面临着人口老龄化不断加深、生育率不断下降的人口结构困境。2021年,中国人口出生率仅为7.5‰,2023年下降至6.4‰。出生率不断下降的同时,老龄人口却在不断增加。截至2021年年底,60岁及以上人口为26 736万人,占总人口的比重为18.9%,其中65岁及以上人口为20 056万人,占总人口的比重为14.2%;截至2023年年底,60岁及以上人口攀升到 29 697万人,占总人口的比重上升至21.1%,其中65岁及以上人口攀升至 21 676万人,占总人口的比重上升至15.4%。新质生产力的提出本质上是为了提升科技自立自强能力,从人力资本的视角来看,人口老龄化的加深将对新质生产力发展产生重要影响。在人口老龄化背景下进一步推动新质生产力发展,任重道远。鉴于此,本文将探究人口老龄化与新质生产力发展的关系。

相关学者已经研究了人口老龄化与传统生产力的关系,既有从理论和实证角度展开,也有从微观和宏观角度展开。部分研究认为,人口老龄化通过身体素质下降、学习能力减弱、专业技能贬值等途径对劳动生产率产生不利影响[1-2]。例如,国内相关研究发现,人口老龄化通过削减财政支出而减少创新投入,从而不利于生产效率的提升,55~64岁的人口每增加1%,劳动生产率将下降0.106%~0.479%[3-4]。也有研究发现,当劳动力处于25~34岁和35~44岁时,劳动生产率较高,老龄人口占比上升会导致劳动生产率的下降[5]。部分研究还发现,人口老龄化的加深会通过“干中学”效应、资本与劳动比的上升来减弱对劳动生产率的不利影响[6-9]。例如,薛天航等[10]研究发现,人口老龄化的加深推高了劳动力成本,促进企业全要素生产率的提升,且对国有企业劳动生产率的促进作用最强,对外资企业劳动生产率的促进作用最弱;也有学者认为,人口老龄化使企业倾向于通过资本替代减少的劳动力,而技术创新和资本偏向型的技术进步会促进劳动生产效率的提升[11-12]。还有研究发现,人口老龄化对劳动生产率的影响并非线性[13-16]。冯剑锋等[17]认为,当社会处于人口老龄化初期阶段,人口老龄化的加深将促进劳动生产率的提高,且随着人口老龄化的不断加深,这种促进作用逐渐减弱。李竞博[18]认为,人口老龄化对劳动生产率的影响呈现倒“U”型关系,在人口老龄化早期,人口老龄化对劳动生产率具有促进作用,在后期具有抑制作用。还有研究从行业差异性角度,探究了人口老龄化对劳动生产力影响的异质性。赵昕东、陈丽珍[19]认为,人口老龄化通过“干中学”效应促进智力型服务行业劳动生产率的上升,但对于以体力劳动为特征的行业,人口老龄化的加深将抑制劳动生产率的上升。也有研究认为,人口老龄化对劳动生产率的影响存在国别差异。Bloom &Sousa[20]研究发现,在发达国家,人口老龄化不但没有对劳动生产率产生负面影响,反而促进了劳动生产率的提升。李建民[21]基于德国等发达国家的相关数据研究发现,发达国家的人力资本存量随着工作年限的增加而增加,这意味着人口老龄化会提高发达国家的人力资本存量水平。此外,研究还发现,人口老龄化推动人工智能发展,从而替代体力劳动,促进年长年少劳动力的协同分工,进而推升发达国家的劳动生产率。

发展新质生产力意味着构成生产力的实体要素和技术要素发生了根本性变革,人口老龄化对新质生产力发展的影响也将呈现出新的特征。本文将研究人口老龄化对新质生产力发展的影响,并从数字化转型的角度探究人口老龄化影响新质生产力发展的机制。之所以从数字化转型视角探究人口老龄化影响新质生产力发展的机制,是因为数字经济是推动新质生产力发展的重要途径之一。大数据、云计算、人工智能等新技术的研发和应用都将成为推动新质生产力发展的创新动力和重要平台。

本文的主要贡献有三个方面。首先,尝试根据新质生产力的定义和内涵构建新质生产力发展的评价指标体系。目前,有关新质生产力发展水平的量化研究尚处于探索阶段,相关研究集中在对新质生产力发展的理论上,本文将探索性地构建新质生产力发展的评价指标体系。其次,人口老龄化是否会影响新质生产力发展,以及会产生怎样的影响,本文就此进行了探索性研究。最后,数字经济作为影响新质生产力发展的重要途径之一,本文探究人口老龄化如何通过数字化转型来影响新质生产力发展。

新质生产力发展主要依靠的是技术创新,而技术创新是一个涉及多方主体、多个环节的复杂过程。技术创新既需要研究机构和高等学校进行相关的理论研究,也需要政府投入经费支持研究机构、企业等主体进行研发,同时,还需要制定相关的法律法规和政策措施保护已有研发成果,提升研发主体的积极性。有关人口老龄化对技术创新影响的研究结论并不具有一致性:部分研究认为,人口老龄化通过增加社会保障支出挤出了国家科研经费,从而对技术创新产生负面影响[22];而部分研究认为,老龄人口通过“干中学”效应提高了人力资本存量从而促进技术创新,或因为减少适龄劳动力的比例而提高企业的用工成本,从而“倒逼”企业采用先进技术替代劳动力,进而对技术创新产生正面影响[23-25]。人口老龄化对技术创新的影响是双面的,只有当人口老龄化对技术创新的负面影响大于正面影响时,人口老龄化的加深才会抑制技术创新;当人口老龄化对技术创新的正面影响大于负面影响时,人口老龄化的加深才会促进技术创新。人口老龄化对新质生产力发展的影响具有相似性。国际标准认为,60岁及以上人口占总人口的比重为10%~20%属于轻度人口老龄化,比重为20%~30%属于中度人口老龄化,比重超过30%则属于重度人口老龄化。2023年中国60岁以上人口占总人口的比重超过了20%,已经进入中度人口老龄化阶段。因此,本文提出研究假说1。

H1:人口老龄化会显著抑制新质生产力发展。

数字经济的发展改变了生产方式,赋能了生产要素,带来了新的生产力和生产关系的变革,提高了科技创新的速度和质量,为新质生产力发展提供了突破口。首先,数字技术促使生产力的三要素产生了新的变革。数字技术的普遍适用性、动态演进性和创新互补性促进技术不断创新,并提高应用部门的研发效率[26]。其次,在现代化进程中,非常规的认知任务和创造性任务成为创新的主要特征,而数字技术通过智能化方式将非常规的认知任务拆分为模块化任务,大大降低了创新的难度[27-29]。再次,数字技术的外部性降低了数字技术的进入壁垒,减少了技术创新的学习成本,增强了技术创新的范围效应和规模效应[30]。最后,数字产品具有可拓展性特征,改变了技术创新的时空结构,使得技术创新更加具有灵活性,不仅生产者是创新的主要贡献者,数字技术的使用者也越来越多地成为产品创意的引领者,形成了集体去中心化的创新方式[31]。在人口老龄化的社会,只有快速发展数字技术,实现数字化转型,才能推动新质生产力发展。据此,本文提出研究假说2。

H2:数字化转型是人口老龄化影响新质生产力发展的重要途径。

虽然东部地区和中西部地区的人力资本水平都在不断上升,但是整体来说,东部地区的人力资本水平高于中西部地区。人力资本水平是一个国家或企业创新能力的重要决定因素,人力资本水平越高,技术创新能力就越强[32]。劳动力的创造力和创新激情的峰值大致在30~40岁,之后逐渐下滑[33-34]。在东部地区,创新型人才占比较高,在中西部地区,体力劳动力占比较高。在中西部地区,人口老龄化的加深相当于用创造力较低的老年劳动力挤出了人力资本水平相对较低的劳动力,但在东部地区,人口老龄化的加深相当于用创造力较低的老年劳动力挤出了人力资本水平较高的劳动力,从而对不同地区新质生产力发展产生差异化影响。据此,本文提出研究假说3。

H3:相较于中西部地区,人口老龄化对东部地区新质生产力发展的抑制作用更强。

本文采用2000—2021年的省级面板数据,数据主要来自《中国统计年鉴》、各省份统计年鉴、EPS数据库以及CNRDS(中国研究数据服务平台)。由于部分省际面板数据的缺失以及经济发展的特殊性,本文剔除了西藏、青海、新疆、宁夏省份的样本,共获得594个观测值,并采用插值处理的方式补充了部分变量的缺失值。

1.被解释变量

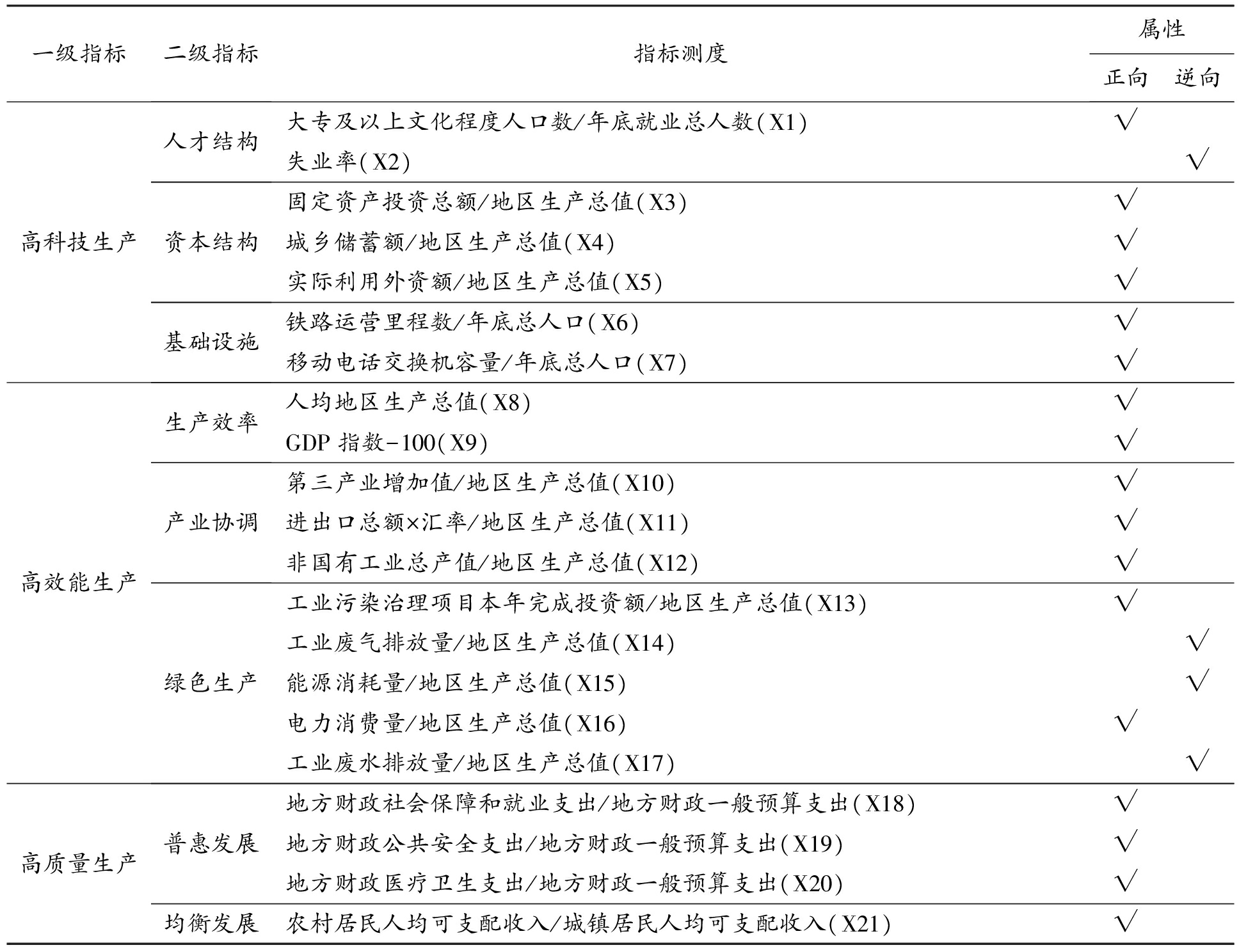

新质生产力发展(Ecoqua)为本文的被解释变量。有关于新质生产力发展的研究相对较少,张震宇[35]从理论上探究了新质生产力发展如何赋能乡村振兴,重塑城乡关系;马俊峰、马小飞[36]基于马克思主义政治经济学理论探究了新质生产力发展的生成逻辑、价值意蕴。根据已有研究,本文探索构建量化新质生产力发展的评价指标体系。本文认为,新质生产力发展的一级指标应该包含以下三个维度:高科技生产、高效能生产、高质量生产。高科技生产包括人才结构、资本结构、基础设施等二级指标;高效能生产包括生产效率、产业协调和绿色生产等二级指标;高质量生产包括普惠发展和协调发展等二级指标。本文通过构建新质生产力发展的评价指标体系,得到新质生产力发展指数,以此衡量新质生产力发展的水平。指标如表1所示。

表1 新质生产力发展水平的评价指标体系

一级指标二级指标指标测度属性正向逆向高科技生产人才结构资本结构基础设施大专及以上文化程度人口数/年底就业总人数(X1)√失业率(X2)√固定资产投资总额/地区生产总值(X3)√城乡储蓄额/地区生产总值(X4)√实际利用外资额/地区生产总值(X5)√铁路运营里程数/年底总人口(X6)√移动电话交换机容量/年底总人口(X7)√高效能生产生产效率产业协调绿色生产人均地区生产总值(X8)√GDP指数-100(X9)√第三产业增加值/地区生产总值(X10)√进出口总额×汇率/地区生产总值(X11)√非国有工业总产值/地区生产总值(X12)√工业污染治理项目本年完成投资额/地区生产总值(X13)√工业废气排放量/地区生产总值(X14)√能源消耗量/地区生产总值(X15)√电力消费量/地区生产总值(X16)√工业废水排放量/地区生产总值(X17)√高质量生产普惠发展均衡发展地方财政社会保障和就业支出/地方财政一般预算支出(X18)√地方财政公共安全支出/地方财政一般预算支出(X19)√地方财政医疗卫生支出/地方财政一般预算支出(X20)√农村居民人均可支配收入/城镇居民人均可支配收入(X21)√

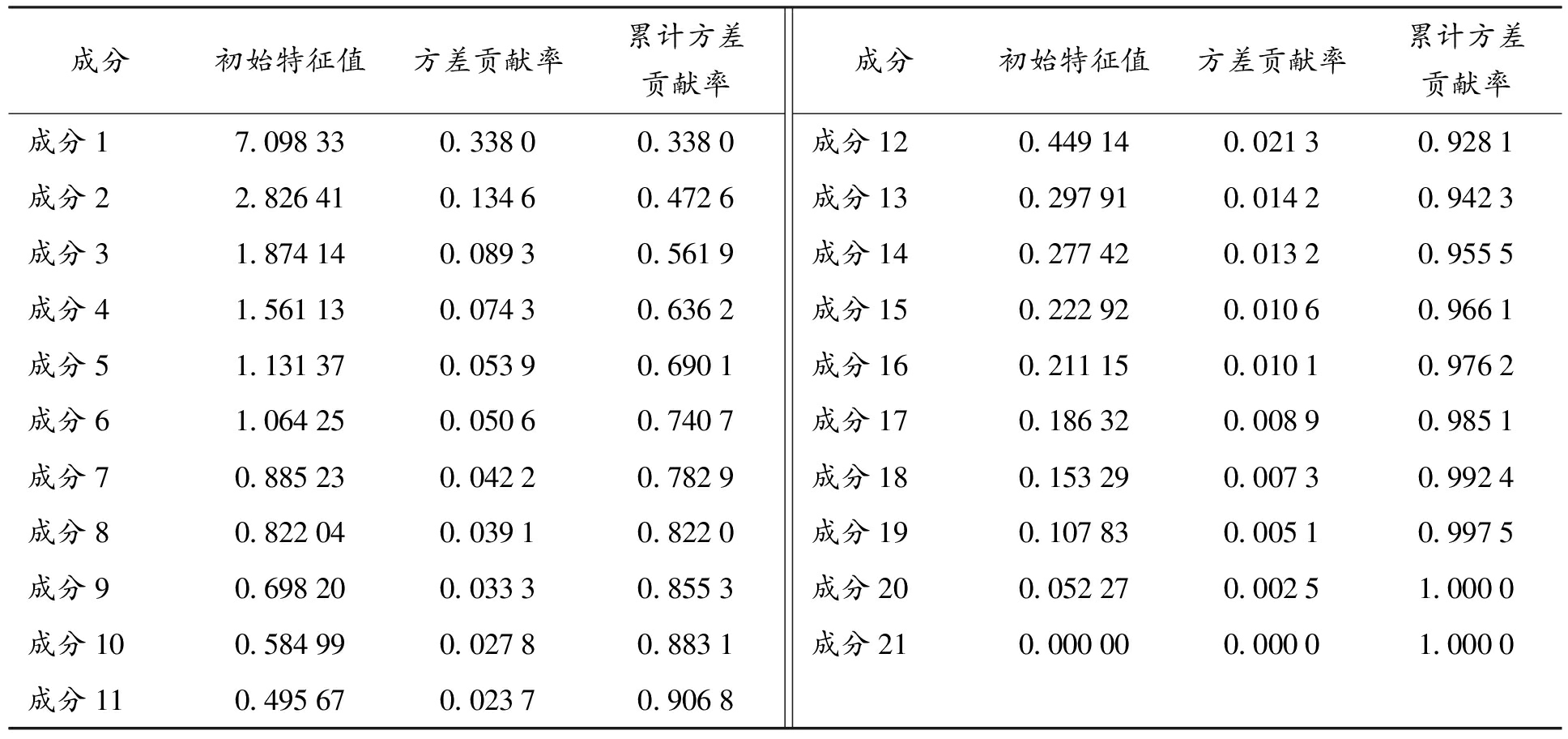

主成分分析法采用降维方法将原来多个基础指标转化为少数几个可以反映大部分内容的综合指标,从而可以比较灵活地解决基础指标之间的高度相关性以及基础指标权重确定的主观性等问题。基于主成分分析法,本文得到了21个基础指标的初始特征值和方差贡献率,如表2所示。成分1~成分6的初始特征值分别为7.098 33、2.826 41、1.874 14、1.561 13、1.131 37、1.064 25,从成分7开始,初始特征值小于1。选择6个特征值大于1的公共因子可以得到74.07%的累计方差贡献率,即6个公共因子可以解释新质生产力74.07%的变异性,结果具有代表性。

表2 基础变量的初始特征值

成分初始特征值方差贡献率累计方差贡献率成分17.098330.33800.3380成分22.826410.13460.4726成分31.874140.08930.5619成分41.561130.07430.6362成分51.131370.05390.6901成分61.064250.05060.7407成分70.885230.04220.7829成分80.822040.03910.8220成分90.698200.03330.8553成分100.584990.02780.8831成分110.495670.02370.9068成分初始特征值方差贡献率累计方差贡献率成分120.449140.02130.9281成分130.297910.01420.9423成分140.277420.01320.9555成分150.222920.01060.9661成分160.211150.01010.9762成分170.186320.00890.9851成分180.153290.00730.9924成分190.107830.00510.9975成分200.052270.00251.0000成分210.000000.00001.0000

2.解释变量

人口老龄化是本文的主要解释变量,反映由于人口生育率下降和人均寿命的增加而导致总人口中年轻人数量的减少和老年人数量的增加。在相关研究中,人口老龄化的衡量指标主要有两种:一是老年人口比重,用65岁及以上人口占总人口的比重衡量;二是老年抚养比(Old),用65岁及以上人口占15~64岁人口的比重衡量。本文采用老年抚养比(Old)来衡量人口老龄化。

3.中介变量

数字化转型(Digital)为本文的中介变量。数字化转型用数字经济发展水平衡量。现阶段关于数字经济发展水平的维度和内容在学界并没有形成统一认识。根据统计数据的不同,构建数字经济发展水平指标体系所采用的方法也不同。有些研究采用主成分分析法构建数字经济发展水平指标体系,从宏观和中观层面采用若干变量作为一级指标,然后在一级指标下分别选择若干个二级指标,通过主成分分析法进行降维处理,得到数字经济发展水平的评价指数。本文基于已有文献的做法[26-28],构建了数字经济发展水平评价指标(见表3)。

表3 数字经济发展水平评价指标

评价指标指标测度属性移动电话交换机容量(A1)正向光缆线路长度(A2)正向移动电话普及率=移动电话数量/百人(A3)正向互联网上网人数(A4)正向网站数(A5)正向数字经济基础设施域名数(A6)正向信息传输软件和信息技术服务业城镇单位就业人员数量(A7)正向信息传输计算机服务和软件业城镇私营单位就业人员月平均工资(A8)正向信息传输软件和信息技术服务业固定资产投资额(不含农户)比上年增长额(A9)正向软件业务收入(A10)正向软件产品收入(A11)正向信息技术服务收入(A12)正向有电子商务交易活动的企业数占比(A13)正向电子商务销售额(A14)正向电子商务采购额(A15)正向产业数字化电信业务营业额(A16)正向农村宽带接入用户数(A17)正向每百家企业拥有网站数(A18)正向企业百万人使用计算机数(A19)正向政府数字经济注意力(A20)正向数字普惠金融指数(A21)正向数字经济发展环境规模以上工业企业RD经费(A22)正向移动互联网接入流量(A23)正向移动通信业务收入(A24)正向居民平均每百户年末计算机拥有量(A25)正向

4.控制变量

本文选取的主要控制变量有政府财政收入(Tax_gdp)、产业结构(Inds_stru)、人口城市化率(Urban_rate)、人均公园绿地面积(Per_green)、对外贸易(Foreign_trade)、人力资本水平(Human_capital)等。

根据已有研究[37],本文构建的基准回归模型如式(1)所示。为了检验数字化转型的中介作用,本文在式(1)的基础上,构建了中介效应模型,如式(2)~式(3)所示。

(1)

(2)

(3)

其中,Ecoqua表示新质生产力发展,Old表示人口老龄化,ε、μ、ω为残差项,Digital表示数字化转型,X表示一系列控制变量。变量定义如表4所示。

表4 主要变量定义

变量类型变量名称变量符号变量说明被解释变量新质生产力发展Ecoqua新质生产力发展指数解释变量人口老龄化Old65岁及以上人口占15~64岁人口的比重中介变量数字化转型Digital数字经济发展水平指数政府财政Tax_gdp财政一般预算收入占地区生产总值的比重产业结构Inds_stru第三产业增加值占地区生产总值的比重控制变量人口城市化率Urban_rate城镇人口数/年底总人口人均公园绿地面积Per_green人均公园绿地面积对外贸易Foreign_trade进出口总额×汇率/地区生产总值人力资本水平Human_capital高等学校平均在校生人数/每十万人口

根据温忠麟等[37]提出的中介效应检验模型,本文通过以下步骤检验人口老龄化是否通过数字化转型影响新质生产力发展。第一步,通过构建模型(1)探究人口老龄化对新质生产力发展的总体影响,β1为解释变量人口老龄化对被解释变量新质生产力发展影响的总效应。如果变量显著且系数β1为正,表明人口老龄化对新质生产力发展具有显著影响,接着进行第二步检验,否则停止检验。第二步,做中介效应检验,即检验模型(2)中,解释变量人口老龄化与中介变量数字化转型之间的显著性,以及模型(3)中,数字化转型与新质生产力发展之间的显著性。如果两个变量都显著,说明人口老龄化对数字化转型、数字化转型对新质生产力发展均有影响,接着进行第三步检验。第三步,检验模型(3)的人口老龄化是否显著。如果人口老龄化不显著,说明数字化转型具有完全中介效应;如果人口老龄化显著,说明数字化转型具有部分中介效应。

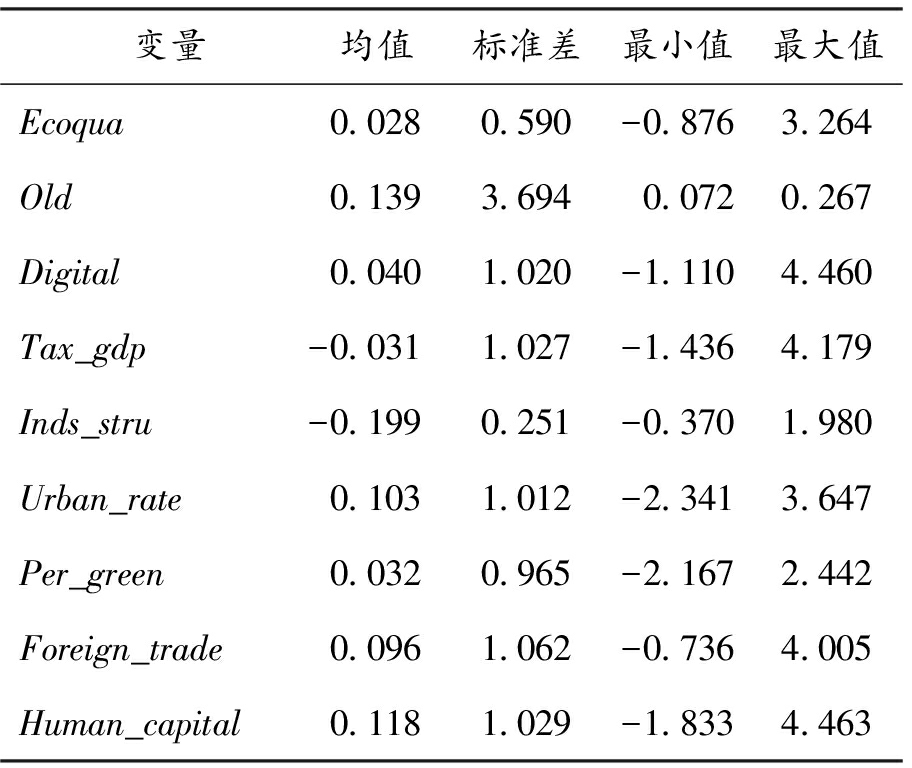

为了减小异方差带来的误差,本文对新质生产力、数字化转型、政府财政、产业结构、人口城市化率、人均公园绿地面积、对外贸易、人力资本水平等变量进行了标准化处理。各变量标准化之后的描述性统计结果如表5所示。

表5 变量的描述性统计结果

变量均值标准差最小值最大值Ecoqua0.0280.590-0.8763.264Old0.1393.6940.0720.267Digital0.0401.020-1.1104.460Tax_gdp-0.0311.027-1.4364.179Inds_stru-0.1990.251-0.3701.980Urban_rate0.1031.012-2.3413.647Per_green0.0320.965-2.1672.442Foreign_trade0.0961.062-0.7364.005Human_capital0.1181.029-1.8334.463

从表5的统计结果可知,各省份的新质生产力发展、人口老龄化以及数字化转型水平等存在较大差异。新质生产力发展指数的最小值为-0.876,最大值为3.264,说明各地区新质生产力指数存在较大差异;人口老龄化最大值为0.267,最小值为0.072,说明区域之间差异大。数字化转型的方差为1.020,数字化转型最小值为-1.110,最大值为4.460,这意味着,中国的数字化转型还有很大的提升空间,且各省份的数字化转型存在较大差异。

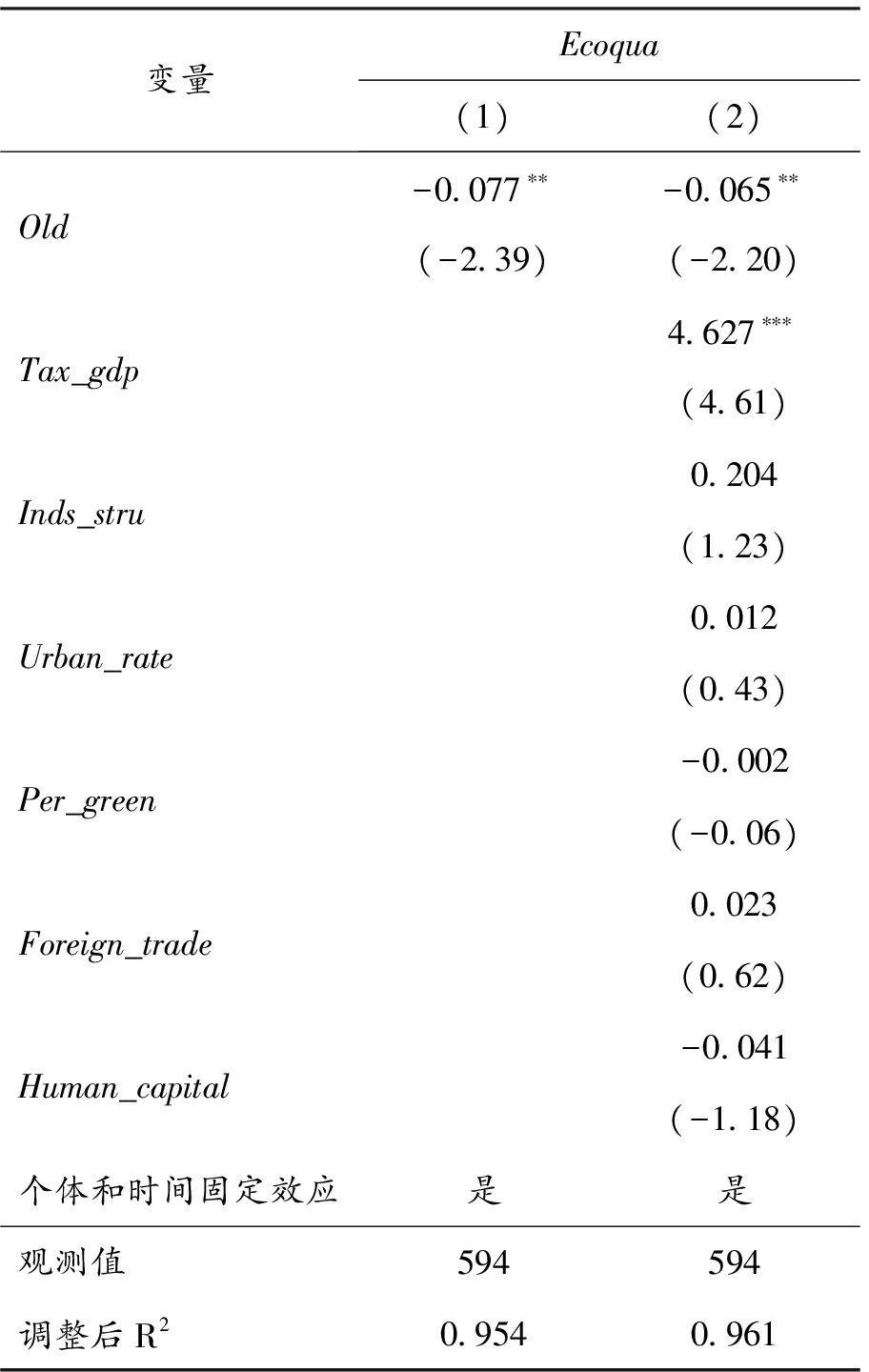

本文分析了不加入控制变量和加入控制变量时人口老龄化对新质生产力发展的影响,回归结果如表6所示。列(1)的回归结果显示,在不加入控制变量的情况下,人口老龄化的回归系数为-0.077,且变量在5%的水平下显著,这意味着,人口老龄化对新质生产力发展有显著的抑制作用,且人口老龄化每增加1个百分点,新质生产力发展指数就下降7.7个百分点。列(2)的回归结果显示,在加入控制变量之后,人口老龄化的回归系数为-0.065,且变量仍然在5%的水平下显著。这意味着,在加入控制变量后,人口老龄化每增加1个百分点,新质生产力发展指数就下降6.5个百分点。基准回归结果说明,人口老龄化的加深会抑制新质生产力发展,从而验证了假说1。

表6 人口老龄化影响新质生产力发展的基准回归结果

变量Ecoqua(1)(2)Old-0.077∗∗-0.065∗∗(-2.39)(-2.20)Tax_gdp4.627∗∗∗(4.61)Inds_stru0.204(1.23)Urban_rate0.012(0.43)Per_green-0.002(-0.06)Foreign_trade0.023(0.62)Human_capital-0.041(-1.18)个体和时间固定效应是是观测值594594调整后R20.9540.961

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

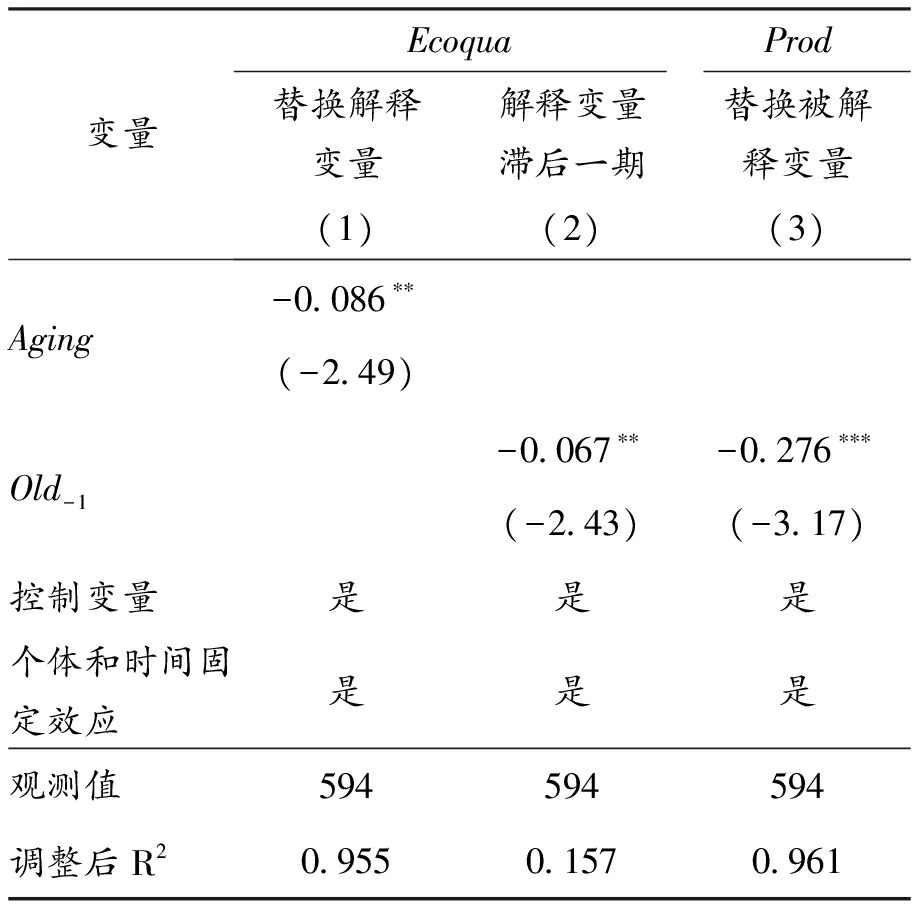

1.替换解释变量

在基准回归结果中,本文采用老年抚养比作为人口老龄化的度量指标。在稳健性检验中,本文采用老年人口比重(Aging)作为人口老龄化的度量指标。回归结果如表7中的列(1)所示,人口老龄化在5%的水平下显著,且回归系数为负。这意味着人口老龄化的加深会抑制新质生产力发展,与本文的基准回归结果一致,由此证明基准回归结果是稳健的。

表7 稳健性检验结果

变量EcoquaProd替换解释变量解释变量滞后一期替换被解释变量(1)(2)(3)Aging-0.086∗∗(-2.49)Old-1-0.067∗∗-0.276∗∗∗(-2.43)(-3.17)控制变量是是是个体和时间固定效应是是是观测值594594594调整后R20.9550.1570.961

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

2.解释变量滞后一期

本文选取解释变量人口老龄化滞后一期对新质生产力发展进行回归,结果如表7中的列(2)所示。人口老龄化的一阶滞后项在5%的水平下显著且系数为负。这意味着人口老龄化的加深会对新质生产力发展产生显著的负向影响,仍然与本文的基准回归结果一致,证明了基准回归结果是稳健的。

3.替换被解释变量

在基准回归中,本文采用新质生产力发展的复合指标,在稳健性分析中,本文采用劳动生产率(Prod),即劳动力的人均产出,作为衡量新质生产力发展的单一指标。回归结果如表7中的列(3)所示,人口老龄化回归系数为负且变量在1%的水平下显著。这意味着人口老龄化的加深对新质生产力发展产生了负面影响,依旧与本文的基准回归结果一致,也证明了基准回归结果是稳健的。

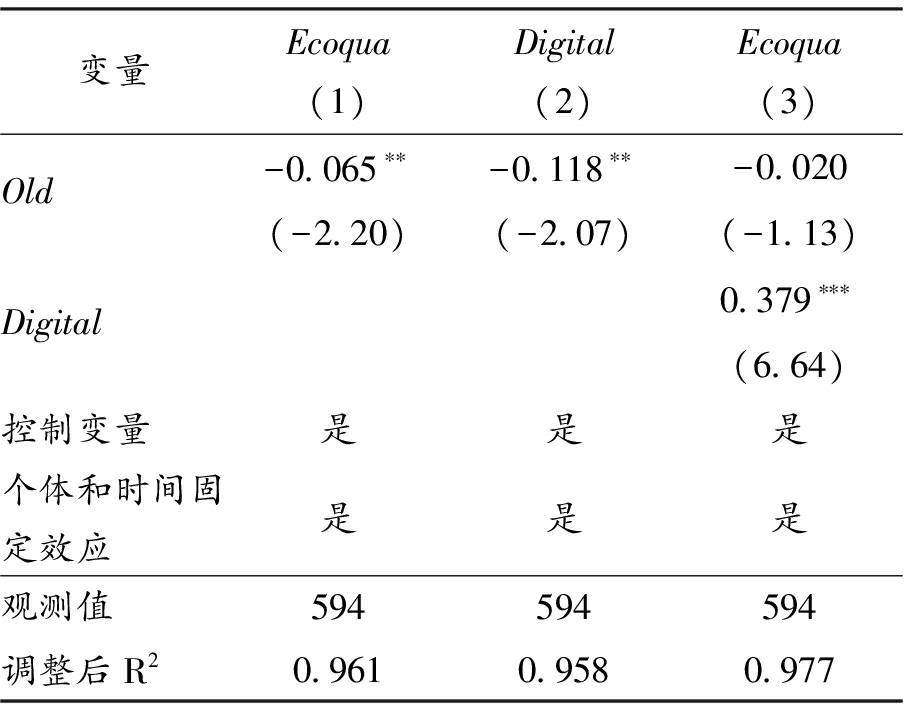

根据前文构建的中介效应检验模型,本文采用中介效应三步法检验了数字化转型是否为人口老龄化影响新质生产力发展的重要途径。中介效应检验的回归结果如表8所示。

表8 中介效应检验结果

变量Ecoqua(1)Digital(2)Ecoqua(3)Old-0.065∗∗-0.118∗∗-0.020(-2.20)(-2.07)(-1.13)Digital0.379∗∗∗(6.64)控制变量是是是个体和时间固定效应是是是观测值594594594调整后R20.9610.9580.977

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

表8的列(1)表明,人口老龄化的回归系数为负,变量在5%的水平下显著,从而完成了第一步检验。列(2)的回归结果表明,人口老龄化对数字化转型有抑制作用,且变量在5%的水平下显著,从而完成了第二步检验。列(3)的回归结果表明,在加入数字化转型变量后,人口老龄化对新质生产力发展的影响不再显著,这意味着,数字化转型是人口老龄化影响新质生产力发展的完全中介变量。本文通过稳健性分析中的方法,更换解释变量、用解释变量滞后一期和更换被解释变量,对数字化转型是否为完全中介变量进行了谨慎分析,结果如表9所示。

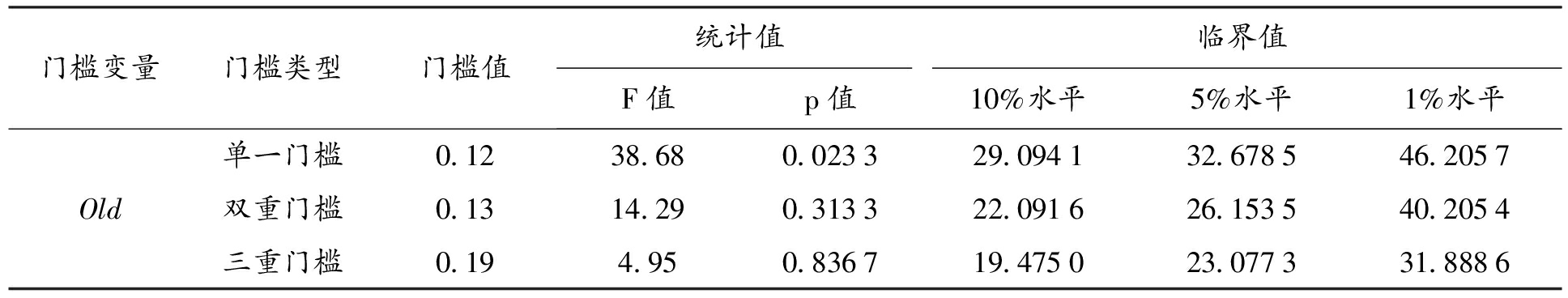

表9 中介效应的进一步检验结果

变量EcoquaDigitalEcoquaEcoquaDigitalEcoquaProdDigitalProd更换解释变量解释变量滞后一期更换被解释变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)EX-0.086∗∗-0.215∗∗∗ -0.006-0.067∗∗-0.177∗∗∗ -0.006-0.276∗∗∗-0.118∗∗-0.157∗(-2.49) (-3.85)(-0.28)(-2.43)(-3.06)(-0.31)(-3.17)(-2.07)(-1.78)Digital 0.343∗∗∗0.343∗∗∗0.669∗∗∗(5.70)(5.72)(3.34)控制变量是是是是是是是是是个体和时间固定效应是是是是是是是是是观测值594594594594594594594594594调整后R20.9550.9560.9750.1570.2670.4570.9610.9580.915

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值;EX在列(1)~列(3)中表示Aging,在列(4)~列(6)中表示Old-1,在列(7)~列(9)中表示Old。

表9结果表明,数字化转型是否为完全中介变量会受到其他因素影响,例如当更换被解释变量时,数字化转型就显示为部分中介变量,而非完全中介变量。相关研究发现,当总效应小且样本量也小时,容易得到完全中介效应的结果[38]。在总效应小但显著的情况下, 间接效应可能不到总效应的七成, 直接效应就已经不显著了, 结果显示为完全中介效应。因此,本文认为,数字化转型是人口老龄化影响新质生产力发展的中介变量,但并非完全中介变量,从而验证了假说2。

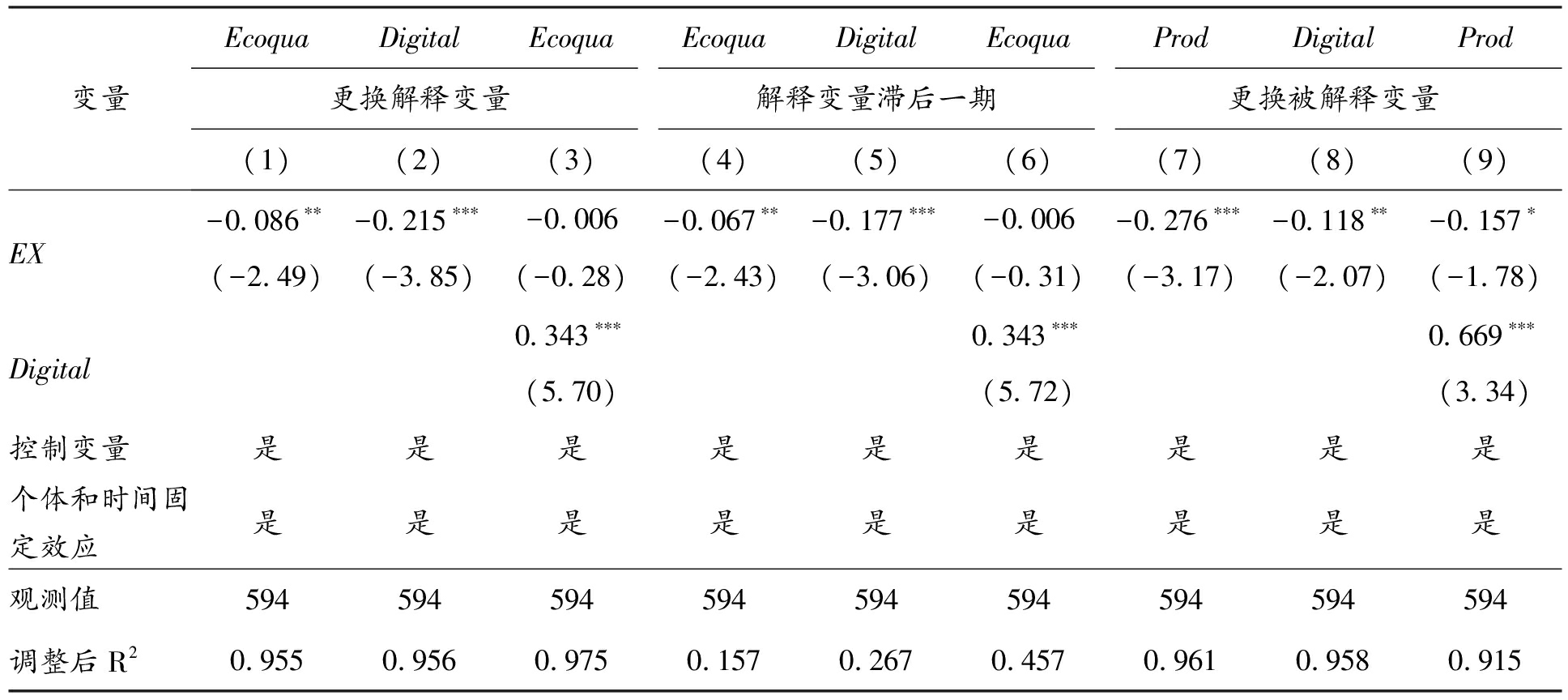

以上分析结果表明,人口老龄化会通过数字化转型影响新质生产力发展,本文采用Hansen门槛效应检验了人口老龄化对新质生产力发展的影响是否存在明显的非线性门槛特征。通过Bootstrap法自抽样300次和门限值0.05来计算门槛值,门槛效应自抽样检验结果如表10所示。

表10 门槛效应自抽样检验结果

门槛变量门槛类型门槛值统计值临界值F值p值10%水平5%水平1%水平单一门槛0.1238.680.023329.094132.678546.2057Old双重门槛0.1314.290.313322.091626.153540.2054三重门槛0.194.950.836719.475023.077331.8886

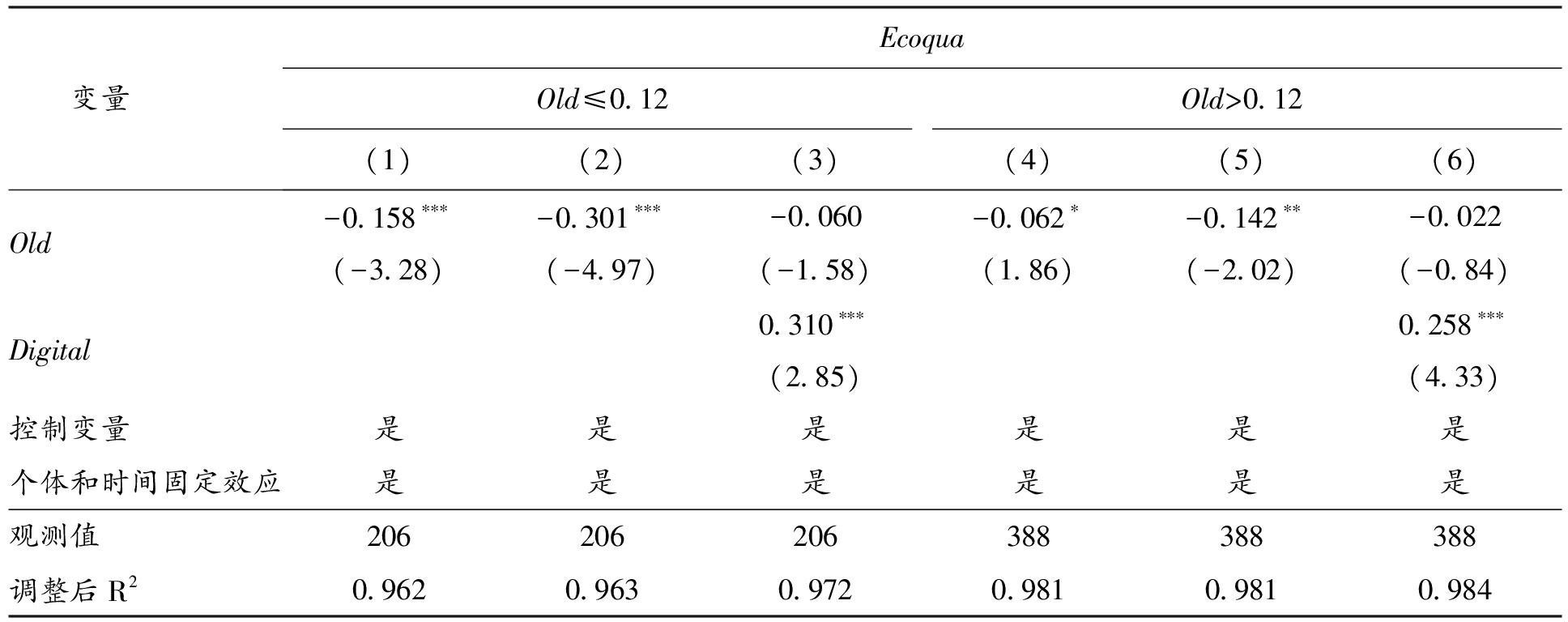

首先,利用三重门槛回归模型检验了人口老龄化对新质生产力发展影响门槛特征值的存在性和门槛数量,结果发现,p值并没有小于5%,这意味着不存在三重门槛效应。其次,利用双门槛回归模型和单一门槛回归模型进行检验,结果表明,人口老龄化对新质生产力发展的影响存在单一门槛特征,人口老龄化在5%的水平下显著,单一门槛值为0.12。最后,本文根据单一门槛值,进一步就中介效应做了异质性分析,结果如表11所示。

表11 中介效应的门槛回归结果

变量 EcoquaOld≤0.12Old>0.12(1)(2)(3)(4)(5)(6)Old-0.158∗∗∗-0.301∗∗∗ -0.060-0.062∗-0.142∗∗-0.022 (-3.28)(-4.97)(-1.58)(1.86)(-2.02)(-0.84)Digital 0.310∗∗∗0.258∗∗∗(2.85)(4.33)控制变量是是是是是是个体和时间固定效应是是是是是是观测值206206206388388388调整后R20.9620.9630.9720.9810.9810.984

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

表11的结果显示,人口老龄化对新质生产力发展的抑制作用存在单一门槛效应。当老年抚养比小于等于门槛值0.12时,人口老龄化对新质生产力发展的抑制作用更强,数字化转型的中介效应也更加明显;当人口老龄化大于门槛值时,人口老龄化对新质生产力发展的抑制作用从0.158下降到0.062,人口老龄化对数字化转型的抑制作用也从0.301下降到0.142。以上结果表明,人口老龄化处于不同的门槛区间时,对新质生产力发展的影响具有差异性,产生此现象可能的原因如下。当人口老龄化低于一定程度时,人口老龄化对新质生产力发展产生的负面影响大于正面影响。例如,人口老龄化引起的对技术创新投入的挤出效应,对新质生产力发展产生的负面影响超过了人口老龄化倒逼劳动力质量提升对新质生产力发展产生的正面影响,从而表现为人口老龄化对新质生产力发展的抑制作用。当人口老龄化高于一定程度时,人口老龄化引起的对技术创新投入的挤出效应,对新质生产力发展的负面影响与倒逼劳动力质量提升对新质生产力发展的正面影响产生了较大程度的抵消,从而导致人口老龄化对新质生产力发展的抑制作用减弱。

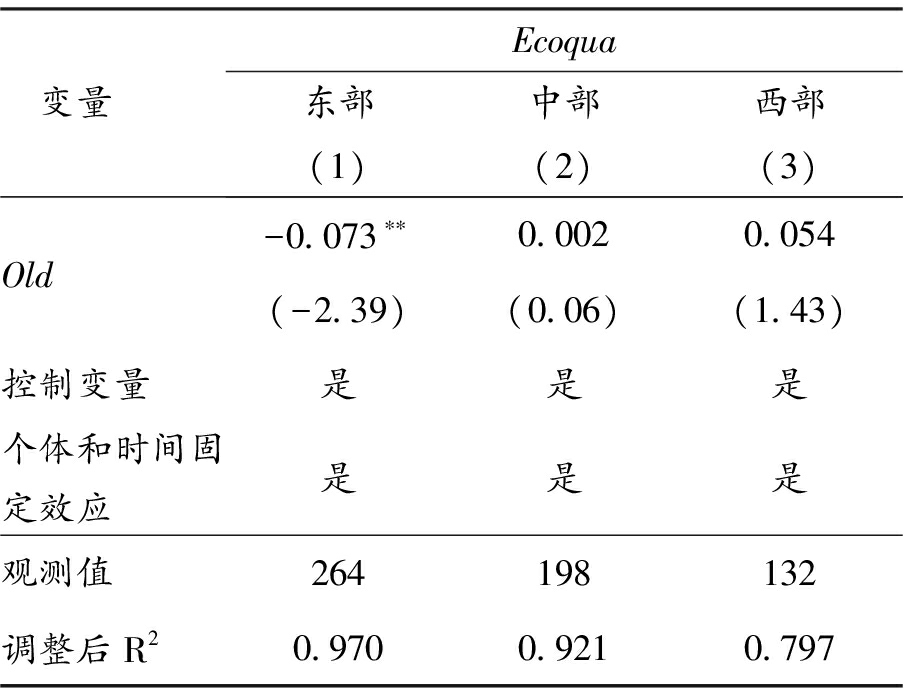

中国的东中西部地区无论在自然条件、人口结构,还是在经济发展程度等方面都存在较大的差异。根据比较优势理论,各地区会按照自己的资源禀赋和人口结构来选择具有比较优势的产业和技术。中国东部地区由于资本充足,开放程度较高,因而适合发展资本密集型和技术密集型的产业。而中西部地区技术创新相对落后,资本相对缺乏,所以产业发展主要依靠东部地区的劳动密集型产业的转移。由于东部地区以资本密集型和技术密集型产业为主,所以有较多的资本剩余和较高的技术水平来承接新技术研发和应用,因而,东部地区数字技术水平要高于中西部地区,且东部地区新质生产力发展对数字技术的依赖性更强。对于中西部地区来说,数字技术并不是新质生产力发展的主要推动力,因为数字技术研发需要较多的物质资本和高技能人才投入,中西部地区的经济发展水平相对滞后,其人力资本储备和生产剩余储备都无法满足数字技术的研发和应用。由于中西部地区新技术的研发成本较高,且应用回报较低,所以中西部地区新质生产力发展对数字技术的依赖性相对不强。

基于不同地区的人口老龄化、数字化转型水平和经济发展质量都存在较大差异的现状,本文将探究人口老龄化对新质生产力发展的影响在不同地区之间是否存在异质性。中国的经济发展水平总体呈现东高西低的状态,不同地区的人口老龄化也存在显著差异。本文基于东部、中部和西部三个区域①进行异质性分析,结果如表12所示。

表12 区域异质性检验结果

变量Ecoqua东部中部西部(1)(2)(3)Old -0.073∗∗ 0.0020.054(-2.39)(0.06)(1.43)控制变量是是是个体和时间固定效应是是是观测值264198132调整后R20.9700.9210.797

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为T值。

表12的列(1)回归结果显示,在东部地区,人口老龄化的回归系数为-0.073,且变量在5%的水平下显著,这表明,在东部地区人口老龄化对新质生产力发展会产生显著的负面影响,且人口老龄化每增加1个百分点,新质生产力发展指数就会下降7.3个百分点;列(2)和列(3)中,人口老龄化并不显著,这意味着在中西部地区,人口老龄化对新质生产力发展并没有显著影响。从而验证了假说3。

本文探究了人口老龄化与新质生产力发展的关系,并从数字化转型的角度探究了人口老龄化影响新质生产力发展的途径,本文的研究结论如下。(1)人口老龄化会对新质生产力发展产生显著的负面影响,且人口老龄化每增加1个百分点,新质生产力发展指数就会降低6.5个百分点。(2)数字化转型是人口老龄化影响新质生产力发展的重要途径。人口老龄化会通过抑制数字化转型而对新质生产力发展产生负面影响。(3)人口老龄化通过数字化转型对新质生产力发展的影响存在单一门槛特征,且门槛值为0.12。当小于等于门槛值0.12时,人口老龄化通过抑制数字化转型而对新质生产力发展的负面影响更加显著;当大于门槛值时,人口老龄化通过数字化转型推动新质生产力发展。(4)人口老龄化对新质生产力发展的影响在不同地区存在异质性。在东部地区,人口老龄化对新质生产力发展表现出显著的抑制作用,人口老龄化每增加1个百分点,新质生产力发展指数就会下降7.3个百分点;在中西部地区,人口老龄化对新质生产力发展并没有显著影响。

第一,政府应通过加大对科技和教育的投入,提升数字化转型水平来抑制人口老龄化对新质生产力发展的负面影响。数字化转型作为人口老龄化影响新质生产力发展的重要途径,在人口老龄化不断加深的情况下,应通过加大对科技和教育的投入来推动数字化转型,从而延缓人口老龄化对新质生产力发展的负面影响。

第二,探究不同区域新质生产力发展的驱动因素。不同区域的自然禀赋和人口结构等差异导致了驱动新质生产力发展的因素具有差异性,所以应基于不同地区的特征实施提升区域差异化战略。对于东部地区来说,人口老龄化会抑制新质生产力发展从而阻碍东部地区经济的高质量发展。但对于中西部地区,人口老龄化对新质生产力发展的影响并不显著。政府应积极探寻中西部地区在人口老龄化不断加深的背景下,驱动新质生产力发展的其他因素,从而有针对性地突破中西部地区新质生产力发展的瓶颈,提高中西部经济发展质量。

注 释:

①在删除了西藏、宁夏、青海、新疆样本后,得到东部地区12个省份、中部地区9个省份、西部地区6个省份的样本数据。东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南12个省份,中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南9个省份,西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃6个省份。

[1]LINDH T,MALMBERG B.Age structure effects and growth in the OECD,1950—1990[J].Journal of Population Economics,1999,12(3):431-449.

[2]郑君君,朱德胜,关之烨.劳动人口、老龄化对经济增长的影响——基于中国9个省市的实证研究[J].中国软科学,2014(4):149-159.

[3]邓明.劳动力成本上升是否引致了企业所得税实际税率的变动[J]. 财贸经济, 2022(8):88-104.

[4]魏志华, 夏太彪. 社会保险缴费负担、财务压力与企业避税[J].中国工业经济, 2020(7):136-154.

[5]LEFF N H. Dependency rates and savings rates[J].American Economic Review,1969,59(5):886-896.

[6]MCMILLAN H M, BAESEL J B. The macroeconomic impact of the baby boom generation[J]. Journal of Macroeconomics,1990,12(2):167-195.

[7]BURTLESS G.Can we afford to grow older? A perspective on the economics of aging[J].ILR Review,1998,51(3):528-529.

[8]WOOD J E. Age structure and productivity of a gray fox population[J].Journal of Mammalogy,1958,58(1):74-86.

[9]GUEST R.Population ageing, capital intensity and labor productivity[J].Pacific Economic Review,2011,16(3):371-388.

[10]薛天航,肖文,唐楠. 人口老龄化背景下劳动力成本与全要素生产率:基于企业所有制类型的视角[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2023(6):71-84.

[11]姚先国,曾国华.劳动力成本对地区劳动生产率的影响研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2012(5): 135-143.

[12]程晨,王萌萌.企业劳动力成本与全要素生产率——倒逼机制的考察[J]. 南开经济研究,2016(3):118-132.

[13]BEAUDRY P, COLLARD F, GREEN A D.Demographics and recent productivity performance: insights from cross-country comparisons[J].Canadian Journal of Economics,2005,38(2):309-344.

[14]WERDING M. Aging and productivity growth: are there macro-level cohort effects of human capital[Z].CESifo Working Paper No.2207,2008.

[15]徐升艳,周密.东中西地区城市不同年龄组劳动生产率的比较研究[J].上海经济研究,2013(3):135-145.

[16]孙一菡,谢建国,熊永莲.劳动力老龄化、教育水平与地区全要素生产率[J].中国经济问题,2017(3):3-16.

[17]冯剑锋,陈卫民,晋利珍.中国人口老龄化对劳动生产率的影响分析——基于非线性方法的实证研究[J].人口学刊,2019 (2):77-86.

[18]李竞博.人口老龄化对劳动生产率的影响[J].人口研究,2019(6):20-32.

[19]赵昕东,陈丽珍.老龄化对劳动生产率的影响是否存在行业差别?——基于智力型与体力型服务行业的证据[J].学习与探索,2019(6):118-124.

[20]BLOOM D E,SOUSA A. Ageing and productivity: introduction[J].Labour Economics,2013,22(2):1-4.

[21]李建民.中国的人口新常态与经济新常态[J].人口研究,2015(1):3-13.

[22] NODA H. Population aging and creative destruction[J].Journal of Economic Research,2011,16(2):29-58.

[23] SCHNEIDER L.Alterung und technologisches innovationspotential:eine linked employer-employee analyse[J]. Zeitschrift für Bevolkerungswissenschaft,2008,33(1):37-54.

[24]MEYER J.Older worker and the adoption of new technologies in ICT- intensive services[EB/OL].[2023-12-20]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-91478-7_5.

[25]ILMAKUNNAS P,MALIRANTA M,VAINIOM KI J. The roles of employer and employee characteristics for plant productivity[J]. Journal of Productivity Analysis, 2004, 21(3): 249-276.

KI J. The roles of employer and employee characteristics for plant productivity[J]. Journal of Productivity Analysis, 2004, 21(3): 249-276.

[26]BRESNAHAN T F,TRAJTENBERG M. General purpose technologies “engines of growth”?[J]. Journal of Econometrics,1995,65(1):83-108.

[27]CIARLI T, KENNEY M,MASSINI S,et al. Digital technologies,innovation,and skills: emerging trajectories and challenges[J].Research Policy,2021,50(7): 1-9.

[28]AUTOR D H. The “task approach” to labor markets: an overview[J]. Journal for Labour Market Research,2013,46(3):185-199.

[29]CHO I K,SARGENT T J.Neural networks for encoding and adapting in dynamic economies[J].Handbook of Computational Economics,1996,96(1):441-470.

[30]YOO Y, HENFRIDSSON O, LYYTINEN K. Research commentary: the new organizing logic of digital innovation: an agenda for information systems research[J]. Information Systems Research,2010,21(4):724-735.

[31] NAMBISAN S. Digital entrepreneurship: toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice,2017, 41(6):1029-1055.

[32]SOPHIED W, LUS S.Interrelationships between human capital,HRM and innovation in Belgian start-ups aiming at an innovation strategy[J].International Journal of Human Resource Management,2010,21(11):1863-1883.

[33]JONES B F. Age and great invention[J].Review of Economics and Statistics,2010,61(1):1-14.

[34]KANFER R,ACKERMAN P.Individual differences in work motivation: further exploration of a trait framework[J].Applied Psychology,2000,48(3):470-482.

[35]张震宇.新质生产力赋能城乡融合:理论逻辑与路径探索[J].重庆理工大学学报(社会科学版),2023(15):1-16.

[36]马俊峰,马小飞.新质生产力的生成逻辑、价值意蕴与实践理路[J].理论与现代化,2024(15):1-14.

[37]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[38]PREACHER K J, HAYES A F. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models[J]. Behavior Research Methods,2008,40(4): 879-891.