企业高质量发展,尤其是以中央企业为代表的国有企业高质量发展,是中国经济社会高质量发展的基石。党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。无论作为出资人(股东)代表的国资委①,还是作为经营主体的国有企业,抑或经营者主体的企业负责人,在企业高质量发展进程中,都扮演着重要的历史性角色。国有企业负责人经营业绩考核(以下简称“业绩考核”),作为联结国资委与国有企业、国有企业与下属经营单位的制度安排,在助力企业高质量发展进程中,具有不可或缺、不可替代的制度功能。如何围绕高质量发展目标建立导向明确、体系合理、预期稳定的考核指标体系,仍是需要深入讨论的重要议题。

一、对业绩考核制度的基本认识

(一)推动中国经济社会运行的重要机制:业绩考核

在中国社会生活中(从城市到乡村,从官员到百姓),考核无处不在。业绩考核已成为落实组织责任、激发组织活力,并推动经济社会运行的重要机制,原因如下。(1)从组织经济学角度看,任何组织都有目标要求。通过考核责任人的业绩目标落实情况,既可解除其责任(或追责),也可为激励机制提供依据。(2)从社会学角度看,责任人需要透过考核评价,以求得与其地位、身份等一致的社会认同。在这层意义上,业绩考核不仅是一种公平区分“能人—庸人”的筛选机制,而且是一种被广泛接受的社会身份认证机制。

理论上看,业绩考核及其预期效果,既符合锦标赛理论(tournament theory)的基本逻辑[1],也与中国经济社会发展实情相符[2-3],已成为推动中国经济社会运行的重要制度中介。可以说,业绩考核无处不在、无时不现,深刻影响着政府、企业、社会组织等各类参与者的行为,并推动经济社会有序发展。

(二)企业业绩考核的两种逻辑:股东主导与市场主导

企业作为营利组织,以资本保值与价值增值为核心目标,这一目标通过契约方式转化为经营者的受托责任。无论接受来自股东的直接考核,还是接受来自资本市场的间接检验,经营者都需借助业绩考核制度以明晰、落实并最终解除其受托责任。可以说,围绕受托责任所构建的责任制度体系,尤其是业绩考核制度,已成为现代企业制度的重要组成部分,国有企业更是如此。

以两权分离为基本特征的现代企业制度,其业绩考核主体既可以是股东(尤其是大股东),也可以是资本市场。这就表明,业绩考核制度至少包括股东主导与市场主导两种基本类型。本质上,这两类不同考核主体的法理基础是相通的。股东主导的业绩考核,意味着股东(尤其是大股东)直接、明确提出业绩目标与考核要求。市场主导的业绩考核,则意味着资本市场(代表全体股东)间接对经营者业绩进行“自然检验”,即市场分析师根据企业过往业绩、同业业绩、环境变化及风险调整等,定期发布业绩预期(如营业收入、利润、股票价格等指标数据),并对比实际业绩以判断企业是否“打败了市场”。在市场主导的业绩考核中,股票价格或股东总收益率(TSR)、相对股东总收益(rTSR)②等成为上市公司展示其经营业绩好坏、公司价值高低的主要指标。与股东主导的业绩考核略有不同的是,市场主导的业绩考核的核心动力来自不同利益诉求的各类股东以及资本市场上各式各样的代理服务机构(如市场分析师、价值评估机构、代理投票机构③等)。无论股东主导还是市场主导的业绩考核,其法理基础是相通的,即股东最终拥有对经营者业绩的评价权、考核权。

但是,股东主导的业绩考核与市场主导的业绩考核两者间仍有很大差异,突出表现在两个方面。(1)股东作用不同。股东主导的业绩考核体系,控股股东(及企业实际控制人,下同)拥有很大的影响力与话语权,主要体现在业绩目标设定、考核结果评定及结果应用等方面。存在控股股东的企业集团及下属公司(无论国有还是非国有),控股股东主导着经营业绩考核的全过程。以国有企业为例,由国资委控制的国有及国有控股上市公司,作为授权代表的国资委实际拥有业绩考核权。相对而言,无控股股东及实际控制人的上市公司,其业绩考核主要由市场来主导,即对标市场表现④判定业绩好坏。市场主导的业绩考核,背后隐含的逻辑是信息充分及市场有效,这也是以美国为代表的西方上市公司的主流考核模式。(2)考核指标及标准不同。股东主导的业绩考核,其考核标准由股东设定。由于控股股东目标及责任上的多元性(如国有企业的经济责任、政治责任、社会责任等),股东主导的业绩考核指标设置更加多维,业绩标准设定更体现大股东意志,以凸显大股东考核导向,由此也不难看到甚至解释“股东主导的业绩考核规则为什么易变、难以形成长期预期”这一现象。相对而言,市场主导的业绩考核指标更加纯粹,更聚焦于价值增值,标准及对标更明确、客观。

这两种考核类型或考核逻辑,很大程度上体现了中国国有企业与西方上市公司的制度差别。西方企业的业绩考核并不受股东的直接影响,而是由市场说了算,企业经营者的责任压力主要来自资本市场。进一步说,西方企业尽管没有来自大股东的显性、制度性考核要求和考核压力,却无处、无时不受到市场(资本市场、产品市场、经理人市场等)无形之手的约束。而且,与股东主导的业绩考核相比,市场主导的业绩考核不会也不可能给经营者业绩责任留出“讨价还价”的制度空间。

当然,上述考核类型的二分法只是一种逻辑简化,因为它们存在互为彼此的中间地带。股东主导的业绩考核也可以将考核权交给市场,让企业直接接受市场检验;反过来,市场主导的业绩考核也并不排除由股东(及其董事会机制)设定业绩目标、考核基准,并进行制度化考核。但终极地看,所有企业的业绩好坏都需要接受市场检验。

(三)国有企业业绩考核对象:企业负责人与主要负责人

两权分离状态下的企业经营者,自然成为业绩考核对象。从国资委相关文件看,国有企业业绩考核对象均被圈定为企业负责人,国务院国资委管辖的中央企业的考核对象则直接被定义为中央企业负责人。

什么是国有企业负责人?它既可指国有企业的主要负责人(特指党委书记兼董事长,俗称“一把手”),也可定义为主要负责人领导下的经营团队(含副总经理及总会计师等)。国资委权威文件表明,企业负责人是一个团队概念。比如,国务院国资委2003年下发的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第2号)中明确指出,中央企业负责人是指国务院确定的由国务院国资委履行出资人职责的国有及国有控股企业的下列人员:(1)国有独资企业和不设董事会的国有独资公司的总经理(总裁)、副总经理(副总裁)、总会计师;(2)设董事会的国有独资公司的董事长、副董事长、董事,总经理(总裁)、副总经理(副总裁)、总会计师;(3)国有控股公司国有股权代表出任的董事长、副董事长、董事,总经理(总裁),列入国务院国资委党委管理的副总经理(副总裁)、总会计师。又如,经过多轮修订并于2019年下发的《中央企业负责人经营业绩考核办法》(国资委令第40号),将中央企业负责人简化为中央企业中由中央与国务院国资委管理的人员。显然,从国务院国资委相关文件内容的演化中不难看出,国有企业负责人都是一个集体性称谓,即在主要负责人领导下的经营团队。

但在实际经济生活中,最终对企业负责的则是主要负责人,对国有企业来说则直接指向企业领导班子成员的“班长”,即任党委书记兼董事长的“一把手”。这种认知或做法具有以下好处。(1)责权利对等。明确主要负责人承担的最终责任,并赋予其对等的权力、利益,有利于清晰界定受托责任。(2)强化经营团队的整体责任意识。在企业管理实践中,企业整体责任目标和业绩指标,需要通过内部分工及指标合理分解,以“人人身上有指标”的责任网络方式在经营团队成员中予以明确。这就要求在业绩考核时,应强调企业整体业绩指标(或共性考核指标)在团队成员个人考核中的重要性并赋予其相对较高的考核权重,而不是将团队中各成员的考核责任以分工之名局部化。否则,团队成员个人业绩完成得再好也可能实现不了企业整体业绩。因此,在明确主要负责人对公司负责的同时,加大(而不是减少)企业整体业绩在团队成员个人考核中的权重,有利于促成团队成员的管理合力,最终完成企业整体业绩指标。

无论企业负责人还是主要负责人,都是针对“人”的考核,这就涉及以下两个问题。(1)相对而言,国有企业是长期存在的(除非发生国资委主导下的合并重组),主要负责人有可能会随时变动(如工作调动⑤)。由此,企业负责人经营业绩考核的业绩时长及在任时间并不确定。因此,以国有企业经营业绩为基础,结合企业负责人业绩时长及其工作表现,应当是企业负责人经营业绩考核的应有之义。(2)无论企业总部还是下属控股子公司,企业各级主要负责人均被约定俗成为党委书记兼董事长(或执行董事)。但如果出现党委书记与董事长分设,则需要对主要负责人重新定义。一个明显的例子是,对因混合所有制改革形成的集团下属国有控股公司,其董事长与党委书记就可能是分设的。因此,集团在对二级企业负责人进行业绩考核时,需要在责任主体上进一步细化。

(四)两套制度并存:企业负责人经营业绩考核与企业综合绩效评价

对国有企业(尤其中央企业)而言,首先需要解释、区分颇具国有企业制度特色的两套制度,即企业负责人经营业绩考核制度与企业综合绩效评价制度。国务院国资委2003年发布《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》以来,已先后5次修改完善该办法,并严格实施该办法。之后,国务院国资委又于2006年4月发布(并适用至今)《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》(国资委令第14号),该文件的第二条明确规定,企业综合绩效评价是指以投入产出分析为基本方法,通过建立综合评价指标体系,对照相应行业评价标准,对企业特定经营期间的盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长以及管理状况等进行的综合评判。

形式上看,这两个制度都涉及业绩、考核、评价等核心、敏感问题,且在结构、内容、方法论上存在某种重合。但从根本上看,这两套制度的差异十分明显,主要表现在以下几个方面。(1)经营业绩考核针对企业负责人,综合绩效评价则针对企业本身。(2)经营业绩考核以财务绩效为主,考核导向明确、考核指标聚焦,而综合绩效评价(包括财务绩效、管理绩效两方面)的内容较宽泛,是对投入产出效果的全面评价。(3)更关键的是,考核与评价是两种不同类型的组织行为,这也进一步影响到这两套制度的实施效力。其中:考核是组织内纵向的管理行为,强调“上对下”这一权力体系,具有强制性、约束性;评价则是一种中性的组织活动,既可以是“上对下”的评价,也可以是“下对上”的评价,还可以是引入的第三方对某种行为及结果的独立评价(如第三方机构或专家打分等)。可见,考核与评价在文本语意上有着本质的差异。从制度实施上看,经营业绩考核制度对企业负责人的影响力、约束力,要远高于企业综合绩效评价制度。

二、以业绩考核为抓手的国有产权管理制度:特征分析

国有企业负责人经营业绩考核办法的制订与实施,始于国务院国资委。作为一项正规制度安排,国务院国资委于2003年颁布了《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》,后经多次修订并形成不同版本(以下统称“业绩考核办法”)。之后,各地方国资委颁布的业绩考核办法,大体以国务院国资委的版本为蓝本。

(一)国有企业负责人经营业绩考核办法的制度演进:简要梳理

应该说,自国务院国资委成立之后,业绩考核办法是其发布的所有制度中时间最早、修订次数最多、受关注程度最高的规则之一。表1是对国务院国资委业绩考核办法制度演变的简要回顾。

表1 中央企业负责人经营业绩考核办法的演变

发布时间考核文件考核期考核指标2003年《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第2号)年度基本指标:利润总额、净资产收益率(ROE)分类指标:根据企业所处行业和特点,综合考虑企业经营管理水平与发展能力等因素确定任期基本指标:国有资产保值增值率、三年主营业务收入平均增长率分类指标:根据企业所处行业和特点,综合考虑企业可持续发展及核心竞争力等因素确定2006年《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第17号)年度基本指标:利润总额、ROE,同时鼓励使用经济增加值(EVA)⑥分类指标:根据企业所处行业和特点,综合考虑企业经营管理水平、技术创新投入与风险控制能力等因素确定任期基本指标:国有资产保值增值率、三年主营业务收入平均增长率分类指标:根据企业所处行业和特点,综合考虑企业技术创新能力、资源节约和环境保护水平、可持续发展及核心竞争力等因素确定2009年《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第22号)年度基本指标:利润总额、EVA分类指标:根据企业所处行业和特点,综合考虑企业经营管理水平、技术创新投入与风险控制能力等因素确定任期基本指标:国有资本保值增值率、三年主营业务收入平均增长率分类指标:根据企业所处行业和特点,综合考虑企业技术创新能力、资源节约和环境保护水平、可持续发展及核心竞争力等因素确定2012年《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第30号)年度基本指标:利润总额、EVA分类指标:根据企业所处行业、特点和功能定位,综合考虑企业经营管理水平及风险控制能力等因素确定增设:约束性指标任期基本指标:国有资本保值增值率、总资产周转率分类指标:根据企业所处行业、特点和功能定位,选择符合企业中长期发展战略、反映可持续发展能力的指标增设:约束性指标2016年《中央企业负责人经营业绩考核办法》(国资委令第33号)年度商业类:利润总额、EVA公益类:利润总额、区别纳入EVA任期商业类:国有资本保值增值率、总资产周转率公益类:国有资本保值增值率2019年《中央企业负责人经营业绩考核办法》(国资委令第40号)年度商业类:净利润、EVA公益类:EVA任期商业类:国有资本保值增值率、全员劳动生产率公益类:国有资本保值增值率

上述不同制度版本的共性结构可概括为五个方面。(1)业绩考核由年度考核与任期考核构成,其中,年度考核是核心。(2)考核指标由基本指标与分类指标两部分构成。其中,基本指标体现效益优先导向(如利润总额或净利润、EVA等),所占权重相对较高;分类指标则“一企一策”,所占权重相对较低。(3)签订经营业绩责任书。作为一种正规制度安排,年度、任期的经营业绩考核采取由国务院国资委主任或者其授权代表与企业主要负责人签订经营业绩责任书的方式进行。(4)考核结果与薪酬等挂钩。(5)不同版本都体现与时俱进的时代特征,尤其体现在考核导向上。如,2019年版的考核办法强调高质量发展的考核引导,进一步突出效益效率、创新驱动、实业主业、国际化经营、服务保障考核导向,并根据企业特点进行分类和差异化考核。

(二)经营业绩考核是一项重要的国有产权管理制度:特征分析及相关讨论

从国务院国资委考核制度演变中,可以明显看出两个标志性变化。第一,基于国有企业功能定位,进行分类考核(主要体现在2016年版的考核办法中);第二,强调目标管理、行业及国际对标(体现在2019年版的考核办法中)。从本质上看,业绩考核办法是以考核为抓手的国有产权管理制度,具有鲜明的国有企业产权管理制度特征。

1.国资委行使考核权下的考核逻辑:以市场考核为主,以满足股东特殊要求为辅

在中国,中央企业被明确定义为经国务院授权由国资委履行出资人职责的企业。国务院国资委自2002年成立以来,就将业绩考核当作履行出资人代表职责、落实国有资本保值增值责任的重要抓手。党的十九届四中全会指出,推动经济高质量发展,增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,做强做优做大国有资本。这成了国有企业改革的重要方向。2019年版的考核办法核心体现了“一个坚持、两个突出、四个健全”等基本内容⑦。在考核制度安排中,国资委一直扮演出资人代表的角色,行使对国有企业负责人的经营业绩考核权。

国资委以股东身份行使考核权,因此让国资委(股东)满意就成为企业经营者追求的基本目标。这表明,企业各项经营活动的开展,一方面要直接面对市场挑战,另一方面需要满足国资委业绩考核的要求⑧。理论上存在这样的可能,即企业的市场目标与国资委的考核要求并非完全一致。或者说,满足国资委考核要求并不必然等于跑赢市场,反过来,跑赢市场也不必然意味着能完全满足国资委的考核要求⑨。然而,市场经济毕竟是由市场说了算,要求企业以盈利及价值增值为根本目标。因此,问题的关键就在于国资委(作为股东)希望通过考核得到什么。

一种有效的调和方式是,国资委在设计业绩考核制度时,以市场考核为主,以满足股东特殊要求为辅。这既是现行考核办法的主要逻辑,也是未来优化考核办法所应遵循的基本原则。

2.超越结果考核的产权管理制度

作为一项基础性制度,国有企业经营业绩考核制度不单单涉及对结果的考核,其涵盖的内容大大超越了考核本身。或者从国资委管资本的角度看,该制度可被视为以考核为抓手的产权管理体系。(1)它是一套事关企业负责人“明责—履责—考责—激励(或追责)”的责任管理体系。以2019年版的考核办法为例,业绩考核有明确的考核导向和目标管理对标要求,考核结果应用有明确的激励属性(如,与企业负责人个人薪酬激励、职务任免相关,与企业工资总额预算挂钩等)和正向激励导向⑩。在这里,“业绩目标—业绩考核—激励机制”形成了闭环,强化了该制度的完整性与制度约束力。因此,这套闭环制度是国资委进行产权管理、管资本的重要制度抓手。(2)它以国有资本保值增值目标为根本。站在出资者角度,提高资本收益水平、强化股东权益保护等,是任何受托经营者的核心责任,这正是业绩考核的应有之义。(3)它是一套有关国有资本管理的正规机制。不同于市场主导的考核规则,股东主导的业绩考核强调考核组织的程序性、考核过程的严肃性、考核结果应用的规范性,从而体现业绩考核在国有产权管理中的重要性 。

。

3.以目标设定、目标管理为核心的自驱式机制设计

任何考核都是针对业绩目标实现情况的考核。在这里,目标设定(target setting)不仅影响考核结果和激励效果,而且影响考核制度对企业未来业绩的牵引作用。从理论上看,信息不对称下的目标设定,涉及诸如“由谁来设定目标”“用何种设定机制来保证目标设定的合理”“通过何种制度程序来保证所设目标的合理性”等一系列问题。显然在本质上,这些问题与预算管理中的预算目标宽打窄用、讨价还价等问题相同。

信息不对称情况下,低报收入利润、高报成本费用等成为一种常态。大数据、高频率 的报告系统等能部分减轻信息不对称程度,并降低组织内部的协调成本,但这并不能从根本上杜绝企业负责人在目标设定中的自由裁量空间的存在。为此,需要从目标设定的机制、规制设计入手,规避过度讨价还价带来的负面影响,这正是国资委考核办法中的核心机制设计所在。从国务院国资委2019年版的考核办法中,不难归纳其具体的设计思路。

的报告系统等能部分减轻信息不对称程度,并降低组织内部的协调成本,但这并不能从根本上杜绝企业负责人在目标设定中的自由裁量空间的存在。为此,需要从目标设定的机制、规制设计入手,规避过度讨价还价带来的负面影响,这正是国资委考核办法中的核心机制设计所在。从国务院国资委2019年版的考核办法中,不难归纳其具体的设计思路。

(1)目标建议值。考核期初,企业自报考核指标值(如利润总额、EVA),形成目标建议值。

(2)目标值。国资委审核目标建议值,并在与企业充分沟通后,最终确定考核指标的目标值,且以经营业绩责任书的方式确认、固化。

(3)基准值。国资委在审核目标建议值的合理性时,主要依据考核指标的基准值,借此作为目标值的底线要求。在这里,基准值根据企业考核指标上年完成值、前3年完成值的平均值,以及企业的外部因素、行业对标情况综合确定。

(4)考核时的目标分档。国资委将目标值分为一档、二档、三档。一档即“目标值达到历史最好水平”,二档即“目标值不低于基准值”,三档即“目标值低于基准值”。

(5)实际值及考核计分规则。实际值经审计后确认,它将与不同档位目标值进行对比,并按以下规则计分。第一,完成第一档目标值的,得满分,并视目标值先进程度加分奖励;第二,完成第二档目标值的,正常计分;第三,完成第三档目标值的,加分受限,且考核结果不得进入A级。

由于考核办法及计分规则事前已知,企业负责人能够结合外部环境变化及各种不确定因素,并基于已知的基准值这一底线,审慎、能动地自报其建议值,估算得分预期。如果企业负责人判断未来年度经营状况不错,基于“高报目标—超额完成—加计得分”这一计分规则,会自动驱使高报建议值,并预计得高分;相反,如果低报建议值(如“目标值低于基准值”的三档),即使实际值远超目标值,考核得分也不高。如果企业负责人预期未来年度经营状况较差,但为加分奖励机会而盲目高报目标值(且最终的实际值低于目标值),考核时将被降档计分(被企业俗称为“降落伞机制”)。因此,考核时的目标设定及计分规则,作为一种合理的自驱机制,不仅让企业负责人自报目标时“说真话”,减少国资委(股东)与企业(经营者)两者因信息不对称进行“讨价还价”,而且也能在一定程度上激发企业负责人的努力,形成“高目标—高落实”良性循环,达到考核机制的预期效果。由此可见,以目标设定、目标管理为特征的考核制度,是一种自驱式的机制设计。

综上所述,业绩考核制度的核心功能在于如何设计一套良好的规制,以充分激发管理者的自主性。在这一点上,业绩考核制度也可以看成是一种激励制度。

4.业绩考核目标成为企业经营的“指挥棒”

无论年度考核还是任期考核,均采用由国资委主任或者其授权代表与企业主要负责人签订经营业绩责任书的方式进行。在这里,经营业绩责任书中的业绩考核目标事实上已成为企业负责人组织战略、经营、管理的“指挥棒”。从国资委角度,国资委在多个场合不断强调这种“指挥棒”作用。如,2019年新考核办法发布时,国务院国资委对该文件的解读是:考核“指挥棒”指向高质量发展 。从企业负责人角度来看,由于业绩考核结果与其个人薪酬与职务升迁、企业工资总额预算等直接挂钩,因此业绩考核目标备受企业上下关注。

。从企业负责人角度来看,由于业绩考核结果与其个人薪酬与职务升迁、企业工资总额预算等直接挂钩,因此业绩考核目标备受企业上下关注。

业绩考核目标对企业的“指挥棒”作用,主要通过两个层面发挥。(1)集团层面。业绩考核目标成为企业集团匡算、制订年度经营计划,以及投融资安排等的核心依据。(2)下属企业层面。集团整体业绩目标在下属各业务板块、各战略经营单位(SBUs)等层层分解,成为引导各下属企业开展经营活动的工作蓝图。从“指挥棒”作用的具体体现方式来看,目标下达只是第一步,关键是落实。无论集团还是下属经营单位,均以考核指标与目标要求为引导,以对标管理为关键,以动态监控和偏差预警为核心,以数据说话为根本,体现“目标—过程—结果”的高度融合 。

。

就“指挥棒”作用而言,以下基本假设是可预期并有待证实的。(1)考核指标及目标要求越明确、越具指向性,经营“指挥棒”作用越明显;(2)考核指标体系的变化程度越低,越有利于企业负责人建立长期的行为预期、提升管理活动的风险专注度,从而也就越有利于发挥考核的“指挥棒”作用;(3)考核计分规则越稳定,越有利于企业负责人自我预期、自驱管理,从而越有助于发挥经营“指挥棒”的积极作用;(4)企业负责人在企业任职时间越长 ,越有利于企业战略定力的形成、管理经验的有效积累及知识的扩散,从而越有利于发挥“指挥棒”的积极作用。但是,这些不等于说业绩考核目标及其“指挥棒”作用越明显,越有利于企业的高质量发展。

,越有利于企业战略定力的形成、管理经验的有效积累及知识的扩散,从而越有利于发挥“指挥棒”的积极作用。但是,这些不等于说业绩考核目标及其“指挥棒”作用越明显,越有利于企业的高质量发展。

5.“年度+任期”考核组合中,突出年度业绩考核的重要性

国有企业负责人业绩考核制度的另一特征是区分年度考核与三年任期考核,其目的在于通过对两个不同时间段的考核,将短期业绩与长期发展有机结合。但从制度成本和企业负责人在任时间角度看,强化单一的年度考核制度更为合理,原因如下。

(1)考虑考核的制度成本因素。年度考核与任期考核的结合策略至少有三种:一是只考核任期而不考核年度,二是只考核年度而不考核任期,三是年度与任期均考核。可以想象,在第一种策略下,股东相对放权,企业负责人以任期目标为本,并在任期的各年度,保持其自驱式管理。该策略的最大好处在于,既让股东把握了考核导向,也让企业负责人有充分的“管理裁量权”。在第二种策略下,视长期目标为短期年度经营的自然结果,股东可以通过不断调整年度考核指标或权重,引导企业长期发展,并实现长期发展目标。第三种策略则是当前考核制度所采用的,但该策略面临的问题有两个:一是容易产生服从性与应试性,从而不断强化企业负责人的“自我监控力”,却以阻碍管理能力、贬损能动性和创造性为代价 ;二是年度考核指标与任期考核指标之间的逻辑关联性不强,存在“两张皮”现象。因此,上述三种不同的考核策略具有不同的制度成本。从经营上的长期、短期关系看,给定长期目标并强化任期考核的第一种策略,有利于激发企业负责人的管理能力,但对考核指标的设计提出了更高的要求。相应地,联系中国国有企业的经济地位及独特使命,强化年度考核的第二种策略,在理论上更为可行。进一步看,任期(长期)考核目标的实现完全取决于短期(年度)考核目标的完成,它是年度经营结果的自然体现。

;二是年度考核指标与任期考核指标之间的逻辑关联性不强,存在“两张皮”现象。因此,上述三种不同的考核策略具有不同的制度成本。从经营上的长期、短期关系看,给定长期目标并强化任期考核的第一种策略,有利于激发企业负责人的管理能力,但对考核指标的设计提出了更高的要求。相应地,联系中国国有企业的经济地位及独特使命,强化年度考核的第二种策略,在理论上更为可行。进一步看,任期(长期)考核目标的实现完全取决于短期(年度)考核目标的完成,它是年度经营结果的自然体现。

(2)考虑企业负责人在任时间或业绩期间因素。据笔者统计(以2023年7月底为时点),现时98家中央企业在任董事长的平均年龄是59.03岁,在职平均时长是3.25年(只达到“一个任期”)。如前所述,无论年度考核还是任期考核,考核对象主要是针对企业主要负责人的。在这里,国有企业主要负责人的到任、离任等,具有较大的随机性、变动性(国资委对企业主要负责人的任免并没有完全的决定权,尤其是对中管干部),在很多情况下,主要负责人的三年任期没有届满,就可能发生人事变动,因此年度被考核的“人”与任期被考核的“人”,极有可能不是同一个“人”。在任时间的不确定性,使企业负责人更关注年度考核,而不太在意任期考核。

可见,国有企业负责人的任期考核并不必要。从长期制度建设来看,只要条件允许,任期考核完全可以取消 。

。

6.将考核得分、考核等级与薪酬激励计划挂钩

考核结果与企业负责人薪酬激励、员工工资总额预算水平等挂钩,是考核办法有效落地的核心环节。考核办法涵盖考核结果应用这一核心内容(或管理环节),与其说是体现国有企业业绩考核制度的功能拓展,倒不如说是反映国资委制度设计的初衷:以考核促管理、以考核促效益。

从制度合理性角度,国有企业考核结果与薪酬激励如何挂钩,仍然值得分析。

考核办法中,考核结果有两种表现形式:一是考核得分,二是考核等级。企业负责人考核得分的主要依据是财务指标目标值(具体区分为一档、二档、三档等)、指标实际完成情况及考核计分规则等。考核等级是国资委在考核得分的基础上,结合考虑其他因素后对企业经营业绩的综合等级划分(即A、B、C、D四个等级)。可见,考核得分是考核等级确定的基本依据 ,而综合考虑的“其他因素”,包括下述主要调整项。一是企业“经营难度系数”。通常,规模越大的企业其经营难度系数越高,因此结果评级时应基于考核得分,考虑“难度系数”因素。二是其他特殊因素。如,在科技创新方面取得重大成果,承担重大专项任务,在社会参与方面作出突出贡献,等等,在年度业绩考核中给予加分奖励。如果说考核得分是规则导向的“硬得分”,那么考核等级则有某种“软评定”的意味。

,而综合考虑的“其他因素”,包括下述主要调整项。一是企业“经营难度系数”。通常,规模越大的企业其经营难度系数越高,因此结果评级时应基于考核得分,考虑“难度系数”因素。二是其他特殊因素。如,在科技创新方面取得重大成果,承担重大专项任务,在社会参与方面作出突出贡献,等等,在年度业绩考核中给予加分奖励。如果说考核得分是规则导向的“硬得分”,那么考核等级则有某种“软评定”的意味。

考核得分与考核等级不能直接画等号是可以理解的。两者的不同点不仅表现在得分、等级划分等测度标准上,更重要的是体现在考核对象上:考核得分突出了财务指标考核的严肃性,它以企业负责人为考核对象,考核其经济责任履行情况。因此,从这层意义上看,针对企业负责人经济责任的业绩考核,其考核目的更纯粹、考核过程更公正公平、考核得分更实在。相反,考核等级则着眼于企业负责人全方位责任 的履行情况,其等级划分的标准并不统一,考核对象是被考核的企业而不是企业负责人。

的履行情况,其等级划分的标准并不统一,考核对象是被考核的企业而不是企业负责人。

那么,薪酬激励计划 与哪一个考核结果挂钩:考核得分还是考核等级?显然从逻辑上看,负责人个人薪酬激励与考核得分挂钩是最直接的。相反,将个人薪酬激励与考核等级挂钩的制度设计,尽管可操作,但有可能带来不利的制度后果。一是不利于企业负责人经营积极性的调动;二是等级评定存在操作空间,从制度制定角度看有失考核的严肃性、公允性,从制度实施角度看有滋长机会主义的风险。

与哪一个考核结果挂钩:考核得分还是考核等级?显然从逻辑上看,负责人个人薪酬激励与考核得分挂钩是最直接的。相反,将个人薪酬激励与考核等级挂钩的制度设计,尽管可操作,但有可能带来不利的制度后果。一是不利于企业负责人经营积极性的调动;二是等级评定存在操作空间,从制度制定角度看有失考核的严肃性、公允性,从制度实施角度看有滋长机会主义的风险。

(三)回到常识:业绩从来都不是考核出来的

需要重点指出的是,强调业绩责任目标的“指挥棒”作用,不等于强调企业各项经营活动的开展“唯指标而管理”。

1.唯经营(而非考核)出业绩

说到底,企业经营业绩是各项经营活动之所得。企业经营活动是围绕战略、商业模式、研发创新、投融资、具体商业运营及各项管理而构成的组织活动体系。在这里,企业经营活动面对的是充分竞争、高度不确定的外部市场(而不是面对国资委),经营业绩也可以说成是企业应对市场产生的结果。可见,落实董事会职权,放权管理,营造良好及可预期的制度环境,让企业接受市场的直接检验,是企业经营活动开展的根本。

在这里,有两个问题需要引起高度关注。

(1)从业绩考核目标设定看,基准值、目标值的设定尽管具有某种客观基础(如过去3年的实际业绩),但未来不是过去的直接延续,企业成长也不可能永远是“正增长式”的,因此目前考核办法中的目标设定仍存在某种主观性,“鞭打快牛”现象依然存在,难以体现市场波动性及企业自然应对的要求。(2)从指标实现看,如果企业面临不好的外部市场环境,不利于完成业绩目标,则考核指标约束力越强、“指挥棒”作用越明显,就越可能诱导企业为实现业绩指标而进行盈余管理,从而导致资源配置不合理(如无谓并购)、面对困难绕道走(如,主动放弃主业而搞与主业关联性不强的其他产业,致使主业不强、辅业不精,盲目多元化及经营效率低下),并萌发业务做虚、财务造假的强烈动机 。

。

综上,在市场竞争中,没有一家企业的经营业绩是靠考核得到的。或者从根本上说,企业负责人的责任是面对市场时对企业长期可持续发展负责,而不是对考核指标负责。

2.正向激励(含容错)是业绩考核赋能企业发展的重要属性

考核与激励是孪生的。有考核无激励,没有意义;同样,有激励无考核,则徒增成本、制造混乱。考核与激励的相容,体现了管理者责任导向与利益导向的高度统一。终极地看,无论考核还是激励,本质上都是为了赋能公司高效经营与高质量发展。同时也应该看到,考核与激励从来都不应当独立于经营,而应是内嵌于经营活动的一种管理机制、职能行为。或者说,脱离经营层面的考核与激励,要么是纯粹的过度管理,要么沦为为考核、激励而造假,而这些都不是管理活动的应有之义。

为强化考核与激励的赋能作用,需要特别重视影响企业业绩波动的各种因素,区分可控因素与不可控制因素,提高对业绩风险的容忍度并在考核中纳入容错机制,强调积极的正向激励,以激发管理者的主观能动性和管理潜能。

三、国有企业负责人经营业绩考核指标的优化

应该看到,业绩考核背后隐含的基础假定是,企业负责人以追求考核“得高分”为其行为目标。但是,企业负责人业绩考核得分之高低,并不能与企业发展质量之好坏直接画等号。问题的关键在于考核指标设计是否能真正引导企业高质量发展。事实上,国有企业考核办法的多次修改,既是为了顺应不同时期国有企业功能定位、发展导向、管理要求等的变化,更是对不同考核指标及经济后果的总结而进行的持续优化尝试,最终使指标体系更合理、更符合高质量发展要求。

(一)现行业绩考核办法中的指标体系难以引导企业高质量发展

中国经济已由高速增长转向高质量发展。高质量发展是对经济社会发展的总要求,业绩考核制度在企业高质量发展中将发挥重要的制度功能。现行考核办法(2019年版)中商业类企业的基本指标是年度净利润和EVA,且在进行分类考核时,针对不同情形具体采用罗列式的约束性指标(第十五条至第二十二条)。这种制度规定有一定的灵活性,但存在以下不足。(1)基本指标只有净利润、EVA两个,相对单一,且两者属性高度相关,经济含义高度重叠。(2)EVA是否达到引入之初所期望的政策效果 ,仍是一个值得思考甚至存在争议的话题。(3)被罗列的其他指标并没有严格规范,存在某种随意性。(4)基本指标与罗列式的约束性指标之间的内在关系并不明确,进而影响得分测算时的严谨性。

,仍是一个值得思考甚至存在争议的话题。(3)被罗列的其他指标并没有严格规范,存在某种随意性。(4)基本指标与罗列式的约束性指标之间的内在关系并不明确,进而影响得分测算时的严谨性。

显然,这一指标体系难以反映高质量发展对企业的内在要求。

(二)国务院国资委对经营考核指标的修补型优化(2020—2023年)

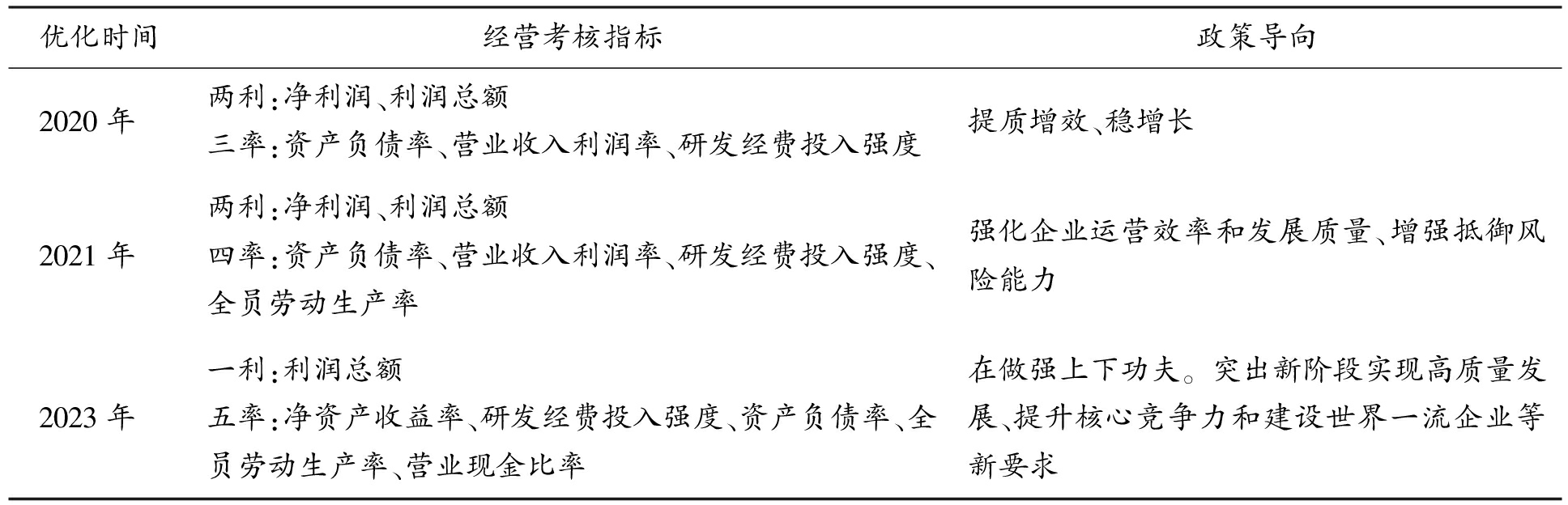

鉴于此,国务院国资委在不改变现行业绩考核办法的情况下,于2020年、2021年、2023年调整了国有企业经营考核指标(见表2),以引导中央企业高质量发展[4],并根据不同年度经济发展态势,对中央企业经营业绩指标提出目标要求。例如:针对2021年“两利四率”,国务院国资委提出2022年中央企业“两增一控三提高”的目标任务;针对2023年“一利五率”,国务院国资委提出2023年中央企业“一增一稳四提升”的发展目标 。

。

表2 国务院国资委2020—2023年的企业经营考核指标调整

优化时间经营考核指标政策导向2020年两利:净利润、利润总额三率:资产负债率、营业收入利润率、研发经费投入强度提质增效、稳增长2021年两利:净利润、利润总额四率:资产负债率、营业收入利润率、研发经费投入强度、全员劳动生产率强化企业运营效率和发展质量、增强抵御风险能力2023年一利:利润总额五率:净资产收益率、研发经费投入强度、资产负债率、全员劳动生产率、营业现金比率在做强上下功夫。突出新阶段实现高质量发展、提升核心竞争力和建设世界一流企业等新要求

应该说,经过修补优化的指标体系,具有更强的引导性。需要说明的是,这些考核指标的调整是针对国有企业经营业绩而言的,但并不属于企业负责人经营业绩考核指标的范畴。因此,这种修补型优化存在以下问题。(1)它不是制度性的,从而不能替代正式的考核规则。鉴于此,合理的方法是根据高质量发展要求,全面梳理现有负责人经营业绩考核办法,并进行修订完善,而不是一年一度地修补。(2)一年一度的修补型优化一旦变成常态操作,则意味着考核导向、规则等都在变化之中(如一年一变),这将不利于企业负责人长期行为的形成,严重影响企业发展战略及经营定力。(3)最基本的,一年一度的修补型优化与考核办法中的基本指标存在矛盾之处。如,考核办法中净利润指标被优化改回为利润总额,同时又增加净资产收益率指标。事实上,这三者所揭示的内在财务逻辑并没有想象的那样复杂,而且其间的指标重叠也没有太多必要。又如,现行考核办法中引入EVA指标的初衷,正是为了避免净资产收益率指标的固有缺陷 ,尽管引入初衷是否合理、引入目的是否真正达到等,仍需深入讨论。

,尽管引入初衷是否合理、引入目的是否真正达到等,仍需深入讨论。

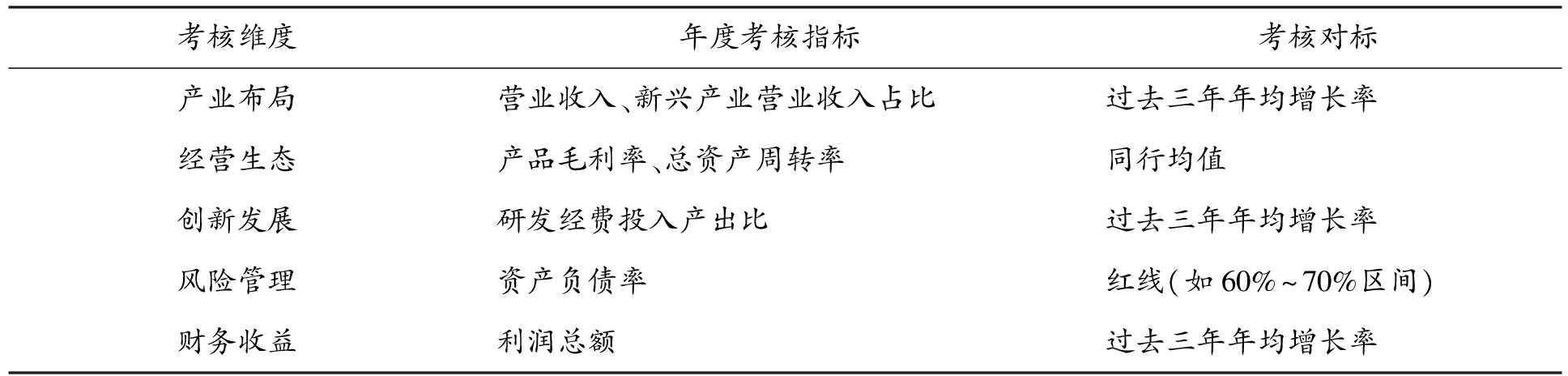

(三)高质量发展下对企业经营业绩考核维度的思考

习近平总书记指出,高质量发展不只是一个经济要求,更是对经济社会发展方方面面的总要求,而且不是一时一事的要求,而是必须长期坚持的要求。在这里,高质量发展不同于增长,如果说增长主要涉及“量”(如增长总量、增长率等),发展则是“质”与“量”的高度统一。其中,“质”直接指向效益、结构。逻辑上,“质”与“量”两者具有很强的互补性,“质”的提升为“量”的增长提供持续动力(没有“质”,“量”将不可持续),“量”的增长为“质”的提升提供重要基础(没有“量”,“质”将无法改变)。

为全面推进企业高质量发展,本文认为,应从“产业布局、经营生态、创新驱动、风险管理、财务收益”五个维度对企业经营业绩进行考核评价。

1.产业布局:高质量发展“量”的基础

企业高质量发展离不开长期战略和产业布局,离不开资源配置及结构优化。

产业布局及结构优化是企业高质量发展的根本。一方面,作为企业发展根基的传统产业,需要向高端化、智能化、绿色化等方面转型升级;另一方面,战略性新兴产业代表着企业发展的未来,需要加大培植力度和资源投入。体现在财务上,需要企业在“固本—创新”中保持各种产业关联、业务结构、资源配置等各方面的平衡。所谓产业关联的平衡,是指要高度重视新兴产业与传统产业之间的关联度,突出主业 和产业链的延伸;所谓业务结构的平衡,是指不因对新兴业务的培植而丧失传统产业对企业整体的固本能力;所谓资源配置的平衡,是指在加大对新兴产业的资源投入时,要基于企业现有的资源、能力,保证投资的优序安排与进度。

和产业链的延伸;所谓业务结构的平衡,是指不因对新兴业务的培植而丧失传统产业对企业整体的固本能力;所谓资源配置的平衡,是指在加大对新兴产业的资源投入时,要基于企业现有的资源、能力,保证投资的优序安排与进度。

尽管产业布局是企业发展的头等大事,但没有收入规模的等量增长也会缺失高质量发展的基础。因此,需要对产业布局及收入规模等进行考核。一方面,要考核传统产业的核心竞争力(如考核营业收入规模及其增长率、营业收入现金率);另一方面,要将战略性新兴产业的成长性纳入考核范围(如考核新兴产业的新增业务收入规模及其增长率)。

2.经营生态:高质量发展的韧性保证

企业总是在相互影响、相互作用的生态系统中成长的[5-10]。显然,企业生态系统的根本属性是共生、共享、共赢,只有维护好这一生态系统,才能保持企业自身的经营韧性和可持续发展。在企业生态系统中,少数企业扮演着产业链的“链长”角色 ,而多数企业则围绕产业链上下游的某一环节,分别从事物料供应、产品生产、分销、物流、数据处理、管理服务等各项具体业务。对产业链上的企业而言,产业链生态本身就是一个经营活动大平台,企业需要服从、服务于该平台[11-12],具体涉及产业集群、供应链、经营稳定性、采购成本及控制、收付款政策与现金流、跨组织管理及效率等一系列问题。

,而多数企业则围绕产业链上下游的某一环节,分别从事物料供应、产品生产、分销、物流、数据处理、管理服务等各项具体业务。对产业链上的企业而言,产业链生态本身就是一个经营活动大平台,企业需要服从、服务于该平台[11-12],具体涉及产业集群、供应链、经营稳定性、采购成本及控制、收付款政策与现金流、跨组织管理及效率等一系列问题。

企业的发展韧性与财务后果既取决于它在该生态中所处的位置(如供应商、分销商、经营服务商)及其影响力(体现为市场地位及谈判能力等),更取决于其自身的商业模式是否契合经营生态系统。在这里,不以破坏商业生态为代价 并具有持续赢利能力的商业模式,才是有效的商业模式。

并具有持续赢利能力的商业模式,才是有效的商业模式。

为此,企业在其生态系统中独特的经营能力和发展韧性,是经营业绩考核的重要内容之一。站在财务指标角度,产品(或服务)毛利率水平、 资金周转能力等,既体现供应链韧性及经营效率,也体现收付账期的生态协调性及经营效率。

3.创新驱动:高质量发展的持续驱动力

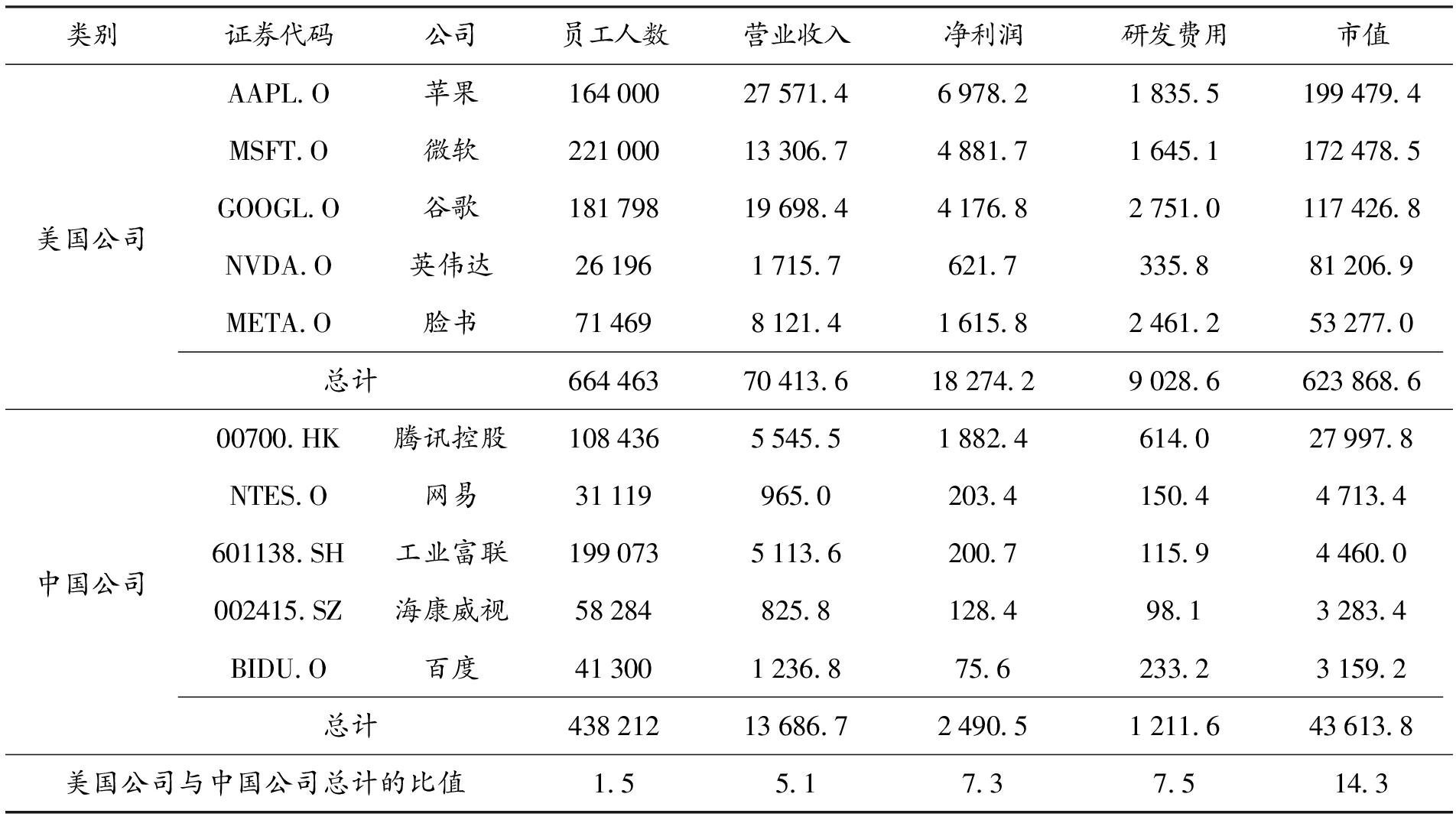

增长是高质量发展的重要基础。企业增长既有外延式的,如投资拉动、并购等,更有内涵式的,如创新驱动增长。从根本上看,创新 是高质量发展的核心。创新内生于企业经营的全过程,大到新产品开发,小到工艺、材料等持续改进及成本控制,最终都体现为企业活力增长及业绩改善。以信息技术行业为例,表3关于中美两国龙头企业的相关数据,能在一定程度上显示研发费用及业绩等的巨大差异。

是高质量发展的核心。创新内生于企业经营的全过程,大到新产品开发,小到工艺、材料等持续改进及成本控制,最终都体现为企业活力增长及业绩改善。以信息技术行业为例,表3关于中美两国龙头企业的相关数据,能在一定程度上显示研发费用及业绩等的巨大差异。

表3 2022年信息技术行业的中美龙头公司对比

类别证券代码公司员工人数营业收入净利润研发费用市值AAPL.O苹果16400027571.46978.21835.5199479.4MSFT.O微软22100013306.74881.71645.1172478.5美国公司GOOGL.O谷歌18179819698.44176.82751.0117426.8NVDA.O英伟达261961715.7621.7335.881206.9META.O脸书714698121.41615.82461.253277.0总计66446370413.618274.29028.6623868.600700.HK腾讯控股1084365545.51882.4614.027997.8NTES.O网易31119965.0203.4150.44713.4中国公司601138.SH工业富联1990735113.6200.7115.94460.0002415.SZ海康威视58284825.8128.498.13283.4BIDU.O百度413001236.875.6233.23159.2总计43821213686.72490.51211.643613.8美国公司与中国公司总计的比值1.55.17.37.514.3

注:数据来源于新财富网站和Wind数据库;营业收入、净利润、研发费用和市值的单位为亿元。

站在经营业绩考核角度,创新既要体现它所带来的规模增长(如新品收入占总收入的比重及其增长率),更要强调投入的有效性,应对比创新投入与创新产出,考核其效果 。另外值得注意的是,保持对下属企业负责人的管理自由度并增加容错机制,是维持创新发展的重要制度环境,也是创新考核中需要考虑的因素。

。另外值得注意的是,保持对下属企业负责人的管理自由度并增加容错机制,是维持创新发展的重要制度环境,也是创新考核中需要考虑的因素。

4.风险管理:高质量发展的财务保障

价值增长是时间的函数。因此,高质量发展要体现企业的持续经营能力,体现内外环境不确定时企业的风险应对能力。可以说,风险管理是企业高质量发展的重要保障。在这里,高质量发展所面临的风险,既包括企业外部的系统风险,如通货膨胀风险、国别风险、重大突发公共卫生事件影响、市场风险、汇率风险等,也包括企业内部风险,如战略风险、投融资风险、业务经营风险、法律风险等。显然,企业内部风险大多与“治理—管理”规则及具体活动相关,包括内部治理环境、经营政策、管理程序及各项控制活动的有效性等。所有潜在风险均有其先兆表征(如杠杆过高),风险暴露后则体现为财务后果(如资产大幅减值、预计负债和成本费用上升)。

财务上的风险应对之策,既可以从机制入手,如量入为出的投融资评价与决策机制,也可以从建立财务缓冲、财务储备入手,如合理持有冗余财务资源。前者是贯穿于战略决策和经营过程的一种风险管理机制,旨在遏制过度投资、低效投资、低效经营等带来的风险,后者则是稳健财务政策所应有的一种资源安排策略(尤其是当企业经营处于逆境之时)。在这里,理论界、实务界对冗余资源的看法主要集中在一点上,即持有冗余资源对企业而言是不是一种“必要的浪费”。以财务资源为例,国外研究表明,财务资源冗余对企业绩效不仅具有积极意义[13-14],而且还有利于组织创新[15]。2023年6月24日,美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道表明,经济下行及美联储不断加息使美国公司违约风险越来越大,债务融资平均成本由过去15年的4%~6%上升到现在的9%~13% 。在这一大背景下,美国苹果公司2023年第一季报数据则显示,该公司现金持有量为1 650亿美元、债务总额为1 110亿美元,净现金持有量

。在这一大背景下,美国苹果公司2023年第一季报数据则显示,该公司现金持有量为1 650亿美元、债务总额为1 110亿美元,净现金持有量 高达540亿美元。

高达540亿美元。

站在业绩考核指标选择的角度,资产负债率是涵盖应对上述风险财务结果的浓缩性指标。尤其是在当下 ,更应强调资产负债率指标的约束作用。

,更应强调资产负债率指标的约束作用。

5.财务收益:高质量发展的价值表现

战略、经营、创新与风险管理等,最终都体现为价值增值。

需要强调的是,财务逻辑上的价值,从来都是“实在性”而非“观念性”的概念。从价值的表现形式看,它直接体现在公司股价、并购交易对价等指标中;从财务估值角度看,无论现金流折现模型,还是市盈率法或是企业价值乘数等其他估值方法,都以“相对成熟的商业模式、周转顺畅的经营活动、可预期的经营利润”等核心因素为支撑 。可见,价值创造的现实基础是企业持续经营期内各期的可预期利润。回归到价值创造的起源,“商业模式—经营能力—利润”三者间的因果链创造并体现了价值。其中,商业模式、经营能力反映了资产使用效率、周转能力,而利润反映了股东长期资本

。可见,价值创造的现实基础是企业持续经营期内各期的可预期利润。回归到价值创造的起源,“商业模式—经营能力—利润”三者间的因果链创造并体现了价值。其中,商业模式、经营能力反映了资产使用效率、周转能力,而利润反映了股东长期资本 投入、公司资产总额等的产出效果。反过来说,任何与经营利润无关的各种“财务技能”(如“市值管理”),都与价值创造之本义无关。在业绩考核上,综合考虑指标的可计量性、可比性、价值相关性

投入、公司资产总额等的产出效果。反过来说,任何与经营利润无关的各种“财务技能”(如“市值管理”),都与价值创造之本义无关。在业绩考核上,综合考虑指标的可计量性、可比性、价值相关性 、真实公允性

、真实公允性 等各因素,利润总额仍然是显现长期价值且体现短期经营收益的全景式财务指标。

等各因素,利润总额仍然是显现长期价值且体现短期经营收益的全景式财务指标。

在这里,需要讨论EVA指标在考核办法中的存废问题。

作为基础性考核指标,它的引入曾被寄予较高的政策期望(如优化资源配置、提高投资效益、创造公司价值)。多年之后,该指标应用的政策效果到底如何,人们不得而知。应该说,关于该主题的财务研究没有得到足够重视。回过头来看,作为考核用的核心指标,EVA并不是没有问题。归纳起来,至少包括以下几点。

(1)理论上看,EVA与公司价值可能存在内在理念与价值冲突 ,提高EVA的短期经营策略有可能会毁损公司的长期价值增值

,提高EVA的短期经营策略有可能会毁损公司的长期价值增值 。

。

(2)对公司而言,在其他条件不变的情况下,只有将真实利润留存于公司并用于有效的再投资,公司才有持续提高价值增值能力的潜质 。显然,这与为提高EVA而减少利润留存的分配理念完全不同。事实上,积极的投融资策略从来都是主张将利润留存再投资于预期增值的项目。

。显然,这与为提高EVA而减少利润留存的分配理念完全不同。事实上,积极的投融资策略从来都是主张将利润留存再投资于预期增值的项目。

(3)无论总部投资规划还是对下属公司投资项目的筛选、排序,EVA导向的考核指标都可能诱导公司减少“投入资本”,因此存在潜在的投资不足、更新改造不足等经济后果。

(4)该指标难以作为可操作性指标(如利润总额、净利润)直接分解、下达到具体企业,用以指导和约束企业日常运营。

(5)由于EVA测算涉及较多调整项,因此制度制订难以形成统一的指标口径、测算规范和合理的参数确定依据,有失考核的客观公允性和考核指标的刚性。

上述论述也想证明一点:从根本上看,没有利润谈不上价值创造,没有利润支撑的市值表现及其增长都是不可持续的。

(四)高质量发展要求下的经营业绩考核指标体系:越简单越好

如前文所述,无论现行业绩考核办法,还是近年来国务院国资委的修补策略,都难以全面反映高质量发展要求。为此,需要统一修订现行的业绩考核办法,并保持指标体系的稳定性、可预期性。本文基于上述逻辑阐述,从高质量发展要求的五个维度,提出经营业绩考核指标体系(见表4),并对现行考核办法再次进行修订完善。

表4 高质量发展下的经营业绩考核指标体系

考核维度年度考核指标考核对标产业布局营业收入、新兴产业营业收入占比过去三年年均增长率经营生态产品毛利率、总资产周转率同行均值创新发展研发经费投入产出比过去三年年均增长率风险管理资产负债率红线(如60%~70%区间)财务收益利润总额过去三年年均增长率

四、结 语

业绩考核是推动中国经济社会运行的重要机制。本文从制度演进、制度分析及制度优化等方面,对独具中国特色的国有企业负责人经营业绩考核制度进行了全面的分析和讨论,基本结论如下。

(1)业绩考核制度并不完全是一项针对企业负责人经营业绩进行评价管理的制度,而是以业绩考核为抓手的国有企业产权管理制度,它融目标管理、过程控制与结果考核于一体,借助考核赋能,促进中国国有企业的高质量发展。(2)随着中国经济从高速增长向高质量发展的转变,要在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展,业绩考核既需要保持制度上的相对稳定性,也需要根据新的要求进行动态优化。为此,本文提出企业高质量发展的“产业布局、经营生态、创新发展、风险管理、财务收益”的五维框架,并认为需要对现行业绩考核办法尤其是考核维度、指标等方面进行进一步的修订完善。(3)为降低制度成本、提高企业负责人的关注度、突出其管理责任,本文建议企业负责人经营业绩考核以年度考核为核心,在条件允许的情况下取消任期考核要求,视任期考核为年度考核结果的正常延伸。(4)最后需要强调的是,经营业绩从来都不是因考核而得来的,而是在企业负责人的带领下通过上下努力实实在在干出来的。因此,强化企业负责人的风险容错与正向激励机制,并赋予企业负责人管理上的自由裁量权,是提高考核制度效果的重要保障。

注 释:

①如无特别指明,包括国务院国资委和地方国资委。

②TSR=[当期分红+(期末股价-期初股价)]/期初股价。相对股东总收益(rTSR)则是基于TSR的对标收益。相关资料表明,采用rTSR考核的美国公司,有60%采用的对标依据是同行业,近40%采用的对标依据是资本市场收益指数。从考核公正性及激励效果看,“相对于同行业”则是更受市场偏爱的标杆。

③最典型的代理投票机构是美国的机构股东服务公司(Institutional Shareholder Services Inc.,简称ISS),它以独立第三方的角色,不仅就股东大会重大议案向委托方(机构投资者)提供投票咨询、建议,而且受托参加股东大会投票行权。自20世纪90年代股东积极主义兴起以来,以ISS为代表的此类服务机构已成为美国资本市场上非常重要的市场治理力量。

④正如前文所分析的,市场导向业绩考核中“市场”并不是虚无的,其背后仍然是各类股东以及各类市场参与者。市场表现既体现为股价,也体现为基于市场但相对于市场整体或细分行业等的相对业绩。

⑤除正常退休外,主要负责人的工作调动有时不可预测。因干部管理权限不同(如,一些干部由各级组织部门来管理,而另一些则由同级国资委来管理),国有企业主要负责人的在任时长并不好预测,这也在某种程度上影响到他们对经营业绩负责的预期意愿和强度。

⑥将考核核心指标由ROE改为EVA,是业绩考核制度的一次重大观念转变。EVA以追求经济利润、公司价值为目标,从而引导国有企业投融资政策的优化与结构调整。在EVA指标测算中,也进行了“中国式”调整处理,即:EVA=税后净营业利润-调整后资本×加权平均资本成本率。其中,税后净营业利润=净利润+(利息支出+研究费用调整项-非经常性收益调整项×50%)×(1-25%);调整后资本=平均所有者权益+平均负债合计-平均无息流动负债-平均在建工程;加权平均资本成本率在竞争性企业统一确定为5.5%。

⑦国务院将其特征概括为:“一个坚持”是指坚持质量第一效益优先,“两个突出”是指突出企业功能定位和突出创新驱动,“四个健全”是指健全目标弹性管理机制、正向激励机制、考核评价机制和考核协同机制。

⑧对企业负责人而言,这是他们普遍面临的“既要—又要”式两难:既要对市场负责,又要对国资委负责。

⑨显然,市场强调短期利润与价值表现,而国资委强调国有企业的特殊属性及多重目标。有时,这两者之间很难统一、调和。

⑩国务院国资委在考核办法(2019年版)第四十九条中,尤其强调考核结果的正向激励:“鼓励探索创新,激发和保护企业家精神。企业实施重大科技创新、发展前瞻性战略性产业等,对经营业绩产生重大影响的,按照‘三个区分开来’原则和有关规定,可在考核上不做负向评价”。这一点非常重要。

在这一点上,非国有企业的业绩考核则显得并不那么“正规”:民营大股东(及其代表)在企业中通常兼任多职,多数情形属于“自己对自己的考核”,因此最终是一种“老板自己说了算”的非正规考核机制。

在这一点上,非国有企业的业绩考核则显得并不那么“正规”:民营大股东(及其代表)在企业中通常兼任多职,多数情形属于“自己对自己的考核”,因此最终是一种“老板自己说了算”的非正规考核机制。

Frimanson等2021年的研究表明,报告频率高低会对被考核者的心理压力产生较大影响,从而影响其行为、业绩。

Frimanson等2021年的研究表明,报告频率高低会对被考核者的心理压力产生较大影响,从而影响其行为、业绩。

资料来源于中国政府网,www.gov.cn/guowuyuan/2019-03/07/content_5371720.htm。

资料来源于中国政府网,www.gov.cn/guowuyuan/2019-03/07/content_5371720.htm。

这与西方组织经济学中的“三脚凳理论”(three-legged stool)这一底层逻辑是高度一致的。

这与西方组织经济学中的“三脚凳理论”(three-legged stool)这一底层逻辑是高度一致的。

尽管考核体系强调年度考核与任期考核,但企业负责人在任时间并不等同于三年考核期。通常情况是,企业负责人尤其是主要负责人因各种原因(升职、交流、退休等)而处于不断流动之中。显然,无论老的离任还是新的到任,国有企业主要负责人总是处于“交替变换”之中,并在某种程度上形成负责人任期长短的自我预期。在这种情形下,考核指标难以成为促成企业追求高质量发展和价值增值的经营“指挥棒”,相反,倒极有可能成为“为考核而考核”的经营“指挥棒”。

尽管考核体系强调年度考核与任期考核,但企业负责人在任时间并不等同于三年考核期。通常情况是,企业负责人尤其是主要负责人因各种原因(升职、交流、退休等)而处于不断流动之中。显然,无论老的离任还是新的到任,国有企业主要负责人总是处于“交替变换”之中,并在某种程度上形成负责人任期长短的自我预期。在这种情形下,考核指标难以成为促成企业追求高质量发展和价值增值的经营“指挥棒”,相反,倒极有可能成为“为考核而考核”的经营“指挥棒”。

中国现行的教育制度及其后果能为此印证。以分数和升学为主要目标的基础教育已经在多数学生心中烙印下“分数代表卓越”的观念,如此一来,学生被训练形成不断地对自己的行为进行自我检查的意识,以至于达到习惯性地进行自我盘问的程度。在一个“效率高但动机低”的学校教育制度体系里,学习对学生而言只是沉重、无趣的任务。多数学生形成追求明确、清晰、标准、确定的学习风格,导致缺少发展批判性、探索性思维的时间,并逐渐耗竭其学术热情。

中国现行的教育制度及其后果能为此印证。以分数和升学为主要目标的基础教育已经在多数学生心中烙印下“分数代表卓越”的观念,如此一来,学生被训练形成不断地对自己的行为进行自我检查的意识,以至于达到习惯性地进行自我盘问的程度。在一个“效率高但动机低”的学校教育制度体系里,学习对学生而言只是沉重、无趣的任务。多数学生形成追求明确、清晰、标准、确定的学习风格,导致缺少发展批判性、探索性思维的时间,并逐渐耗竭其学术热情。

任期考核的初衷是力图避免企业负责人的短期行为主义。但根本上看,企业负责人短期行为主义的诱因是其“任期长短的不确定性”。另外,这里所讲的“条件允许”,主要包括两方面:一是国资监管要到位;二是加强财会监督,尤其是要保持会计政策的一致性和稳健性、外部审计的独立性和有效性、财务决算的真实性和严肃性。比如,对于挂账多年的各种“不良资产”,在审计、决算时需要强化减值测试,保证其测试依据的合理性,此时参与减值测试的各类外部机构的独立性就显得非常重要。

任期考核的初衷是力图避免企业负责人的短期行为主义。但根本上看,企业负责人短期行为主义的诱因是其“任期长短的不确定性”。另外,这里所讲的“条件允许”,主要包括两方面:一是国资监管要到位;二是加强财会监督,尤其是要保持会计政策的一致性和稳健性、外部审计的独立性和有效性、财务决算的真实性和严肃性。比如,对于挂账多年的各种“不良资产”,在审计、决算时需要强化减值测试,保证其测试依据的合理性,此时参与减值测试的各类外部机构的独立性就显得非常重要。

通常,考核得分在考核结果(评级)中所占的权重为60%左右。

通常,考核得分在考核结果(评级)中所占的权重为60%左右。

全方位责任是指基于国有企业背景、企业资源与功能定位等,被赋予的经济责任、政治责任与社会责任。

全方位责任是指基于国有企业背景、企业资源与功能定位等,被赋予的经济责任、政治责任与社会责任。

在考核办法中,薪酬激励计划通常用“薪酬分配方案”一词来表达。企业负责人的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。本文在此讨论的“薪酬激励”主要指绩效年薪。通常,绩效年薪依据不同的考核等级,而确定为基本年薪的一定倍数(如3倍、2倍或1倍)。另外,根据考核办法,任期激励收入根据任期考核结果“在不超企业负责人任期内年薪总水平的30%以内确定”,可见任期激励收入的金额高低,又完全取决于任期内“年薪总水平”。这表明,各年考核等级越高,则绩效年薪越高,且未来任期激励收入同样也越高。

在考核办法中,薪酬激励计划通常用“薪酬分配方案”一词来表达。企业负责人的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。本文在此讨论的“薪酬激励”主要指绩效年薪。通常,绩效年薪依据不同的考核等级,而确定为基本年薪的一定倍数(如3倍、2倍或1倍)。另外,根据考核办法,任期激励收入根据任期考核结果“在不超企业负责人任期内年薪总水平的30%以内确定”,可见任期激励收入的金额高低,又完全取决于任期内“年薪总水平”。这表明,各年考核等级越高,则绩效年薪越高,且未来任期激励收入同样也越高。

应当说,国有企业数据造假、虚假贸易、融资性贸易等问题频频发生,一方面与企业负责人的政绩观扭曲、发展观异化等有关,另一方面与考核机制有关。

应当说,国有企业数据造假、虚假贸易、融资性贸易等问题频频发生,一方面与企业负责人的政绩观扭曲、发展观异化等有关,另一方面与考核机制有关。

对经济增加值(EVA)指标,国务院国资委专门下发了《关于以经济增加值为核心加强中央企业价值管理的指导意见》(国资发综合〔2014〕8号),要求中央企业进一步深化经济增加值的考核,并以此推进优化资源配置,提升以经济增加值为核心的价值管理水平,促进中央企业转型升级,增强核心竞争能力,加快实现做强做优、科学发展。

对经济增加值(EVA)指标,国务院国资委专门下发了《关于以经济增加值为核心加强中央企业价值管理的指导意见》(国资发综合〔2014〕8号),要求中央企业进一步深化经济增加值的考核,并以此推进优化资源配置,提升以经济增加值为核心的价值管理水平,促进中央企业转型升级,增强核心竞争能力,加快实现做强做优、科学发展。

“两增一控三提高”指:利润总额、净利润增速要高于国民经济增速,资产负债率要控制在65%以内,营业收入利润率要再提高0.1个百分点、全员劳动生产率要再提高5%、研发经费投入要进一步提高。“一增一稳四提升”则指:利润总额增速要高于GDP增速,资产负债率总体保持稳定,净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率要实现进一步提升。

“两增一控三提高”指:利润总额、净利润增速要高于国民经济增速,资产负债率要控制在65%以内,营业收入利润率要再提高0.1个百分点、全员劳动生产率要再提高5%、研发经费投入要进一步提高。“一增一稳四提升”则指:利润总额增速要高于GDP增速,资产负债率总体保持稳定,净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率要实现进一步提升。

该指标存在以下固有缺陷。一是分子“净利润”受经营与财务政策、会计准则等多因素的影响,不易准确反映利润本质。二是指标值高低并不能反映企业可持续发展要求及其价值取向。如,在其他因素不变情况下,通过降低分母即可提高该指标值,而相关的财务政策或方法是提高现金分红比率。显然,传统产业或盈利稳定的企业可以这样做,但对投资需求强劲的新兴产业,这并不是一项最好的政策。三是既在业绩考核办法的基本指标中包含EVA的结果展示,在优化的方案中又突出净资产收益率的重要性,在财务逻辑、考核方法上都是前后矛盾的。

该指标存在以下固有缺陷。一是分子“净利润”受经营与财务政策、会计准则等多因素的影响,不易准确反映利润本质。二是指标值高低并不能反映企业可持续发展要求及其价值取向。如,在其他因素不变情况下,通过降低分母即可提高该指标值,而相关的财务政策或方法是提高现金分红比率。显然,传统产业或盈利稳定的企业可以这样做,但对投资需求强劲的新兴产业,这并不是一项最好的政策。三是既在业绩考核办法的基本指标中包含EVA的结果展示,在优化的方案中又突出净资产收益率的重要性,在财务逻辑、考核方法上都是前后矛盾的。

西方学者的经典研究结论表明,集团“有限且相关多元化战略”对企业集团发展意义重大。而且,20世纪90年代中期以来西方企业的实践经验也表明,相关多元化企业在增加、无关多元化企业在大幅减少,且相关多元化与集团整体绩效的关系一直保持稳定。

西方学者的经典研究结论表明,集团“有限且相关多元化战略”对企业集团发展意义重大。而且,20世纪90年代中期以来西方企业的实践经验也表明,相关多元化企业在增加、无关多元化企业在大幅减少,且相关多元化与集团整体绩效的关系一直保持稳定。

在产业链中,链长角色更多地体现为产业链内各项经营活动的半市场协调(如定价策略),并利用其影响力牵引其他链条企业加大投入、提升能力,促进产业转型升级。

在产业链中,链长角色更多地体现为产业链内各项经营活动的半市场协调(如定价策略),并利用其影响力牵引其他链条企业加大投入、提升能力,促进产业转型升级。

良好生态环境意味着产业链的上下游之间不存在“零和博弈”,和谐共生并各自追求“帕累托改进”。相反,不良生态环境则是“你死我活”式或因垄断而压榨式的。

良好生态环境意味着产业链的上下游之间不存在“零和博弈”,和谐共生并各自追求“帕累托改进”。相反,不良生态环境则是“你死我活”式或因垄断而压榨式的。

在这里,创新是广义概念,既包括产品研发,也包括服务、管理等各方面的创新活动。

在这里,创新是广义概念,既包括产品研发,也包括服务、管理等各方面的创新活动。

从业绩考核角度看,集团在考核下属单位经营业绩时,将“研发费用”加回调整为经营利润,只是一种鼓励创新的会计处理方法;同理,从所得税的“研发费用加计政策”角度,它也是一种激励政策。但是,这些会计处理或所得税优惠政策,并不必然意味着创新的有效性。因此根本上,对创新投入的考核要看创新带来的经济后果。

从业绩考核角度看,集团在考核下属单位经营业绩时,将“研发费用”加回调整为经营利润,只是一种鼓励创新的会计处理方法;同理,从所得税的“研发费用加计政策”角度,它也是一种激励政策。但是,这些会计处理或所得税优惠政策,并不必然意味着创新的有效性。因此根本上,对创新投入的考核要看创新带来的经济后果。

资料来源于CNBC,“Corporate Bankruptcies and Defaults are Surging-here’s Why”,https://www.cnbc.com/2023/06/24/high-interest-rates-economic-uncertainty-boost-corporate-defaults.html。

资料来源于CNBC,“Corporate Bankruptcies and Defaults are Surging-here’s Why”,https://www.cnbc.com/2023/06/24/high-interest-rates-economic-uncertainty-boost-corporate-defaults.html。

苹果公司提出一个新词叫“net cash neutral”,可译为“净现金中性”,意指“公司持有现金大体等于公司债务”时的状态,有类似“碳中和”之意。

苹果公司提出一个新词叫“net cash neutral”,可译为“净现金中性”,意指“公司持有现金大体等于公司债务”时的状态,有类似“碳中和”之意。

2023年6月末,全国国有及国有控股企业的资产负债率为64.9%,同比上升0.4个百分点。http://zcgls.mof.gov.cn/qiyeyunxingdongtai/202307/t20230728_3899149.htm。

2023年6月末,全国国有及国有控股企业的资产负债率为64.9%,同比上升0.4个百分点。http://zcgls.mof.gov.cn/qiyeyunxingdongtai/202307/t20230728_3899149.htm。

在当下西方资本市场的估值实践中,人们已经对无实际利润的“成长性”及其高估值,开始保持高度戒心。这在很大程度上表明,投资者对价值的判断将回归到实在的“利润”,而不是过往略显虚幻甚至泡沫化的“成长性”。

在当下西方资本市场的估值实践中,人们已经对无实际利润的“成长性”及其高估值,开始保持高度戒心。这在很大程度上表明,投资者对价值的判断将回归到实在的“利润”,而不是过往略显虚幻甚至泡沫化的“成长性”。

长期资本是指股东投入且长期持有的资本,有时也称为耐心资本(patient money)。长期资本是股东对企业资本投入的一种长期承诺,它不同于资本市场(或二级市场)中快进快出式的短期资本。正是由于股东资本的长期性,产生了股东对资本回报的长期预期,进而增强了股东对企业所需资源长期投入的利益动机。

长期资本是指股东投入且长期持有的资本,有时也称为耐心资本(patient money)。长期资本是股东对企业资本投入的一种长期承诺,它不同于资本市场(或二级市场)中快进快出式的短期资本。正是由于股东资本的长期性,产生了股东对资本回报的长期预期,进而增强了股东对企业所需资源长期投入的利益动机。

理论上,存在着大量的关于利润总额与净利润、利润总额与综合收益、利润总额的分解项(经营利润、可操控收益、应计性非操作收益等)、利润总额与经营现金流、利润总额与经济增加值等之间“价值相关性”议题的讨论。基于不同国情、不同资本市场效率、不同准则体系等,对价值相关性问题的研究有不同的结论。这基本上是一个“开放甚至无结论”的学术问题。对这一问题讨论得越深入,人们发现其学术价值越低。当下,主流学术界也已不再关注这一话题。

理论上,存在着大量的关于利润总额与净利润、利润总额与综合收益、利润总额的分解项(经营利润、可操控收益、应计性非操作收益等)、利润总额与经营现金流、利润总额与经济增加值等之间“价值相关性”议题的讨论。基于不同国情、不同资本市场效率、不同准则体系等,对价值相关性问题的研究有不同的结论。这基本上是一个“开放甚至无结论”的学术问题。对这一问题讨论得越深入,人们发现其学术价值越低。当下,主流学术界也已不再关注这一话题。

在当下的会计概念框架及准则体系中,人们不再讨论会计的稳健性原则。在经济下行时,会计稳健性问题尤其需要引起高度关注。

在当下的会计概念框架及准则体系中,人们不再讨论会计的稳健性原则。在经济下行时,会计稳健性问题尤其需要引起高度关注。

从理论及公式看,EVA=当期净营业利润-加权平均资本成本×上期投入资本。可见,在其他条件不变的情况下,前期资本投入越少,当期的EVA可能越高。但问题是,前期资本投入越少,当期的净营业利润可能也越少,这就存在一个逻辑上的悖论或内在价值冲突。事实上,提高公司价值的根本,不在于投资,而在于预期投资报酬率是否大于资本成本,这才是合理的财务逻辑。

从理论及公式看,EVA=当期净营业利润-加权平均资本成本×上期投入资本。可见,在其他条件不变的情况下,前期资本投入越少,当期的EVA可能越高。但问题是,前期资本投入越少,当期的净营业利润可能也越少,这就存在一个逻辑上的悖论或内在价值冲突。事实上,提高公司价值的根本,不在于投资,而在于预期投资报酬率是否大于资本成本,这才是合理的财务逻辑。

如:以租入资产替代自身投资(或资产购置),在短期内可提高EVA,但长期看,却可能无助于公司价值的长期增长;只要满足投资收益高于资本成本,任何符合公司战略的持续投资,至少从财务价值上看对公司都不会产生伤害。

如:以租入资产替代自身投资(或资产购置),在短期内可提高EVA,但长期看,却可能无助于公司价值的长期增长;只要满足投资收益高于资本成本,任何符合公司战略的持续投资,至少从财务价值上看对公司都不会产生伤害。

在其他条件不变情况下,公司当期的新增利润=前期利润的再投资额(留存)×再投资预期收益率。用公式表示即新增净利润=前期净利润×(1-现金股利支付率)×再投资预期净资产收益率(ROE)。芒格早在2000年伯克希尔·哈撒韦公司股东年会上就此评论道:EVA就是句“废话”,是“中世纪神学”,因为谁都知道考虑资本成本的EVA理念没错,但在指导实践上根本不管用。他认为,将留存下来的钱用来赚更多的钱,才是真正的投资游戏规则。

在其他条件不变情况下,公司当期的新增利润=前期利润的再投资额(留存)×再投资预期收益率。用公式表示即新增净利润=前期净利润×(1-现金股利支付率)×再投资预期净资产收益率(ROE)。芒格早在2000年伯克希尔·哈撒韦公司股东年会上就此评论道:EVA就是句“废话”,是“中世纪神学”,因为谁都知道考虑资本成本的EVA理念没错,但在指导实践上根本不管用。他认为,将留存下来的钱用来赚更多的钱,才是真正的投资游戏规则。

[1]LAZEAR E P, ROSEN S. Rank-order tournaments as optimum labor contracts[J]. Journal of Political Economy, 1981, 89(5): 841-864.

[2]周黎安. 晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J]. 经济研究, 2004(6): 33-40.

[3]周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007(7): 36-50.

[4]贺程. “两利四率”考核“指挥棒”引导央企加快高质量发展[J].国资报告, 2021(1): 1.

[5]MOORE J F. Predators and prey: a new ecology of competition[J]. Harvard Business Review, 1993, 71(3): 75-86.

[6]PIERCE L. Big losses in ecosystem niches: how core firm decisions drive complementary product shakeouts[J]. Strategic Management Journal, 2009, 30(3): 323-347.

[7]ADNER R, KAPOOR R. Value creation in innovation ecosystems: how the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(3): 306-333.

[8]ADNER R, KAPOOR R. Innovation ecosystems and the pace of substitution: re-examining technology S-curves[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(4): 625-648.

[9]KAPOOR R, LEE J M. Coordinating and competing in ecosystems: how organizational forms shape new technology investments[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(3): 274-296.

[10]ADNER R. Ecosystem as structure: an actionable construct for strategy[J]. Journal of Management, 2017, 43(1): 39-58.

[11]ZHU F, IANSITI M. Entry into platform-based markets[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(1): 88-106.

[12]CENNAMO C, SANTALO J. Platform competition: strategic trade-offs in platform markets[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(11): 1331-1350.

[13]VANACKER T, COLLEWAERT V, ZAHRA S A. Slack resources, firm performance, and the institutional context: evidence from privately held European firms[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(6): 1305-1326.

[14]DANIEL F, LOHRKE F T, FORNACIARI C J, et al. Slack resources and firm performance: a meta-analysis[J]. Journal of Business Research, 2004, 57(6): 565-574.

[15]NOHRIA N, GULATI R. Is slack good or bad for innovation? [J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(5): 1245-1264.