一、问题的提出

我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,如何在高质量发展中促进共同富裕,是进入新发展阶段需要正确认识和把握的新的重大理论和实践问题之一。党的二十大报告指出,分配制度是促进共同富裕的基础性制度。一方面,初次分配是构建收入分配格局的基础,是促进共同富裕的重要途径。劳动收入份额反映了劳动者工资性收入在国民收入初次分配中所占的份额,是初次分配的核心指标,提升劳动收入份额是优化收入分配格局的重要内容。另一方面,企业是收入分配的中心环节,企业内部收入差距扩大是加剧我国收入不平等的重要因素之一[1],不仅会影响企业自身的劳动关系,还会妨碍国民经济的稳定发展。因此,研究企业劳动收入份额问题对于促进共同富裕具有重要意义。

企业劳动收入份额是劳动收入份额的微观体现,相较于宏观数据更能体现劳动者异质性和企业异质性,考察企业劳动收入份额有利于对收入分配的微观基础进行深入剖析。关于企业劳动收入份额影响因素的研究主要包括两类:一是企业外部环境的研究,比如资本市场配置效率[2]、税收与社保政策[3-4]、市场竞争[5]等;二是企业内部条件的研究,比如企业融资约束 [6-7]、企业风险[8]、企业数字化转型[9]等。其中,资本市场配置效率的提高既有可能通过激励企业高薪引才提高劳动收入份额,也有可能通过减少“工资侵蚀利润”降低劳动收入份额[2]。而社保征管力度的加大既有可能通过收入效应提高企业劳动收入份额,也有可能通过替代效应降低企业劳动收入份额[4]。通过文献梳理发现,企业劳动收入份额的影响因素较多,且由于作用机制的不同,可能呈现出不同的作用结果。鲜有文献从微观角度探讨数字金融发展对劳动收入份额的影响,包括对二者因果关系的研究不够深入,对相关影响机制的探讨不够充分。数字金融作为数字经济的重要支撑和保障力量,是数字经济的重要组成部分。数字金融发展极大地提高了金融服务可得性,不断影响经济社会发展的各个领域,为收入分配改革提供了新的机遇。近年来,中国数字金融取得了长足发展,这在宏观层面上能够带来创业机会的均等化,弥补偏远贫困地区的金融服务供给缺口,有助于增加弱势群体收入,缩小城乡收入差距[10]。值得思考的是,数字金融是否也能在微观层面发挥积极的收入分配效应?这也是本文尝试回答的问题。

基于已有研究发现:一方面,数字金融发展对企业技术创新具有积极影响[11],但技术进步在通过资本替代劳动实现劳动率提高的同时,也会降低企业劳动收入份额[12];另一方面,数字金融发展能够减轻企业资金约束[13-14],使企业能在不通过降低劳动收入份额的情况下解决外部融资困难[6-7]。同时,企业出于创新动力考虑可能会支付更高薪酬以雇用高人力资本员工,进而提升企业劳动收入份额。鉴于以上两种相反的可能性,本文尝试利用中国沪深A股上市公司微观数据,实证检验数字金融发展对企业劳动收入份额的影响,厘清数字金融发展对企业劳动收入份额的作用路径,这对于数字经济时代我国优化收入分配格局、促进平衡发展、实现共同富裕具有重要意义。

本文可能的边际贡献主要有两个方面。第一,实证检验了数字金融发展对企业劳动收入份额的积极影响。已有文献鲜有研究,本研究为数字金融发展优化企业内部收入分配格局提供了新的经验证据。第二,针对当前文献关于数字金融发展影响企业劳动收入份额的作用机制探讨不充分的情况,本文从数字金融的双重属性出发,拓展了数字金融发展影响企业劳动收入份额的作用机制研究。一方面,检验了数字金融发展对企业的“治理效应”,证实了数字金融通过降低企业信息不对称与缓解融资约束,进而提高企业劳动收入份额的作用机理。另一方面,关注数字金融发展对企业创新的溢出效应,证实了数字金融发展有利于企业技术进步,提高了高技能劳动力比重,与企业融资能力形成“支付动力”与“支付能力”的双重激励,优化了劳动力结构,进而促进企业进一步提高职工劳动收入份额。

二、理论分析与研究假设

数字金融具有双重属性,它不仅是一种“金融服务”,也是一种“技术进步”。就数字金融的技术进步属性来说,一则在“趋优”机制的作用下,人力资本和财力资本等研发要素会向数字技术发达地区流动和配置,通过研发要素跨区域流动与高效集聚提升区域协同创新水平,激发区域内企业的创新动力[15]。移动电话推动了数字经济与实体经济融合发展,将信息通信技术融入经济社会民生各个领域,互联网宽带的普及为互联网发展提供了基础保障,信息基础设施建设无疑是数字金融发展的重要条件。因此,数字金融发展水平的提高能够吸引更多研发要素的聚集,改善资本错配,提升区域创新效率。二则数字金融平台的信息技术应用市场化有助于催生新产业、新业态、新模式。比如电子商务、共享经济等,这种新经济发展趋势的推动也能够提高企业的创新意识,促进企业技术进步。就金融服务属性来说,数字金融发展能够为企业技术进步提供更多的财力支持,主要体现在:一是数字金融发展能够通过提升金融拉动力、缓解信息不对称提高金融服务可得性[16];二是数字金融能够通过提高销售收入、降低管理费用提高企业的盈利水平[17];三是数字金融平台拥有海量信息数据,通过分析这些数据能够更加精准洞悉市场需求,帮助企业制定合理有效的生产计划,减少无效供给和资源浪费,使企业能够将更多人员与资金投入技术研发环节。而技术进步的主要经济学含义之一就是使用资本替代劳动以提高“劳动生产率”,因而技术进步很可能会倒逼企业向资本替代劳动转变,尤其是在当前人口老龄化日益严重和人工智能发展迅速的背景下。如果生产要素流向资本密集型产业,那么劳动收入份额将下降[18-19]。由此可以看出,数字金融发展可能会促使企业采用技术和资本替代劳动,数字金融发展带来的融资便利也可能会促使企业扩大资本投资,提高企业资本收入份额,同时降低劳动收入份额[20]。

然而,数字金融的双重属性也有可能提高企业劳动收入份额。党的二十大报告指出,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。创新活动的开展离不开技术人员。企业为提高创新能力,需要聘用更多高人力资本员工,并支付更多薪酬,最终通过“人力资源升级效应”提高职工劳动收入份额。同时,数字金融对以现金流为代表的内部融资具有替代效应,能够提高企业融资可得性,理论上也能为企业提高职工劳动收入份额提供财力保障,进一步加大了企业“高薪引才”的可能性。另外,数字金融的金融服务属性也能对企业产生积极的“治理效应”。如前文所述,主流观点认为,当企业面临融资约束、流动资金不足时,可能会选择减少劳动力雇用或者降低劳动者薪酬的方式进行内源融资[6-7]。而数字金融发展可以从以下几个方面增强企业融资能力。一是数字金融的技术优势有利于降低信息不对称,有效缓解金融排斥问题[13]。根据融资约束假说,企业与信贷市场存在信息不对称,可能产生逆向选择和道德风险。为了降低这种违约风险,金融机构往往采取信贷配给来解决信贷供不应求的问题,使得部分企业被拒绝给予贷款,从而面临严格的融资约束。而数字金融依托大数据信息化技术,能够缓解信贷市场中的信息不对称,加大外部金融机构对企业风险和信用的把控,提高企业获得信贷融资的可能性。二是数字技术与金融业务的加速融合极大地扩展了金融服务的广度与深度。不仅使得保险、理财等传统金融业务迈向互联网平台,呈现互联网保险、互联网理财等新形式,还创新出第三方支付和货币基金等金融业务,为企业融资提供更多渠道。相比传统金融服务,数字金融凭借数字化技术,解决了金融机构与用户之间的信息不对称问题,通过线上与线下相融合的方式打破了传统金融的地域限制,提高了金融服务效率,降低了企业的融资成本。熊家财等[14]发现,数字金融发展能够通过降低企业融资难度和融资成本提升劳动收入份额;江轩宇、贾婧[21]也指出,企业能够通过债券融资降低财务负担及银行贷款利率,进而提升劳动收入份额。

综上,数字金融不论作为“技术进步”还是作为“金融服务”,都有可能对企业劳动收入份额产生不同的作用。一方面,数字金融发展对企业技术创新有积极作用,融资成本的降低也可能促使企业为提高劳动生产率而加速资本替代劳动要素,从而降低企业劳动收入份额。另一方面,数字金融发展对降低企业信息不对称、缓解企业融资约束具有积极影响,为企业生产与发展提供资金支持,减少企业降低职工薪酬的可能性,有利于企业通过“高薪引才”推动企业技术进步,进而提高企业劳动收入份额。基于以上两类不同的观点,本文提出如下假设。

H1a:数字金融发展将导致企业劳动收入份额下降。

H1b:数字金融发展将促进企业劳动收入份额提升。

三、研究设计

(一)数据来源

为了检验数字金融发展对企业劳动收入份额的影响,本文数据来源:(1)数字金融发展水平采用2011—2020年北京大学数字普惠金融指数,该指数由北京大学数字金融研究中心发布;(2)企业层面为2011—2020年沪深A股上市公司数据,数据来自国泰安(CSMAR)数据库和Wind数据库;(3)城市层面数据主要来自EPS数据平台的中国城市数据库,部分缺失数据来自各城市年度国民经济和社会发展统计公报。本文将上述数据依据地级市和对应年度进行合并,并做了如下处理:一是剔除金融保险类、ST、*ST类上市公司样本,二是剔除职工人数小于100的样本,三是剔除企业劳动收入份额大于1的样本,四是剔除主要变量缺失的样本。此外,为消除极端值对实证分析结果的影响,本文对所有连续变量进行了1%和99%分位点的缩尾处理。

(二)变量定义

1.被解释变量

企业劳动收入份额(LS)。劳动收入份额反映了劳动者工资性收入在国民收入初次分配中所占份额。本文借鉴已有研究[22]的做法,采用上市公司的企业劳动收入份额(LS)来衡量。

2.解释变量

数字金融发展(mmx_DIF)。北京大学数字金融研究中心联合蚂蚁集团研究院编制了一套北京大学数字普惠金融指数,该指数覆盖了中国内地31个省份、337个地级以上城市和约2 800个县域,包括覆盖广度(mmx_breadth)、使用深度(mmx_depth)和数字化程度(mmx_digitization)三个维度。本文采用北京大学数字普惠金融指数来衡量。

3.中介变量

根据前文理论分析,数字金融发展可能通过影响企业信息不对称(ASY)、融资约束(SA)、技术进步(Lnpatent)及高技能劳动力比重(HCR)改变企业劳动收入份额。对此,本文采用中介效应模型检验数字金融发展影响企业劳动收入份额的内在机制。参考已有研究做法,其中,信息不对称程度越大,代表信息不对称程度越严重[23];融资约束主要用指数测度,该指数越大,说明企业面临的资金压力越大[24]。

4.控制变量

首先,本文控制了企业基本特征变量,包括企业规模(Size)、企业年龄(Age)、股权性质(Soe)。企业的基本特征不同,其需要的劳动力数量与结构也有所不同,从而影响企业劳动收入份额。其次,本文控制了公司治理相关变量,包括股权集中度(SC)、资产负债率(Lev)、资本密集度(CI)。企业盈利特征变量,包括资产收益率(Roa)和企业成长性(Growth)。企业治理能力和盈利能力不同,其对于职工薪酬的支付能力就存在差异。再次,由于企业职工薪酬一般由公司经营决策层确定,因此本文控制了企业董事会特征变量,包括两职兼任(Dual)、管理层持股比例(Mshare)、独立董事比例(Indep)。最后,城市层面本文控制了地区经济发展水平(Lnpgdp)、地区产业结构(Industrial)、政府参与度(GE),以进一步捕捉区域经济社会因素对企业劳动收入份额的影响。

各变量具体定义见表1。

表1 变量定义

变量类型变量符号变量名称变量说明被解释变量LS企业劳动收入份额支付给职工以及为职工支付的现金/营业总收入解释变量mmx_DIF数字金融发展经归一化处理后的北京大学数字普惠金融指数ASY信息不对称通过个股日频交易的非流动比率进行测算中介变量SA融资约束SA=-0.737Size+0.043Size2-0.04AgeLnpatent技术进步企业获得专利数量的自然对数HCR高技能劳动力比重本科及以上学历员工数量/总员工数量Size企业规模企业总资产(单位为百万元)的自然对数Age企业年龄观测年度-成立年度Soe股权性质国有企业取值为1,否则为0SC股权集中度公司前十大股东持股比例Lev资产负债率总负债/总资产CI资本密集度总资产/营业收入控制变量Roa资产收益率净利润/总资产Growth企业成长性(当期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入×100%Dual两职兼任董事长同时兼任总经理时,取值为1,否则为0Mshare管理层持股比例管理层持股数/总股数Indep独立董事比例独立董事人数/董事会人数Lnpgdp地区经济发展水平地级市人均GDP的自然对数Industrial地区产业结构地级市第三产业增加值/第二产业增加值GE政府参与度地级市财政支出/GDP

(三)模型构建

基于理论分析,本文设定如下基本模型检验数字金融发展对企业劳动收入份额的影响:

LSi,t=α0+α1DIFi,t+A′Controlsi,t+λt+μj+εi,t

(1)

其中,LS为企业劳动收入份额,DIF为数字金融发展水平,Controls为一系列控制变量,i代表企业,t代表年度,ε为随机扰动项。本文还控制了时间固定效应λt和行业固定效应μj。

同时,为检验数字金融发展对企业劳动收入份额的作用路径,本文在模型(1)的基础上,构建如下中介效应模型。

Medi,t=β0+β1DIFi,t+B′Controlsi,t+

λt+μj+εi,t

(2)

LSi,t=γ0+γ1DIFi,t+γ2Medi,t+

B′Controlsi,t+λt+μj+εi,t

(3)

其中,Med代表中介变量,分别为信息不对称(ASY)、融资约束(SA)、技术进步(Lnpatent)与高技能劳动力比重(HCR),其余变量定义均与模型(1)一致。如果β1和γ2系数均显著,但γ1系数不显著,说明中介变量在数字金融发展影响企业劳动收入份额方面表现为完全中介效应;若β1、γ1和γ2均显著,且β1、γ2和γ1同号,则说明中介变量表现为部分中介效应;若β1、γ2和γ1异号,则说明中介变量表现为遮掩效应。

此外,本文还构建了模型(4),以考察数字金融发展提高企业劳动收入份额的横截性差异,这不仅有助于间接验证本文理论机制的合理性,而且可为制定精细化的政策建议提供经验基础。

LSi,t=θ0+θ1DIFi,t+θ2DIFi,tDummyi,t+

θ3Dummyi,t+C′Controlsi,t+λt+μj+εi,t

(4)

其中,Dummy为异质性分析虚拟变量,包括企业规模虚拟变量、股权性质虚拟变量、要素密集度虚拟变量和地区传统金融发展水平虚拟变量,其余变量定义均与模型(1)一致。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计分析

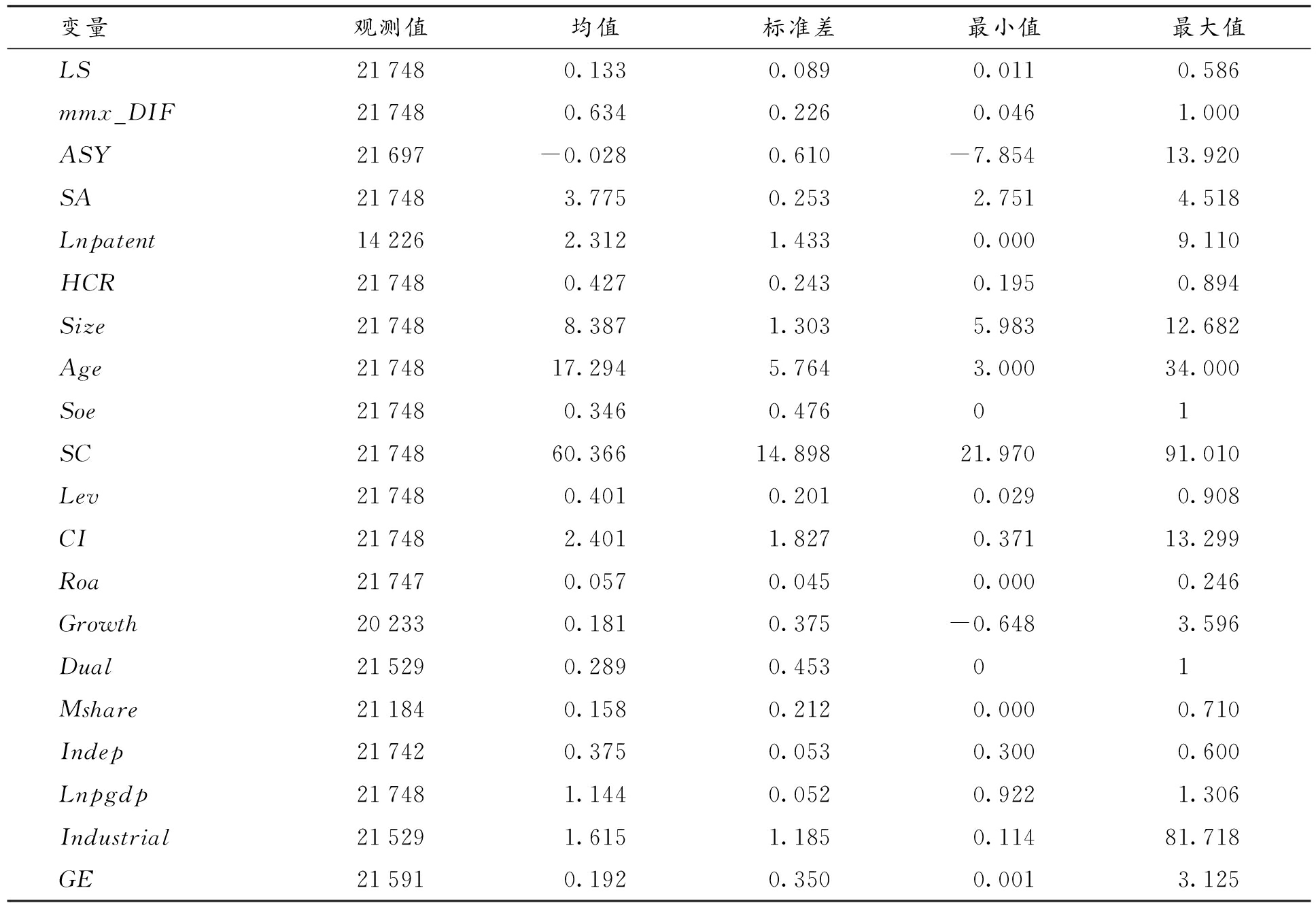

主要变量的描述性统计结果见表2。可以看出,沪深A股上市公司劳动收入份额均值为0.133,标准差为0.089,最小值为0.011,最大值为0.586,说明样本企业之间的劳动收入份额存在较大差异。从数字金融发展来看,我国城市数字金融发展的均值为0.634,标准差为0.226,最大值与最小值之间相差接近21倍,说明城市之间的数字金融发展水平并不均衡,部分地区的数字金融发展水平有待提高。

表2 主要变量的描述性统计结果

变量观测值均值标准差最小值最大值LS217480.1330.0890.0110.586mmx_DIF217480.6340.2260.0461.000ASY21697-0.0280.610-7.85413.920SA217483.7750.2532.7514.518Lnpatent142262.3121.4330.0009.110HCR217480.4270.2430.1950.894Size217488.3871.3035.98312.682Age2174817.2945.7643.00034.000Soe217480.3460.47601SC2174860.36614.89821.97091.010Lev217480.4010.2010.0290.908CI217482.4011.8270.37113.299Roa217470.0570.0450.0000.246Growth202330.1810.375-0.6483.596Dual215290.2890.45301Mshare211840.1580.2120.0000.710Indep217420.3750.0530.3000.600Lnpgdp217481.1440.0520.9221.306Industrial215291.6151.1850.11481.718GE215910.1920.3500.0013.125

(二)基准回归结果分析

本文通过模型(1)检验数字金融发展对企业劳动收入份额的影响,回归结果如表3列(1)所示。mmx_DIF在1%的水平下显著且系数为正,说明地区数字金融发展水平的提高显著提高了企业劳动收入份额,对缩小收入分配差距、促进经济持续发展具有积极意义,从而验证了本文提出的H1b。控制变量中,Soe、SC、CI显著且系数为正,说明股权集中度和资本密集度越高的企业,劳动收入份额越高,且国有企业相较非国有企业的劳动收入份额更高;而Size、Lev、Roa、Growth显著且系数为负,说明企业规模、资产负债率、资产收益率以及企业成长性越高的企业,其劳动收入份额越少,可能是因为存在资本侵占劳动利益的现象。

表3 数字金融发展影响企业劳动收入份额的基准回归结果

(1)(2)(3)(4)mmx_DIF0.125***(0.0277)mmx_breadth0.130***(0.0241)mmx_depth0.028(0.0202)mmx_digitization0.104***(0.0243)Size-0.015***-0.015***-0.015***-0.015***(0.0012)(0.0012)(0.0012)(0.0012)Age0.0000.0000.0000.000(0.0002)(0.0002)(0.0002)(0.0002)Soe0.013***0.013***0.013***0.012***(0.0030)(0.0030)(0.0030)(0.0030)SC0.000***0.000***0.000***0.000***(0.0001)(0.0001)(0.0001)(0.0001)Lev-0.052***-0.053***-0.051***-0.051***(0.0084)(0.0084)(0.0084)(0.0083)CI0.012***0.012***0.012***0.012***(0.0009)(0.0009)(0.0010)(0.0009)Roa-0.056**-0.055**-0.053**-0.052**(0.0253)(0.0253)(0.0253)(0.0254)Growth-0.018***-0.018***-0.018***-0.018***(0.0018)(0.0018)(0.0018)(0.0018)Dual0.0030.0040.0040.004(0.0023)(0.0023)(0.0023)(0.0023)

续表3

(1)(2)(3)(4)Mshare-0.005-0.005-0.004-0.004(0.0067)(0.0067)(0.0068)(0.0068)Indep-0.011-0.012-0.010-0.011(0.0202)(0.0202)(0.0203)(0.0203)Lnpgdp-0.033-0.067*0.070**0.082***(0.0362)(0.0363)(0.0300)(0.0258)Industrial0.0010.0010.0020.002(0.0011)(0.0011)(0.0012)(0.0012)GE0.0010.0010.0020.003(0.0017)(0.0017)(0.0018)(0.0018)行业和年份固定效应是是是是常数项0.198***0.229***0.142***0.103***(0.0332)(0.0338)(0.0315)(0.0307)观测值19284192841928419284R20.36480.36470.36170.3614

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

另外,本文在研究数字金融发展对企业劳动收入份额的总体效应基础上,分别将数字金融的覆盖广度(mmx_breadth)、使用深度(mmx_depth)和数字化程度(mmx_digitization)三大维度(均经归一化处理)作为核心解释变量,考察了数字金融发展对企业劳动收入份额的结构性效应,回归结果如表3列(2)~列(4)所示。可以看出,在数字金融的不同维度中,数字金融覆盖广度(mmx_breadth)对于企业劳动收入份额的提升作用最大,数字化程度(mmx_digitization)次之。可能是由于数字金融覆盖广度主要基于账户覆盖率进行测量,数字化程度则描述了数字金融的实际借贷成本,而便利性和成本是影响企业选择融资方式的重要因素。一方面电子账户覆盖率的提升打破了传统金融服务的时空限制,另一方面数字化程度的加深能够有效提高金融服务效率,降低融资成本,减轻企业资金压力进而提高企业劳动收入份额[14]。

(三)机制分析

当前,数字化转型已成为各行各业的共同目标,大数据、云计算、人工智能等新兴技术不断赋能实体经济,特别是近几年受新型冠状病毒感染的影响,银行等传统金融机构更是加快了数字化转型的步伐。如理论分析部分所述,数字金融作为数字技术与传统金融服务融合的产物,一方面能够缓解企业信息不对称问题,提高企业规避风险的能力,降低企业融资成本,缓解企业融资约束;另一方面能够促进企业技术进步与劳动力结构升级,在提升创新能力过程中通过高薪引才提高企业劳动收入份额。对此,本文采用中介效应三步法检验了数字金融发展影响企业劳动收入份额的作用机制。

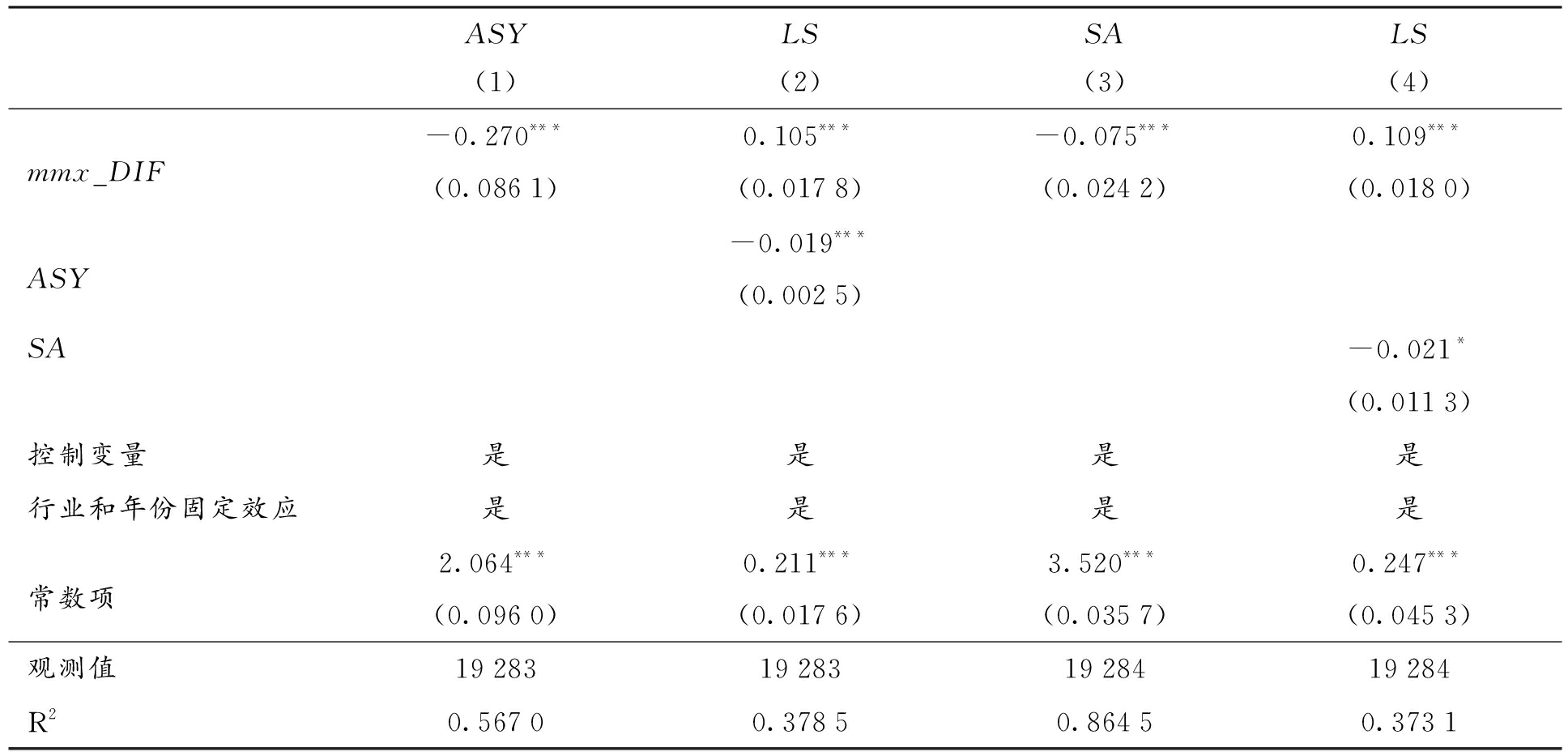

1.信息不对称和融资约束的中介效应分析

表4展示了信息不对称和融资约束的中介效应回归结果。由列(1)和列(3)可以看出,数字金融发展(mmx_DIF)在1%的水平下显著且系数为负,说明数字金融发展显著降低了企业信息不对称与融资约束程度。由列(2)和列(4)可以看出,ASY和SA在1%和10%的水平下显著且系数为负,说明信息不对称与融资约束对企业劳动收入份额具有显著的抑制作用。同时,在数字金融发展对企业劳动收入份额的影响中加入中介变量后,数字金融发展(mmx_DIF)仍在1%的水平下显著且系数为正,即β1、γ2与γ1同号,说明信息不对称与融资约束在数字金融发展提高企业劳动收入份额中具有部分中介效应,与预期结果一致。

表4 信息不对称和融资约束的中介效应回归结果

ASY(1)LS(2)SA(3)LS(4)mmx_DIF-0.270***0.105***-0.075***0.109***(0.0861)(0.0178)(0.0242)(0.0180)ASY-0.019***(0.0025)SA-0.021*(0.0113)控制变量是是是是行业和年份固定效应是是是是常数项2.064***0.211***3.520***0.247***(0.0960)(0.0176)(0.0357)(0.0453)观测值19283192831928419284R20.56700.37850.86450.3731

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

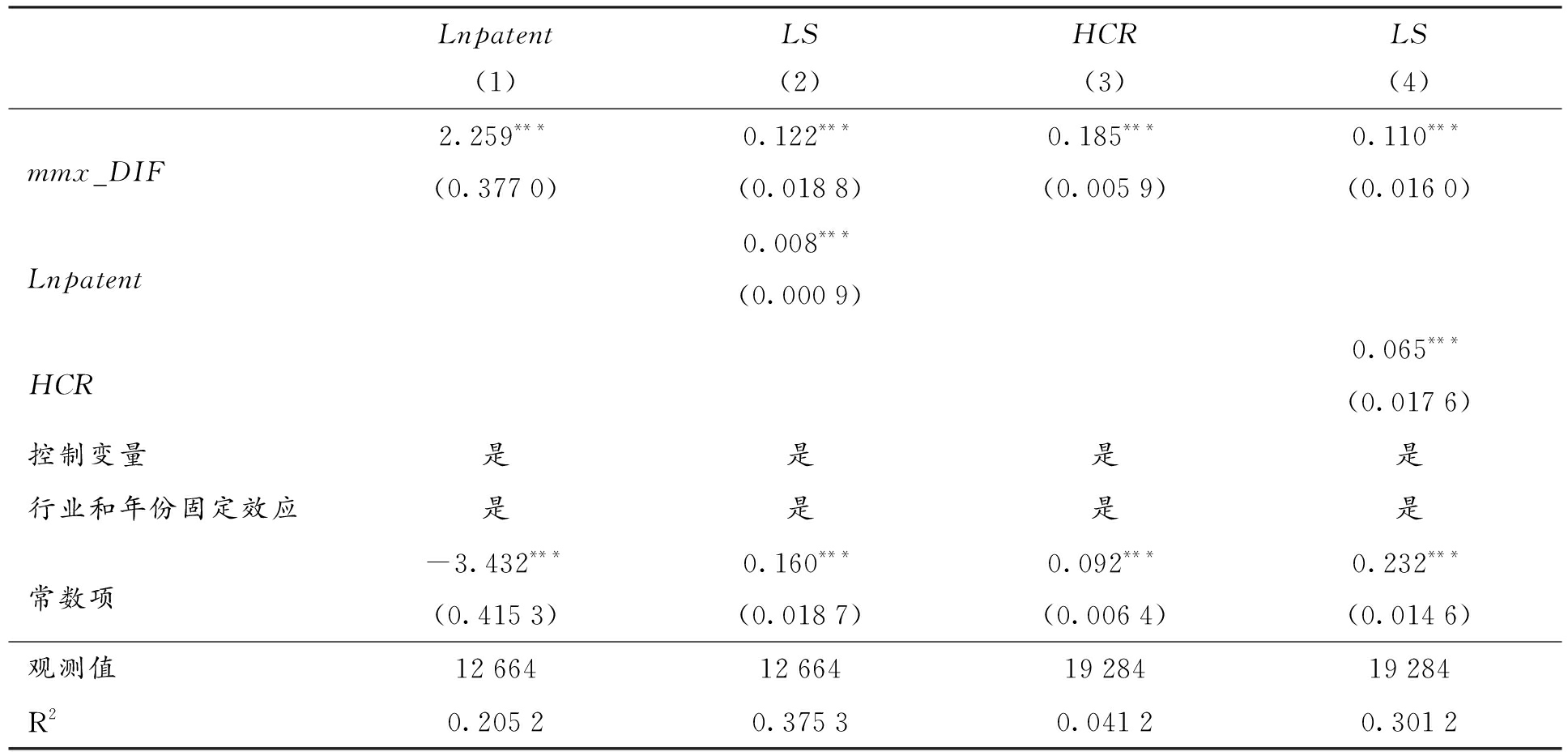

2.技术进步与高技能劳动力比重的中介效应分析

直觉上企业创新能力的提高既有可能提高劳动收入份额也有可能降低劳动收入份额,但不难发现,企业基于技术进步优化人力资本结构能为这一问题的解释提供有力支持。党的十八大以来,创新驱动成为中国发展的核心战略之一,数字金融发展依托自身人工智能技术、智慧应用场景等优势能够激发企业创新意识,促进企业创新发展,从而提高企业对高技能劳动力的需求,促使企业提高劳动收入份额以吸引更多高技能人才[25]。基于高薪引才的理论逻辑,本文通过考察技术进步与高技能劳动力比重的中介效应,进一步厘清数字金融发展提升企业劳动收入份额的作用路径,回归结果见表5。可以看出,数字金融发展显著促进了企业技术进步与人力资源升级,在加入中介变量技术进步与高技能劳动力比重后,数字金融发展对企业劳动收入份额的提升作用依然显著,即技术进步与高技能劳动力比重具有部分中介效应。

表5 技术进步与高技能劳动力比重的中介效应回归结果

Lnpatent(1)LS(2)HCR(3)LS(4)mmx_DIF2.259***0.122***0.185***0.110***(0.3770)(0.0188)(0.0059)(0.0160)Lnpatent0.008***(0.0009)HCR0.065***(0.0176)控制变量是是是是行业和年份固定效应是是是是常数项-3.432***0.160***0.092***0.232***(0.4153)(0.0187)(0.0064)(0.0146)观测值12664126641928419284R20.20520.37530.04120.3012

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

综合以上机制检验结果,本文认为,数字金融发展在降低企业信息不对称和融资约束的同时,带动了企业技术进步与高技能劳动力比重的提升,促使企业通过高薪酬吸纳人才提高了企业劳动收入份额。这意味着数字金融的发展在缓解企业资金压力和促进技术进步的情境下,基于支付能力和支付动机的双重激励对企业劳动收入份额产生显著的正向影响。以上检验结果均与本文的理论分析相符,同时也解释了前文研究中H1a不成立的原因。

(四)稳健性检验

1.内生性讨论

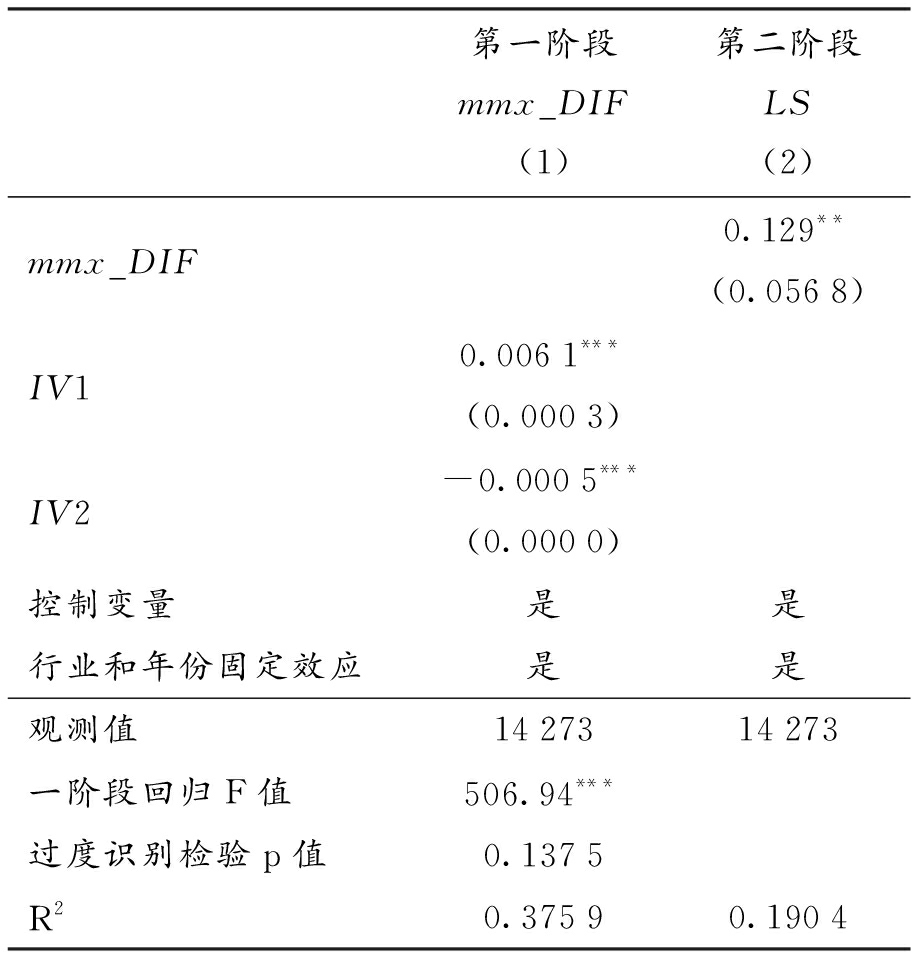

在基准回归模型中,即便本文加入了一系列控制变量,模型依旧可能存在因时间推移、不可观测的遗漏变量等引起的内生性问题。为此,本文采用工具变量法做进一步的检验。数字金融的发展依赖数字技术的进步,而信息基础设施建设是支撑数字金融发展的重要保障。由于数字金融发展是随年份变化的变量,在参考已有研究做法的基础上[26-27],本文采用我国各城市1984年人均邮电业务量(经归一化处理)与上一年度全国互联网用户数均值(单位为百万)的交互项(IV1)、各城市到杭州的球面距离(经归一化处理)与数字金融发展水平全国均值(除本市外)的交互项(IV2),上述两个变量作为数字金融发展的工具变量。一方面,数字金融发展离不开信息基础设施的完善,而我国互联网发展始于固定电话的普及,并且邮局是铺设固定电话电缆的执行部门,因此邮电业务量较高的地区具有更发达的信息化建设条件。另一方面,杭州作为数字金融发展中心,其数字金融发展水平处于领先位置,由中国互联网金融协会和世界银行共同支持建设的全球数字金融中心于2019年落户杭州,更是提高了杭州在全球数字金融领域中的影响力。因此可以预期,距离杭州越近的城市,其数字金融发展的程度越高。再者,历史信息基础条件几乎不会对当前企业劳动收入份额产生影响,企业也几乎不会因为其所在城市至杭州的距离改变薪资决策,因而IV1、IV2满足工具变量的排他性要求。表6报告了使用两阶段最小二乘法的回归结果。

表6 工具变量法回归结果

第一阶段mmx_DIF(1)第二阶段LS(2)mmx_DIF0.129**(0.0568)IV10.0061***(0.0003)IV2-0.0005***(0.0000)控制变量是是行业和年份固定效应是是观测值1427314273一阶段回归F值506.94***过度识别检验p值0.1375R20.37590.1904

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

就第一阶段回归结果来看,IV1在1%的水平下显著且系数为正,意味着信息基础设施越发达的城市数字金融发展水平越高;IV2在1%的水平下显著且系数为负,意味着距离数字金融发展中心(杭州)越远的城市数字金融发展水平越低,符合预期。另外,一阶段回归F值为506.94,远大于10%偏误水平下的临界值16.38,排除了弱工具变量问题,且过度识别检验的p值为0.137 5,大于0.1,即不拒绝工具变量外生的原假设。第二阶段回归结果表明,在使用工具变量法处理了内生性问题后,数字金融发展依然显著提高了企业劳动收入份额,证实了基准回归结果的稳健性。

2.其他稳健性检验

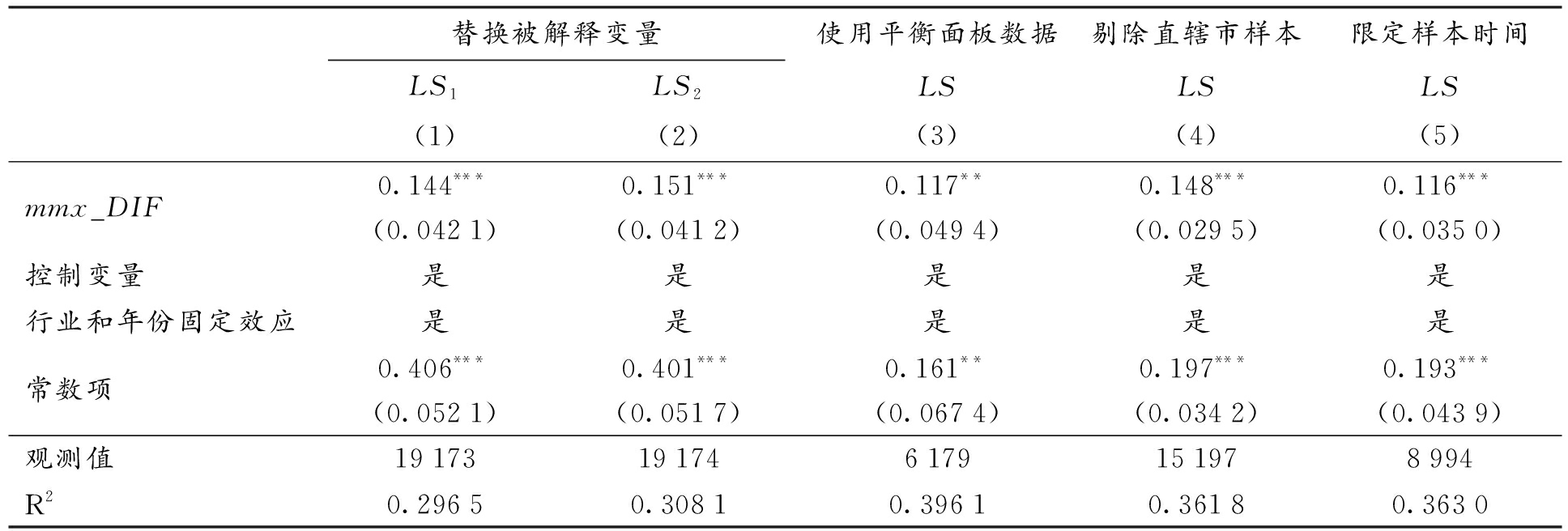

此外,本文还做了如下稳健性检验。一是为了避免单一度量指标可能存在的度量偏差问题,借鉴已有研究[22]的做法,更换企业劳动收入份额衡量方法。一方面,以劳动者报酬占劳动者报酬与资本收入之和的比例(LS)衡量企业劳动收入份额,其中以支付给职工以及为职工支付的现金衡量劳动者报酬,以主营业务利润与固定资产折旧之和衡量资本收入,进而计算得出LS1;另一方面,用“支付给职工以及为职工支付的现金/(营业收入-营业成本+支付给职工以及为职工支付的现金+固定资产折旧)”来测算LS2。本文分别以LS1和LS2为被解释变量重新进行回归,回归结果如表7列(1)和列(2)所示。二是为了排除企业进入和退出对估计结果的影响,仅使用平衡面板数据对模型(1)重新进行回归,回归结果见表7列(3)。三是考虑到北京、天津、上海和重庆四个直辖市,相对其他城市具有更大的发展优势,本文参考唐松等[11]的研究,剔除了位于四个直辖市的子样本后重新进行回归,回归结果见表7列(4)。四是将样本时间限定在2016—2019年,以排除2015年股灾与2020年新型冠状病毒感染所造成的影响,回归结果见表7列(5)。上述所有稳健性检验结果均显示,mmx_DIF依然显著且系数为正,再次证明了本文基准回归结果具有稳健性。

表7 稳健性检验结果

替换被解释变量使用平衡面板数据剔除直辖市样本限定样本时间LS1(1)LS2(2)LS(3)LS(4)LS(5)mmx_DIF0.144***0.151***0.117**0.148***0.116***(0.0421)(0.0412)(0.0494)(0.0295)(0.0350)控制变量是是是是是行业和年份固定效应是是是是是常数项0.406***0.401***0.161**0.197***0.193***(0.0521)(0.0517)(0.0674)(0.0342)(0.0439)观测值19173191746179151978994R20.29650.30810.39610.36180.3630

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

(五)异质性分析

1.基于企业规模的异质性分析

在上述研究中,本文验证了数字金融发展通过降低企业信息不对称与融资约束、促进企业技术进步与劳动力结构升级进而提高了企业劳动收入份额。对于不同特征的企业,上述效果可能存在差异。一般而言,中小型企业的公司体系、财务管理制度等相比大型企业来说并不完善,可能在信贷市场存在更严重的信息不对称,而外部融资机构更愿意选择向信用风险低的大型企业提供融资。因而有理由相信,企业规模越小,可能面临的融资约束程度越大,进而受数字金融发展的影响更明显。为检验数字金融发展对不同规模企业劳动收入份额的影响,本文基于模型(4),利用企业规模中位数将样本企业分为较大规模和较小规模两类,并设置企业规模的虚拟变量SIZE,较大规模企业取值为1,较小规模企业取值为0,区分企业规模的异质性分析结果见表8列(1)。列(1)结果显示,交互项mmx_DIF×SIZE显著且系数为负,说明较小规模企业,劳动收入份额受数字金融发展影响程度更大,与前述分析一致。

表8 异质性检验结果

(1)(2)(3)(4)mmx_DIF0.145***0.136***0.111***0.120***(0.0279)(0.0277)(0.0268)(0.0278)mmx_DIF×SIZE-0.037***(0.0068)mmx_DIF×SOE-0.046***(0.0059)mmx_DIF×factor-0.034***(0.0058)mmx_DIF×finance0.008**(0.0038)控制变量是是是是行业和年份固定效应是是是是常数项0.181***0.182***0.195***0.202***(0.0332)(0.0329)(0.0314)(0.0333)观测值19284192841928419284R20.37540.37620.41460.3733

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

2.基于股权性质的异质性分析

股权性质不同企业面临的融资约束也存在差异,国有企业存在的融资约束往往小于民营企业[28]。一方面,由于民营企业内部监管制度相对不完善,对信贷机构来说更具风险性,使得民营企业在融资上处于劣势;另一方面,民营企业相对国有企业存在更严重的信息不对称,增加了企业的融资成本。以上都会造成民营企业面临更大的融资约束。根据数字金融的融资约束缓解效应,本文推测民营企业劳动收入份额受影响程度更高,并设置股权性质虚拟变量SOE,国有企业取值为1,民营企业取值为0,以此检验数字金融发展对不同股权性质企业劳动收入份额的影响。由表8列(2)可以看出,数字金融发展与企业股权性质的交互项显著且系数为负,说明数字金融发展对民营企业劳动收入份额的正向提升作用更加强烈,与预期结果一致。

3.基于要素密集度的异质性分析

康志勇[29]认为,融资约束对资本密集型企业和劳动密集型企业的研发活动均会产生抑制作用,但资本密集型企业更容易满足银行贷款所需的抵押担保要求,因此融资约束对其研发的抑制效应也较弱。而且无论研发企业的数量还是研发企业的强度,非国有以及劳动密集型企业都优于国有及资本密集型企业。因此,相对于资本密集型企业,数字金融发展更有利于通过缓解企业融资约束和促进企业技术进步驱动劳动密集型企业劳动收入份额的提升。基于以上分析,本文以不同类型要素密集度企业的人均资本为依据生成要素密集度虚拟变量factor,检验数字金融发展对不同类型要素密集度企业劳动收入份额的影响。当企业人均资本大于全部企业样本均值时,企业为资本密集型企业,factor取值为1;否则为劳动密集型企业,factor取值为0。回归结果见表8列(3)。列(3)结果显示,交互项显著且系数为负,意味着相较于资本密集型企业,数字金融发展对劳动密集型企业的正向影响相对更大。

4.基于金融发展水平的异质性分析

数字金融的发展既离不开数字科技的支持,也少不了金融体制的环境影响。王喆等[30]发现,金融发展越充分,越有助于促进数字金融发展。对于金融发展水平较高的地区,其较完善的金融基础设施有助于加快金融机构数字化转型升级,其良好的金融环境、多层次和多元化的金融中介机构为数字金融发展提供了坚实的基础。从而可以预期,数字金融在金融发展水平较高的地区发展更迅速,相对于金融发展水平较低的地区,数字金融发展可能对于金融环境更完善、金融发展水平更高地区劳动收入份额的提升作用更大。基于此,本文采用各省份金融机构年末贷款余额与GDP的比值来衡量地区金融发展水平。当企业所属省份的金融发展水平大于全部省份样本的中位数时,finance取值为1,否则取值为0,回归结果见表8列(4)。列(4)结果显示,在金融发展水平高的地区,数字金融发展对企业劳动收入份额的提升作用更大。

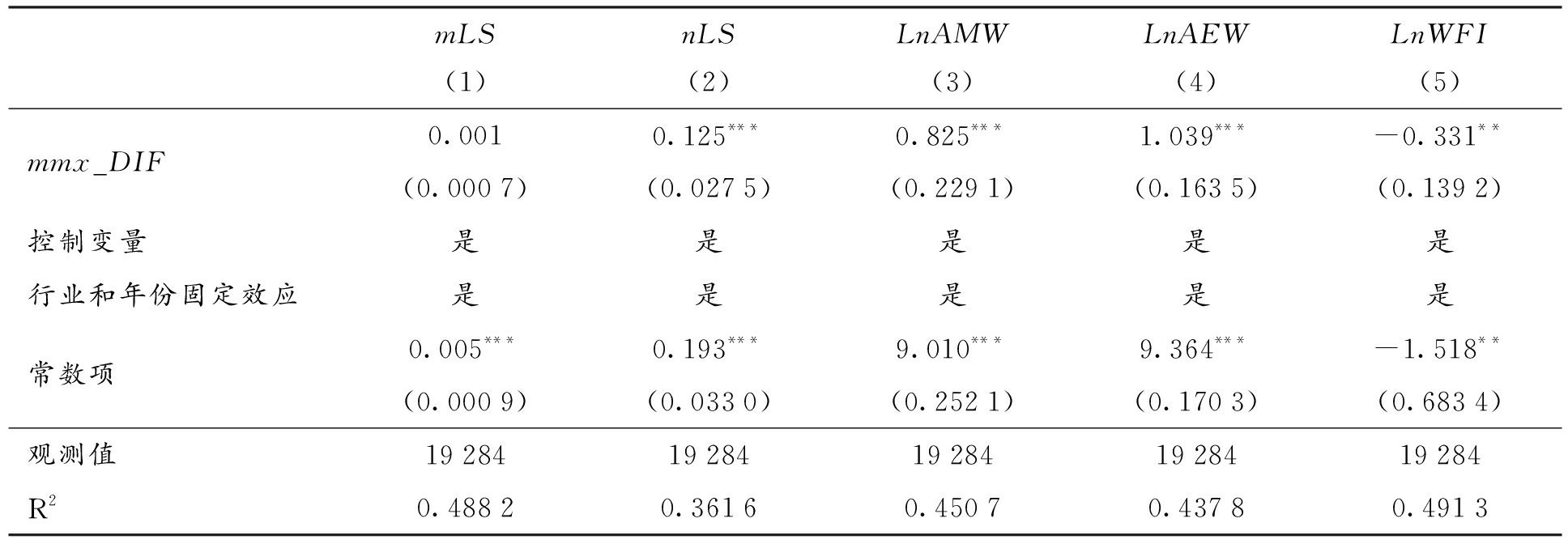

五、进一步研究

前文已经证实了数字金融发展能够提高劳动收入份额,但对于管理层职工劳动收入份额与普通职工劳动收入份额的影响是否存在差异?若数字金融发展对于管理层职工劳动收入份额的提升作用更大,是不是扩大了贫富差距?对此,本文进一步分析了数字金融发展与企业内部收入差距的关系。借鉴王雄元、黄玉菁[22]的做法,以高管薪酬占企业营业总收入的比例衡量高管劳动收入份额(mLS),以职工总薪酬扣除高管薪酬部分后占营业总收入的比例衡量普通职工劳动收入份额(nLS),并分别以高管劳动收入份额和普通职工劳动收入份额为因变量进行回归分析,结果见表9的列(1)和列(2)。回归结果显示,数字金融发展显著提高了普通职工劳动收入份额,对于高管劳动收入份额的影响不显著。但通过对高管劳动收入份额与普通职工劳动收入份额的描述性统计发现,mLS的均值为0.003,最大值为0.025,最小值为0.000;nLS的均值为0.130,最大值为0.583,最小值为0.011。不难发现,普通职工薪酬是其劳动收入份额的主要来源,可能会造成数字金融发展对于普通职工劳动收入份额的回归系数偏高,因此不能完全据此断定数字金融发展缩小了企业内部收入差距。

表9 数字金融发展影响企业内部收入差距的回归结果

mLS(1)nLS(2)LnAMW(3)LnAEW(4)LnWFI(5)mmx_DIF0.0010.125***0.825***1.039***-0.331**(0.0007)(0.0275)(0.2291)(0.1635)(0.1392)控制变量是是是是是行业和年份固定效应是是是是是常数项0.005***0.193***9.010***9.364***-1.518**(0.0009)(0.0330)(0.2521)(0.1703)(0.6834)观测值1928419284192841928419284R20.48820.36160.45070.43780.4913

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

对此,本文借鉴张克中等[1]的做法,采用管理层职工与普通职工的工资差距作为衡量企业内部收入差距的代理变量。具体地,以董事、监事及高管年薪总额和管理层职工规模计算了管理层职工的平均工资,以普通职工工资总额与普通职工人数的比值计算普通职工的平均工资。其中,管理层职工规模为“董事、监事及高管总人数-独立董事人数+未领取薪酬的董事、监事及高管人数”来计算,普通职工工资总额由“支付给职工以及为职工支付的现金”减去“监管层年薪总额”来计算,普通职工人数为“企业职工总数-所有管理层职工人数+未领取薪酬的董事、监事及高管人数”。此外,用管理层职工平均工资比普通职工平均工资来衡量企业内部收入差距。为便于分析,本文分别以管理层职工平均工资对数(LnAMW)、普通职工平均工资对数(LnAEW)及企业内部收入差距对数(LnWFI)作为被解释变量进行回归分析,结果见表9列(3)~列(5)。研究发现,数字金融发展对管理层职工平均工资和普通职工平均工资的回归系数分别为0.825和1.039,且均在1%的水平下显著,说明数字金融发展对普通职工薪酬的提升作用更大,有利于缩小收入差距。列(5)报告了以企业内部收入差距作为被解释变量的回归结果,mmx_DIF系数在5%的水平下显著且系数为负,意味着数字金融发展显著缩小了企业内部收入差距。综上,数字金融发展不仅提高了企业劳动收入份额,并且相较于企业管理层职工,对于普通职工薪酬的提升作用更加明显,显著缩小了企业内部收入分配差距。

六、研究结论与启示

本文主要利用2011—2020年中国沪深A股上市公司数据,数字金融发展对企业劳动收入份额的影响及其作用机理。主要结论如下。(1)数字金融发展显著提升了企业劳动收入份额,经引入工具变量进行内生性检验,以及更换被解释变量衡量方法、使用平衡面板数据、剔除直辖市样本和限定样本时间等其他稳健性检验后,上述结论依然成立。(2)作用机制分析发现,数字金融发展一方面对企业具有积极的“治理效应”,能够降低企业信息不对称程度,缓解企业资金约束;另一方面能够促进企业技术进步,吸纳更多高技能劳动力就业,进而提升企业劳动收入份额。(3)在将数字金融发展指数降维后,发现数字金融覆盖广度对于企业劳动收入份额的提升作用最明显,数字化程度次之。(4)数字金融发展对企业劳动收入份额的提升作用存在异质性。数字金融发展水平对小规模、非国有和劳动密集型企业以及金融发展水平较高地区的企业劳动收入份额具有更大的提升作用。(5)进一步研究发现,相较于企业管理层职工,数字金融发展对企业普通职工劳动收入份额与平均工资的提升作用更大,显著缩小了企业内部薪酬差距,说明数字金融发展有利于优化企业内部收入分配格局。

本文为认识数字金融发展的收入分配效应提供了更为细致和丰富的实证依据,为如何在数字经济时代优化收入分配格局提供了新的经验参考,上述研究结论具有如下几方面的政策启示。第一,稳步推动数字金融不断创新发展,尤其是扩大数字金融覆盖广度与提升数字金融数字化程度。一方面要加大加快推动信息基础设施建设,支撑我国数字金融产业不断做强做优做大;另一方面要加快推动传统金融机构向数字金融形态转型,改善金融生态环境,利用数字技术扩展金融服务覆盖广度和使用深度。第二,改革金融供给端,降低融资门槛,在严控金融风险的前提下逐步消除“金融排斥”。重视中小规模企业和民营企业对金融服务的需求,有效解决中小企业“融资难、融资贵”的难题,为中小企业提供多样化的金融服务产品,更好地释放中小企业的创新活力,充分发挥数字金融发展在中小企业中的收入分配效应。第三,发挥数字金融对企业创新的溢出效应,针对企业研发进步提供定向金融服务,引导数字金融向创新型企业、研究机构等创新主体的资金倾斜,更好地支持企业创新与发展,提升区域创新效率,推动企业优化人力资本结构,缩小企业内部收入差距。

本文研究了数字金融发展水平对企业劳动收入份额的影响,努力从理论和经验层面揭示数字金融发展提高企业劳动收入份额的内在机理,但仍存在不足之处。囿于数据的可获得性,本文同多数研究一样只是根据沪深A股上市公司数据估算了企业劳动收入份额,缺乏中小企业的全样本,在一定程度上存在代表性不足的问题,有待在未来研究中进一步完善。

[1]张克中,何凡,黄永颖,等.税收优惠、租金分享与公司内部收入不平等[J].经济研究,2021(6):110-126.

[2]施新政,高文静,陆瑶,等.资本市场配置效率与劳动收入份额——来自股权分置改革的证据[J].经济研究,2019(12):21-37.

[3]彭飞,许文立,吴华清.间接税减税与劳动收入份额——来自“营改增”政策的证据[J].经济学(季刊),2022(6):2021-2040.

[4]张同斌,刘文龙,付婷婷.《社会保险法》实施与企业劳动收入份额变动[J].数量经济技术经济研究,2023(6):91-112.

[5]肖土盛,董启琛,张明昂,等.竞争政策与企业劳动收入份额——基于《反垄断法》实施的准自然实验[J].中国工业经济,2023(4):117-135.

[6]罗长远,陈琳.融资约束会导致劳动收入份额下降吗?——基于世界银行提供的中国企业数据的实证研究[J].金融研究,2012(3):29-42.

[7]汪伟,郭新强,艾春荣.融资约束、劳动收入份额下降与中国低消费[J].经济研究,2013(11):100-113.

[8]贾珅,申广军.企业风险与劳动收入份额:来自中国工业部门的证据[J].经济研究,2016(5):116-129.

[9]肖土盛,孙瑞琦,袁淳,等.企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[J].管理世界,2022(12):220-237.

[10]张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019(8):71-86.

[11]唐松,伍旭川,祝佳.数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异[J].管理世界,2020(5):52-66.

[12]MOREIRA S F. Inside the decline of the labor share: technical change, market power, and structural change[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2022, 145(2): 104-166.

[13]万佳彧,周勤,肖义.数字金融、融资约束与企业创新[J].经济评论,2020(1):71-83.

[14]熊家财,刘充,章卫东.数字金融发展与劳动收入份额提升——来自上市公司的经验证据[J].经济评论,2022(6):100-113.

[15]郭沛瑶,尹志超.小微企业自主创新驱动力——基于数字普惠金融视角的证据[J].经济学动态,2022(2):85-104.

[16]刘长庚,李琪辉,张松彪,等.金融科技如何影响企业创新?——来自中国上市公司的证据[J].经济评论,2022(1):30-47.

[17]谢雪燕,朱晓阳.数字金融与中小企业技术创新——来自新三板企业的证据[J].国际金融研究,2021(1):87-96.

[18]逯进,刘璐,郭志仪.中国人口老龄化对产业结构的影响机制——基于协同效应和中介效应的实证分析[J].中国人口科学,2018(3):15-25.

[19]郭凯明.人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J].管理世界,2019(7):60-77.

[20] AKAEV A, DEVEZAS T, ICHKITIDZE Y, et al. Forecasting the labor intensity and labor income share for G7 countries in the digital age[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 167(1):1206-1275.

[21]江轩宇,贾婧.企业债券融资与劳动收入份额[J].财经研究,2021(7):139-153.

[22]王雄元,黄玉菁.外商直接投资与上市公司职工劳动收入份额:趁火打劫抑或锦上添花[J].中国工业经济,2017(4):135-154.

[23]于蔚,汪淼军,金祥荣.政治关联和融资约束:信息效应与资源效应[J].经济研究,2012(9):125-139.

[24]孙雪娇,翟淑萍,于苏.柔性税收征管能否缓解企业融资约束——来自纳税信用评级披露自然实验的证据[J].中国工业经济,2019(3):81-99.

[25] ACEMOGLU D, RESTREPO P. The race between man and machine: implications of technology for growth, factor shares, and employment [J]. American Economic Review, 2018, 108(10):2016-2096.

[26]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10):65-76.

[27]黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5-23.

[28]邓可斌,曾海舰.中国企业的融资约束:特征现象与成因检验[J].经济研究,2014(2):47-60.

[29]康志勇.融资约束、政府支持与中国本土企业研发投入[J].南开管理评论,2013(5):61-70.

[30]王喆,陈胤默,张明.传统金融供给与数字金融发展:补充还是替代?——基于地区制度差异视角[J].经济管理,2021(5):5-23.