一、问题的提出

近年来,随着居民人均收入水平的持续增长,居民的消费水平也相应得到提升,消费升级也成为中国社会关注的重要问题。消费是衡量居民福利水平的重要指标[1],消费升级意味着居民社会福利的改善。与此同时,与消费升级或降级相伴随的消费不平等会如何变化,这也是本文重点关注的问题。消费不平等能够刻画居民之间福利水平的差异,也能够较为全面地刻画经济不平等状况[2]。党的十九大报告指出,我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。消费的升级以及消费不平等的缩小,既有助于缓解社会的主要矛盾,也有助于实现我国全面建成小康社会的奋斗目标,促进全体居民共同富裕。

关于消费升级的研究,已有文献主要基于“收入—消费”理论,采用“生存—发展—享受”分析框架,例如张翼[3]依据各类分项消费,直接把总消费分为生存型消费和发展型消费;俞剑、方福前[4]以家庭工业品和农产品消费占比来衡量消费结构升级。部分文献结合弹性来研究消费升级问题,主要基于ELES、AIDS以及QUAIDS模型进行探究,例如刘向东、米壮[5]根据ELES模型,把消费分为基本消费和非基本消费,消费升级表现为非基本消费占比的提高;刘悦等[6]基于AIDS模型,认为消费升级是收入需求弹性大于1的商品需求量增加;石明明等[7]根据AIDS模型,认为支出弹性大于1的商品在消费结构中占比更大意味着消费升级;元惠连等[8]基于QUAIDS模型,把食品、衣着等基本生活需求的消费比重下降看作为消费升级。借鉴现有研究成果,本文认为消费升级意味着消费水平的升级和消费结构的升级,表现为消费水平的提高和低弹性商品(支出弹性小于1)支出份额的下降以及高弹性商品(支出弹性大于1)支出份额的上升。

关于消费不平等的研究,部分文献关注了总消费不平等,例如Deaton & Paxson[9]、Ohtake & Saito[10]结合生命周期理论探究总消费不平等状况;曲兆鹏、赵忠[11]关注老龄化对农村总消费不平等的效应;朱梦冰[12]探讨了农村居民消费不平等的演变特征及其结构性原因;Cai et al.[13]探究了城镇居民总消费不平等及其变动趋势;李涛、么海亮[14]关注于城镇家庭总消费不平等及其产生的原因;Krueger & Perri[15]关注了收入不平等与消费不平等的关系以及变化趋势。也有些文献结合不同类型商品消费探究消费不平等,例如邹红等[16]、周龙飞和张军[17]探究了耐用消费品不平等;Aguiar & Hurst[18]从生命周期角度探究不同类型商品的消费不平等及其背后的机制;Aguiar & Bils[19]、罗楚亮和颜迪[20]从修正分项消费测量误差角度探究总消费不平等。鲜有文献结合弹性来探究消费不平等,本文结合AIDS和QUAIDS模型,对不同商品的支出弹性进行探讨,在此基础上探究低弹性商品和高弹性商品消费不平等,并对影响低弹性和高弹性商品支出的因素进行回归分析,在此基础上研究不同因素对于低弹性和高弹性商品消费不平等的贡献及其差异。

本文可能的边际贡献包括:第一,基于CHIP2013年和CHIP2018年数据,结合AIDS模型分析了不同商品支出弹性;第二,结合支出弹性探究了我国居民消费升级状况和消费不平等及其演变趋势;第三,基于回归模型和G·Fields分解探讨不同弹性商品消费不平等的形成原因,并区分城乡进行比较分析。上述分析拓展了已有研究范畴。本文余下部分的结构为:第二部分为支出弹性估计;第三部分为特征事实分析;第四部分为消费不平等影响因素的识别;第五部分为研究结论和对策建议。

二、支出弹性的估计

(一)数据来源

本文所使用的数据来自中国家庭收入调查(CHIP)2013年和2018年数据。CHIP项目组详细地收集了居民家庭特征、个人特征、所在区域特征和收入支出等信息,其中收入和支出来自国家统计局住户调查的日记账数据。关于CHIP住户调查数据的详细说明可以参见赵人伟等[21]、李实等[22]。本文结合CHIP中家庭分项消费数据,把总消费分为食品、烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育、文化娱乐、医疗保健和其他用品及服务10类。

由于消费数据是以家庭为单位记录的,因此本文以家庭为分析主体,并结合家庭规模,计算出家庭人均消费,由于家庭越大越容易形成家庭消费的规模效应,并且老人和儿童的消费水平和消费偏好具有较大的差异性,本文在回归分析中对家庭规模和人口年龄结构也进行了相应控制。本文以户主特征来替代部分家庭特征,选取户主年龄在18~64岁的家庭,本文的分析针对全国样本,在2013年得到14 828户家庭的52 284个观测值,在2018年得到14 940户家庭的53 375个观测值。

(二)实证模型介绍

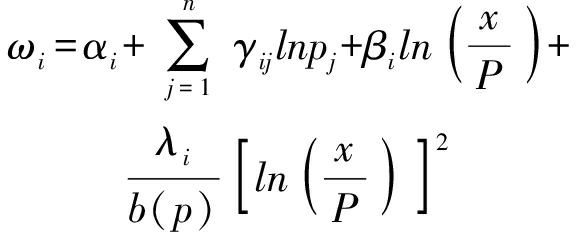

在弹性估计方面,首先采用Deaton & Muellbauer[23]提出的近乎理想需求系统(An Almost Ideal Demand System,AIDS)模型,AIDS模型的预算份额表达式如下。

(1)

其中,ωi表示商品i的支出份额,i=1,2,…,n;pj为商品j的相对价格,j=1,2,…,n;x表示总消费支出,αi、γij和βi为待估参数,P表示价格指数,表达式为![]() x/P可以看作真实消费支出。需要注意的是,本文价格指数使用的是各省份城镇和农村居民的消费价格指数,其他用品和服务由于在2015年及之前缺失,因此借鉴唐琦等[24]的做法,用总消费的价格指数替代。

x/P可以看作真实消费支出。需要注意的是,本文价格指数使用的是各省份城镇和农村居民的消费价格指数,其他用品和服务由于在2015年及之前缺失,因此借鉴唐琦等[24]的做法,用总消费的价格指数替代。

为了实现效用最大化,AIDS模型需要施加如下限制。

(2)

由上述公式可以得到,商品i的支出弹性为ei=βi/ωi+1。

由于家庭人口特征如家庭规模和年龄结构会影响到家庭消费支出结构[25],因此有必要在需求系统中考虑不同家庭特征等控制变量,纳入控制变量的AIDS模型表达式如下。

(3)

其中,kh表示控制变量,这里包括户主的年龄、年龄平方、受教育程度、家庭规模、老年(65岁及以上)人口比、少儿(14岁及以下)人口比、家中挣钱人数、是否来自城镇和东中西部地区虚拟变量。

AIDS模型假定,各类商品支出份额与真实消费支出对数以及相对价格对数之间呈现线性相关关系。然而,Banks et al.[26]指出,分项商品支出份额与总支出对数之间可能存在非线性关系,并在AIDS基础上,建立了二次近乎理想需求系统(QUAIDS,the Quadratic Almost Ideal Demand System)模型。

(4)

其中,![]() 由于总消费支出与残差之间可能存在相关性,例如无法观测的商品特征和家户异质性,以及测量误差等因素,导致模型可能面临内生性问题[27],本文借鉴Deaton[28]、Blundell & Robin[29]、Aguiar & Bils[19]的做法,使用家庭收入对数作为总消费支出的工具变量,从而使支出弹性的估计结果相对更准确。

由于总消费支出与残差之间可能存在相关性,例如无法观测的商品特征和家户异质性,以及测量误差等因素,导致模型可能面临内生性问题[27],本文借鉴Deaton[28]、Blundell & Robin[29]、Aguiar & Bils[19]的做法,使用家庭收入对数作为总消费支出的工具变量,从而使支出弹性的估计结果相对更准确。

(三)支出弹性估计结果

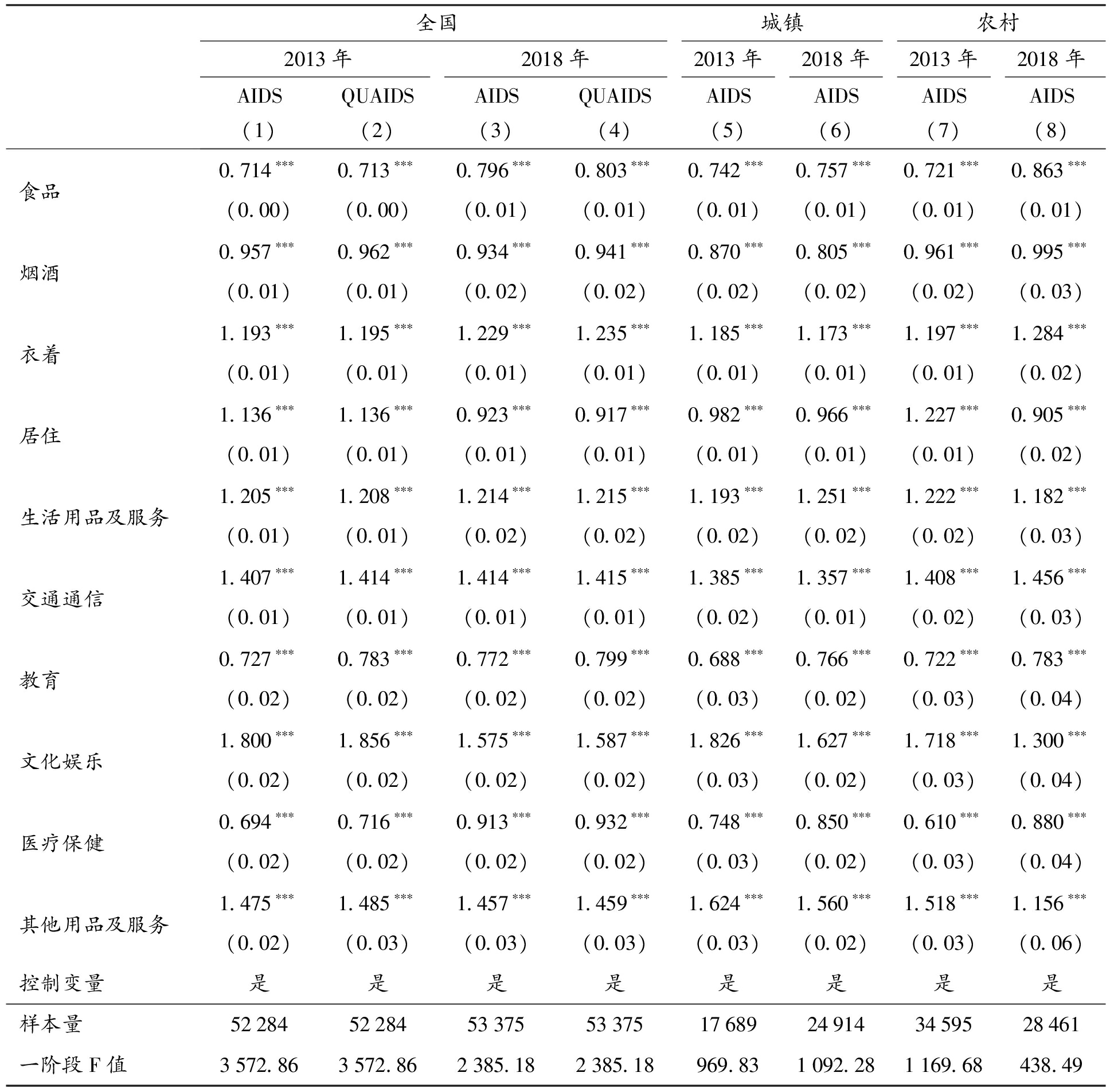

表1给出了支出弹性的估计结果。由于城镇家庭与农村家庭的消费方式与消费结构具有很大的差异性[24],因此本文进一步区分城乡分别讨论不同类型商品的支出弹性及其变化。从全国的AIDS模型估计结果来看,在2013年,食品、烟酒、教育和医疗保健的支出弹性相对较低,数值均小于1,为相对必需品;衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、文化娱乐和其他用品及服务的支出弹性相对较高,数值均大于1,为相对奢侈品。在2018年,食品和医疗保健支出弹性有所上升,但弹性依然小于1,烟酒、居住和文化娱乐的支出弹性有所下降,居住的支出弹性下降为0.923,表现为缺乏弹性。从QUAIDS模型估计结果来看,整体上与AIDS结果很接近,也表明支出弹性估计结果的稳健性。从弹性系数大小来看,在2013年和2018年,食品的支出弹性最小,分别为0.713和0.803,而文化娱乐的支出弹性最高,分别为1.856和1.587。分城乡来看,城镇居民在食品、烟酒、教育和医疗保健上的支出弹性相对较低,数值均小于1,在衣着、生活用品及服务、交通通信、文化娱乐和其他用品及服务上的支出弹性相对较高,数值均大于1,而居住支出弹性则接近于1;农村居民在烟酒上的支出弹性上接近于1,而居住支出弹性从2013年的1.227下降为2018年的0.905,其余商品的支出弹性与城镇居民较为接近。石明明等[7]利用中国宏观数据,基于AIDS模型估计得到2013—2017年城镇和农村居民食品支出弹性分别为0.863和0.919,和本文的估计值比较接近。总体来看,两个年份之间的支出弹性变化相对较小。根据表1的结果,为了便于两个年度的比较,本文以2013年的全国居民支出弹性为基准,把弹性小于1的商品归类为低弹性商品,包括食品、烟酒、教育和医疗保健,而把衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、文化娱乐和其他用品及服务归类为高弹性商品。

三、特征事实分析

(一)不同分位点的消费分布

1.全国居民消费分布

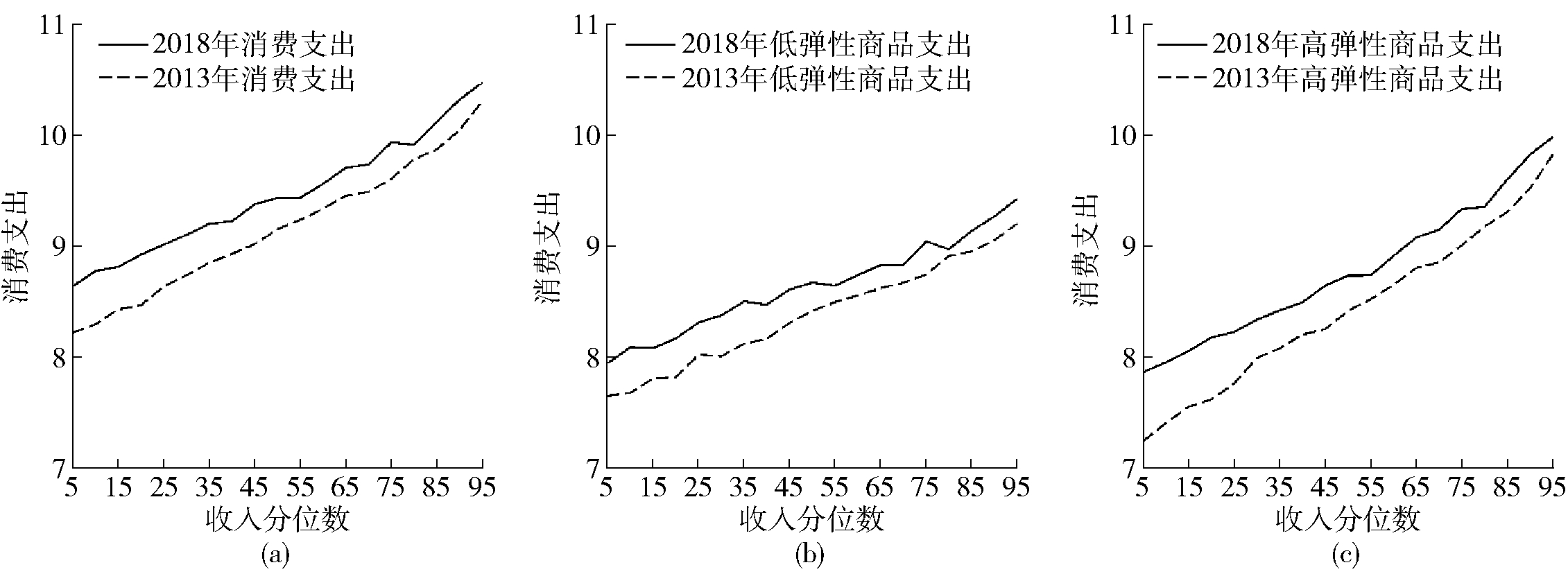

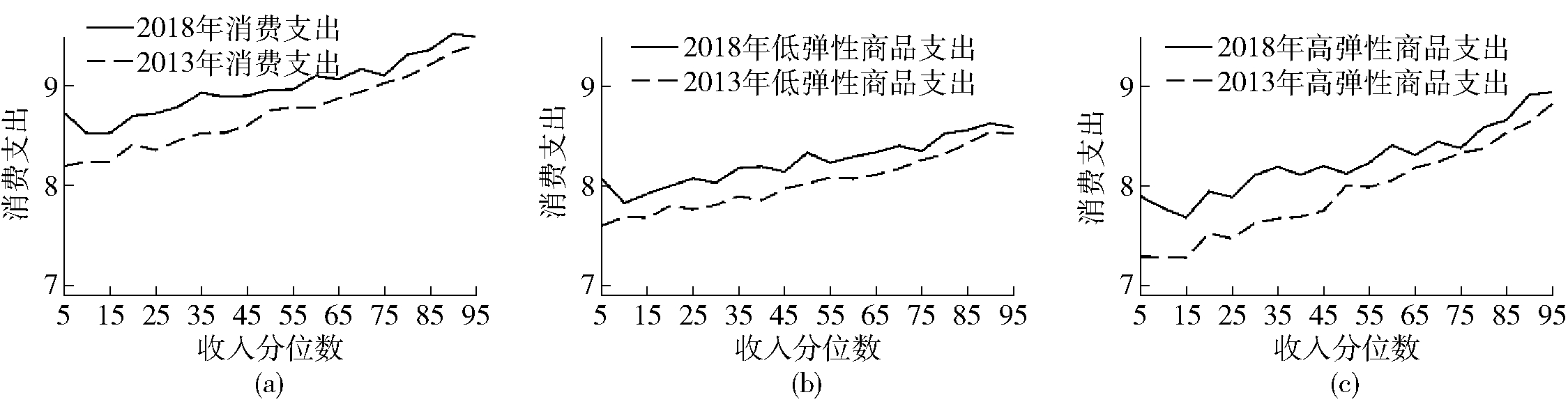

本文进一步分析2013年和2018年两个年度不同收入分位点的消费分布,并结合支出弹性,探究低弹性商品和高弹性商品在不同收入分位点的变化特征。图1给出了全国居民消费分布状况,其中图1(a)给出了总消费的分布。可以看出,在每个分位点上,2018年居民的总消费水平均高于2013年,表明我国居民的消费水平得到提升,处于升级状态,且从差距来看,相比于高收入人群,低收入人群消费的上升幅度更大;2018年的曲线相对更加平坦,表明2013—2018年期间,消费不平等呈现缩小趋势。图1(b)和图1(c)分别给出了2013年和2018年不同收入分位点低弹性商品和高弹性商品的支出变化。从图1(b)可以看出,2018年居民在低弹性商品上的支出水平要高于2013年,且中等收入及以下人群在低弹性商品上的支出增幅相对更大,表明我国居民在低弹性商品的消费水平上处于升级状态,从曲线的陡峭程度来看,2018年的曲线相对平缓,表明在2013—2018年期间,居民在低弹性商品上的消费不平等有所下降。从图1(c)可以看出,在2018年,高弹性商品支出水平明显提高,且中低收入人群尤其是低收入人群的支出增幅更大,而中高收入人群尤其是高收入人群支出增幅相对较小,表明在2013—2018年期间,我国居民尤其是中低收入人群在高弹性商品上的消费水平处于明显升级状态,且居民在高弹性商品上的消费不平等明显下降。

表1 中国居民各类商品的支出弹性估计结果

全国城镇农村2013年2018年2013年2018年2013年2018年AIDS(1)QUAIDS(2)AIDS(3)QUAIDS(4)AIDS(5)AIDS(6)AIDS(7)AIDS(8)食品0.714∗∗∗0.713∗∗∗0.796∗∗∗0.803∗∗∗0.742∗∗∗0.757∗∗∗0.721∗∗∗0.863∗∗∗(0.00)(0.00)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)烟酒0.957∗∗∗0.962∗∗∗0.934∗∗∗0.941∗∗∗0.870∗∗∗0.805∗∗∗0.961∗∗∗0.995∗∗∗(0.01)(0.01)(0.02)(0.02)(0.02)(0.02)(0.02)(0.03)衣着1.193∗∗∗1.195∗∗∗1.229∗∗∗1.235∗∗∗1.185∗∗∗1.173∗∗∗1.197∗∗∗1.284∗∗∗(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.02)居住1.136∗∗∗1.136∗∗∗0.923∗∗∗0.917∗∗∗0.982∗∗∗0.966∗∗∗1.227∗∗∗0.905∗∗∗(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.02)生活用品及服务1.205∗∗∗1.208∗∗∗1.214∗∗∗1.215∗∗∗1.193∗∗∗1.251∗∗∗1.222∗∗∗1.182∗∗∗(0.01)(0.01)(0.02)(0.02)(0.02)(0.02)(0.02)(0.03)交通通信1.407∗∗∗1.414∗∗∗1.414∗∗∗1.415∗∗∗1.385∗∗∗1.357∗∗∗1.408∗∗∗1.456∗∗∗(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.02)(0.01)(0.02)(0.03)教育0.727∗∗∗0.783∗∗∗0.772∗∗∗0.799∗∗∗0.688∗∗∗0.766∗∗∗0.722∗∗∗0.783∗∗∗(0.02)(0.02)(0.02)(0.02)(0.03)(0.02)(0.03)(0.04)文化娱乐1.800∗∗∗1.856∗∗∗1.575∗∗∗1.587∗∗∗1.826∗∗∗1.627∗∗∗1.718∗∗∗1.300∗∗∗(0.02)(0.02)(0.02)(0.02)(0.03)(0.02)(0.03)(0.04)医疗保健0.694∗∗∗0.716∗∗∗0.913∗∗∗0.932∗∗∗0.748∗∗∗0.850∗∗∗0.610∗∗∗0.880∗∗∗(0.02)(0.02)(0.02)(0.02)(0.03)(0.02)(0.03)(0.04)其他用品及服务1.475∗∗∗1.485∗∗∗1.457∗∗∗1.459∗∗∗1.624∗∗∗1.560∗∗∗1.518∗∗∗1.156∗∗∗(0.02)(0.03)(0.03)(0.03)(0.03)(0.02)(0.03)(0.06)控制变量是是是是是是是是样本量5228452284533755337517689249143459528461一阶段F值3572.863572.862385.182385.18969.831092.281169.68438.49

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著,括号内为标准误。控制变量包括户主年龄、户主年龄平方、户主教育水平、家庭规模、家中老年人口数、家中少儿人口数、家中挣钱人数、城乡和东中西部地区虚拟变量。相关数据根据CHIP2013年和CHIP2018年数据计算得到。

图1 2013年和2018年全国居民消费分布

注:所有消费支出数据均取自然对数。

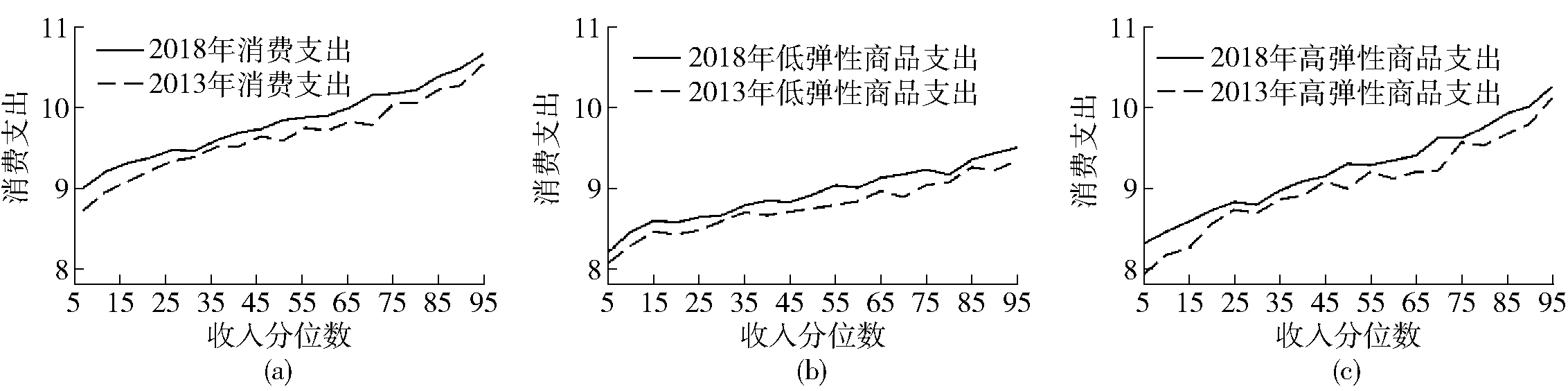

图2 2013年和2018年城镇居民消费分布

注:所有消费支出数据均取自然对数。

图3 2013年和2018年农村居民消费分布

注:所有消费支出数据均取自然对数。

2.区分城乡的居民消费分布

图2和图3给出了区分城乡的居民消费分布状况,其中图2(a)~(c)为城镇居民消费分布,图3(a)~(c)为农村居民消费分布。从城镇居民消费分布来看,图2(a)显示,在各个分位点上2018年城镇居民总消费均明显高于2013年,但两条线相对较为平行,即不同分位点人群的总消费上升幅度接近。图2(b)和图2(c)分别给出了2013年和2018年城镇居民在不同收入分位点的低弹性商品和高弹性商品的支出分布情况。从图2(b)可以看出,不同分位点的城镇居民在低弹性商品上的支出增长幅度较为接近;从图2(c)可以看出,位于20分位及以下的城镇低收入群体在高弹性商品支出上的增长幅度明显更高。从农村居民消费分布来看,图3(a)显示,在各个分位点上2018年农村居民总消费均明显高于2013年,且农村低收入人群总消费水平上升幅度明显更高;从图3(b)和图3(c)可以看出,在各个分位点上2018年农村居民的低弹性商品和高弹性商品支出水平均高于2013年,且中等收入及以下农村居民的高弹性商品支出增长幅度明显更高。从城乡对比情况来看,在2013—2018年期间,城镇和农村居民消费水平均处于升级状态,农村居民的消费水平增长幅度明显高于城镇地区,且农村低收入群体的消费水平,尤其是在高弹性商品上的支出增幅相对更大。

(二)不同收入组的消费升级状况

1.全国居民消费升级分析

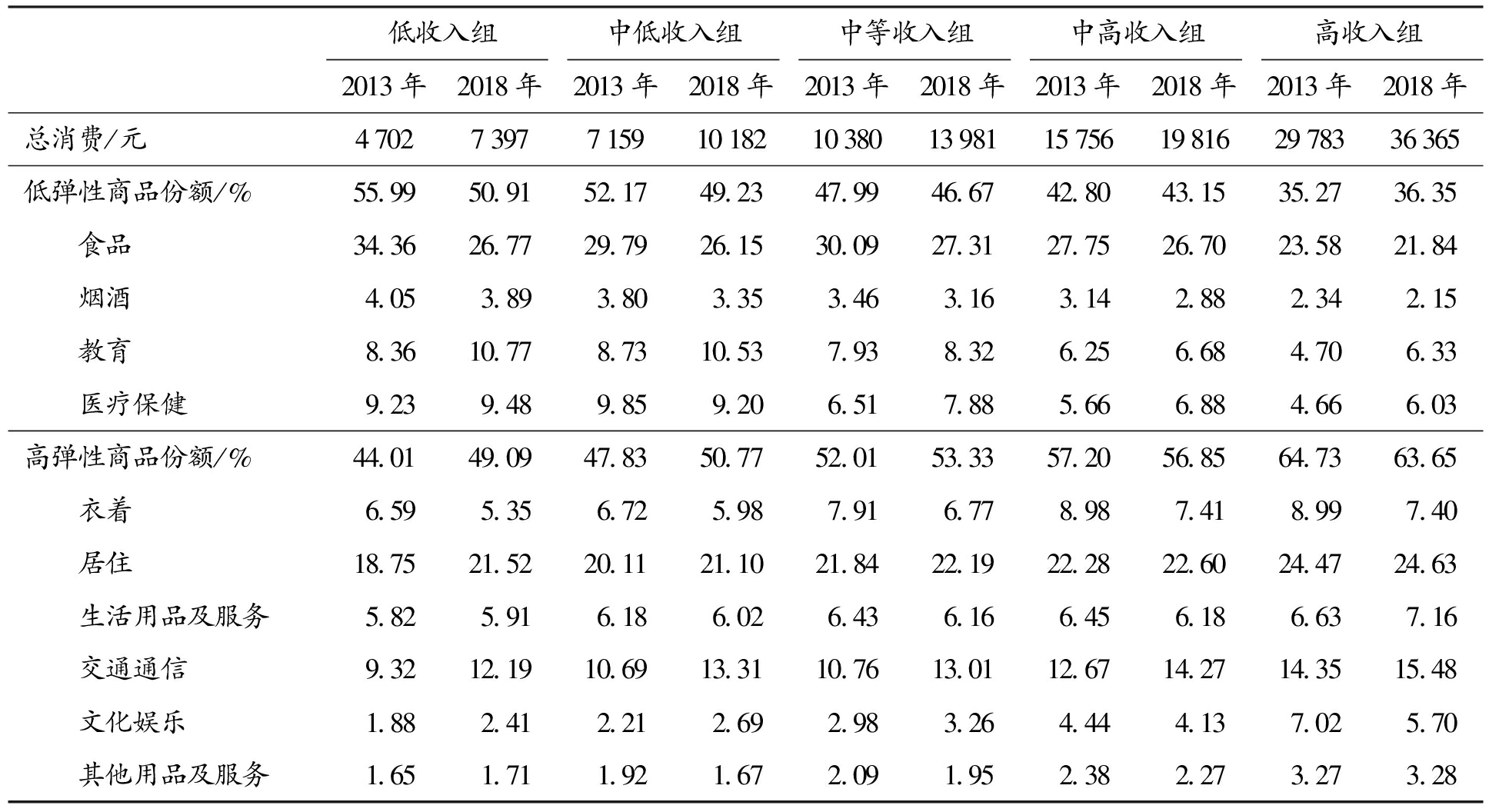

结合支出弹性分析,表2给出了不同收入组人群的总消费以及分项消费的变化。本文把收入分为五组,分别为0~20分位、20~40分位、40~60分位、60~80分位和80~100分位,分别对应低收入组、中低收入组、中等收入组、中高收入组和高收入组。可以看出,2013—2018年期间,无论是哪个收入组人群,消费水平均获得明显提升。具体来看,低收入组人群的消费水平从2013年的4 702元上升到2018年的7 397元,提升了57%。相应地,相比于2013年,中低收入组、中等收入组、中高收入组和高收入组人群的消费在2018年分别提高了42%、35%、26%和22%,表明低收入组人群的消费增速最快。然而,从绝对量来看,低收入组和高收入组之间的消费差距依然很大,且高收入组人群在绝对量上的增长最高。总体而言,我国居民的消费状况显著改善。

从消费结构来看,中等收入及以下人群在低弹性商品上的支出份额有所下降,尤其是食品支出份额的下降最为明显;在高弹性商品上的支出份额有所上升,尤其是交通通信和文化娱乐支出份额上升较为明显。 而中高收入人群在低弹性商品上的支出份额略有上升,在高弹性商品上的支出份额略有下降。2013—2018年,低收入组人群在低弹性商品上支出份额的下降幅度相对更大,而在高弹性商品上支出份额的上升幅度相对更大,表明相比于2013年,2018年我国居民消费结构整体上处于升级状态,且主要源于中等收入及以下人群在低弹性商品上支出份额的下降,尤其是食品支出的下降,以及在高弹性商品支出份额的上升,尤其是交通通信和文化娱乐支出的上升。

表2 全国不同收入组支出份额与总消费

低收入组中低收入组中等收入组中高收入组高收入组2013年2018年2013年2018年2013年2018年2013年2018年2013年2018年总消费/元47027397715910182103801398115756198162978336365低弹性商品份额/%55.9950.9152.1749.2347.9946.6742.8043.1535.2736.35 食品34.3626.7729.7926.1530.0927.3127.7526.7023.5821.84 烟酒4.053.893.803.353.463.163.142.882.342.15 教育8.3610.778.7310.537.938.326.256.684.706.33 医疗保健9.239.489.859.206.517.885.666.884.666.03高弹性商品份额/%44.0149.0947.8350.7752.0153.3357.2056.8564.7363.65 衣着6.595.356.725.987.916.778.987.418.997.40 居住18.7521.5220.1121.1021.8422.1922.2822.6024.4724.63 生活用品及服务5.825.916.186.026.436.166.456.186.637.16 交通通信9.3212.1910.6913.3110.7613.0112.6714.2714.3515.48 文化娱乐1.882.412.212.692.983.264.444.137.025.70 其他用品及服务1.651.711.921.672.091.952.382.273.273.28

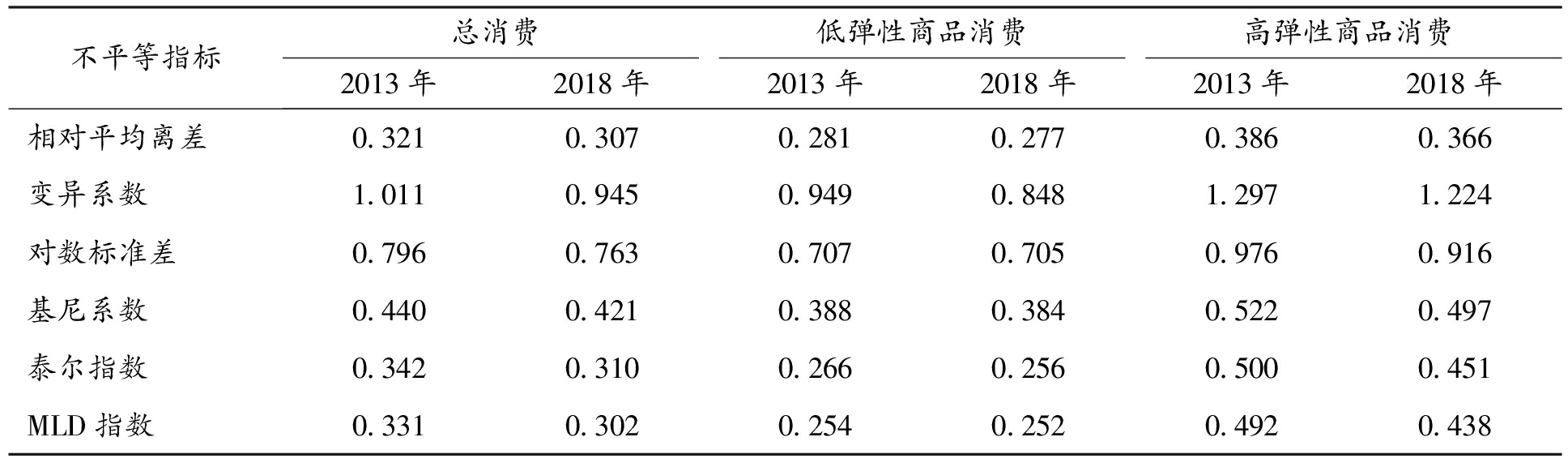

2.区分城乡的居民消费升级分析

表3进一步区分了城乡不同收入组人群的总消费以及分项消费的变化。从城镇地区来看,2018年各个收入组的居民总消费水平均高于2013年,且低收入组的增速相对更快,但高收入组在绝对量上增幅更大;从消费结构来看,2013—2018年,低收入人群在低弹性商品上的支出份额有所下降,且主要源于食品支出份额的下降,高弹性商品支出份额有所上升,且主要源于交通通信和文化娱乐支出份额的上升,表明城镇低收入人群在消费水平和消费结构上均有所改善,处于消费升级状态。从农村地区来看,从2013年到2018年,居民消费水平明显提高,且中等收入及以下群体的消费增速相对更快,增长绝对量也相对较大;从消费结构来看,2013—2018年,农村中等收入及以下群体在低弹性商品上的支出份额明显下降,且食品支出份额降幅较大,而在高弹性商品上支出明显上升,且在居住和交通通信上增幅较大,表明农村中等收入及以下群体在消费水平和消费结构上均处于升级状态。从城乡对比情况来看,城乡之间消费差距依然较大,且农村居民在低弹性商品上的支出份额明显更高。

表3 区分城乡的不同收入组支出份额与总消费

居民类别项目低收入组中低收入组中等收入组中高收入组高收入组2013年2018年2013年2018年2013年2018年2013年2018年2013年2018年总消费/元8559121871318216521173002141722580294323812346858低弹性商品份额/%50.9248.5146.1346.2542.6543.4340.2741.0532.9034.41 食品32.7027.5430.5628.5928.2727.2726.4724.9022.2220.92 烟酒2.692.532.542.722.862.742.652.482.011.90 教育8.6110.767.648.156.137.005.636.824.386.05 医疗保健6.917.685.396.795.386.425.526.854.295.55城镇高弹性商品份额/%49.0851.4953.8753.7557.3556.5759.7358.9567.1065.59 衣着8.166.698.987.239.687.929.467.509.027.38 居住21.8821.8921.9022.6722.6122.2923.0723.6324.6225.23 生活用品及服务5.945.556.186.196.376.095.996.696.927.24 交通通信8.6812.1010.7411.8711.5113.6413.0813.4914.7016.15 文化娱乐2.553.473.863.754.644.295.724.998.076.04 其他用品及服务1.871.792.222.032.542.342.402.653.773.56总消费/元4200729553008198697399368656115241429916963低弹性商品份额/%57.4050.7955.3251.2752.1649.0848.3148.7340.6044.47 食品35.5126.8532.3926.3128.6624.8928.3925.5625.1123.94 烟酒4.184.264.043.964.083.854.564.054.044.24 教育8.1110.798.6111.138.919.887.789.365.516.69 医疗保健9.608.8810.289.8710.5210.467.589.755.949.60农村高弹性商品份额/%42.6049.2144.6848.7347.8450.9251.6951.2759.4055.53 衣着6.285.256.415.256.295.257.045.917.095.70 居住18.2121.6118.8520.5019.8221.8020.9820.7924.0321.39 生活用品及服务5.436.236.235.886.286.487.026.046.746.65 交通通信9.3212.149.7713.2211.2113.7511.8514.6315.5217.11 文化娱乐1.762.291.882.092.202.092.652.203.682.80 其他用品及服务1.611.691.531.792.031.562.141.702.331.86

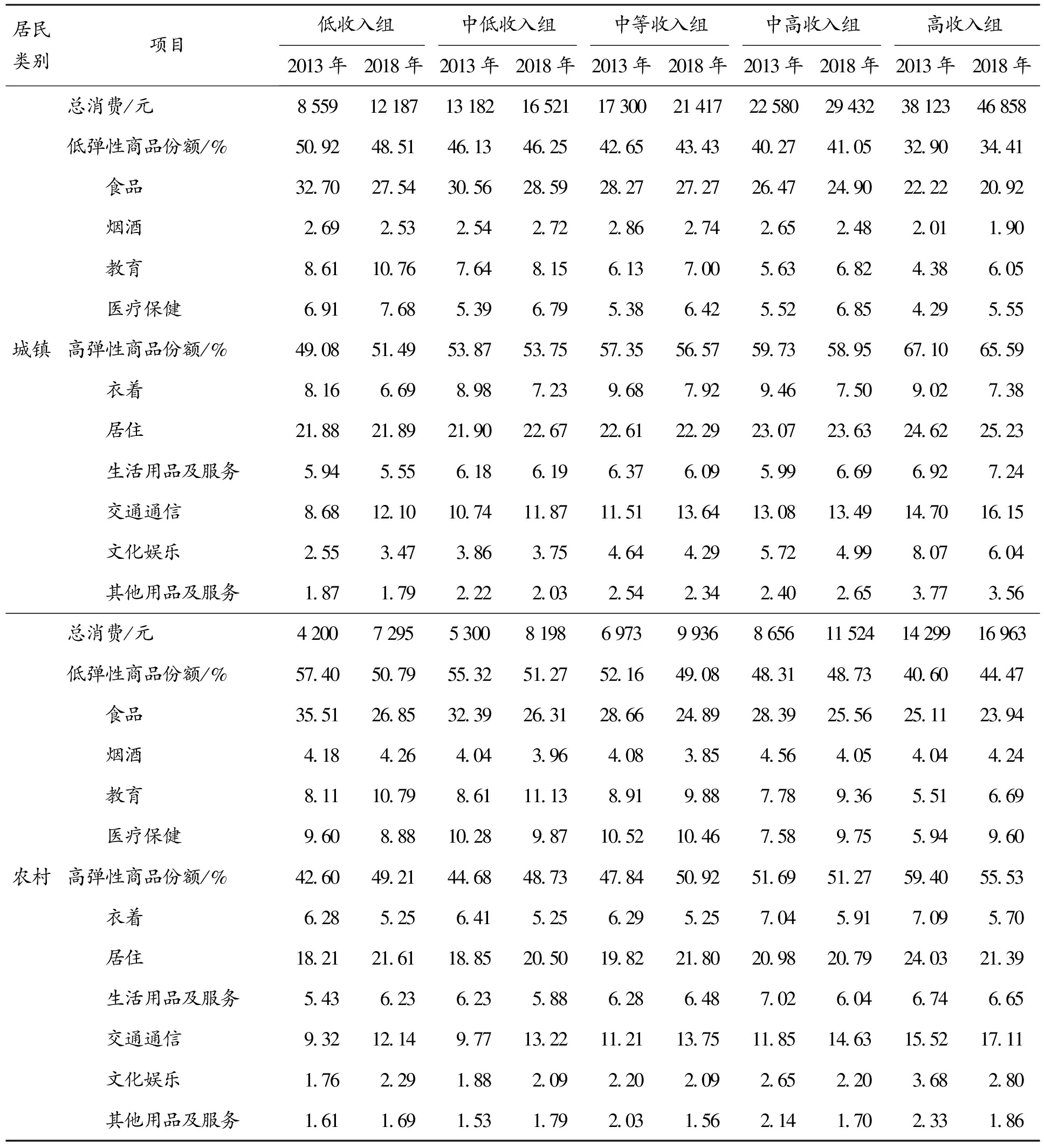

(三)消费不平等的测度

1.全国居民消费不平等的测算

表4给出了全国居民消费不平等的测算结果。可以看出,无论采用哪种不平等的衡量方法,消费不平等均呈现下降趋势。从基尼系数来看,总消费不平等从2013年的0.440下降为2018年的0.421,其中低弹性商品消费不平等从0.388下降为0.384,变化很小,高弹性商品消费不平等从0.522下降为0.497,降幅相对更大,但不平等的绝对水平依然较大,这是由于低弹性商品对于收入变动的反应更低,低弹性商品为相对必需品,而高弹性商品为相对奢侈品,随着收入水平的提高,居民在高弹性商品上的消费增幅相对更大。其余不平等测算指标均呈现相似特征。

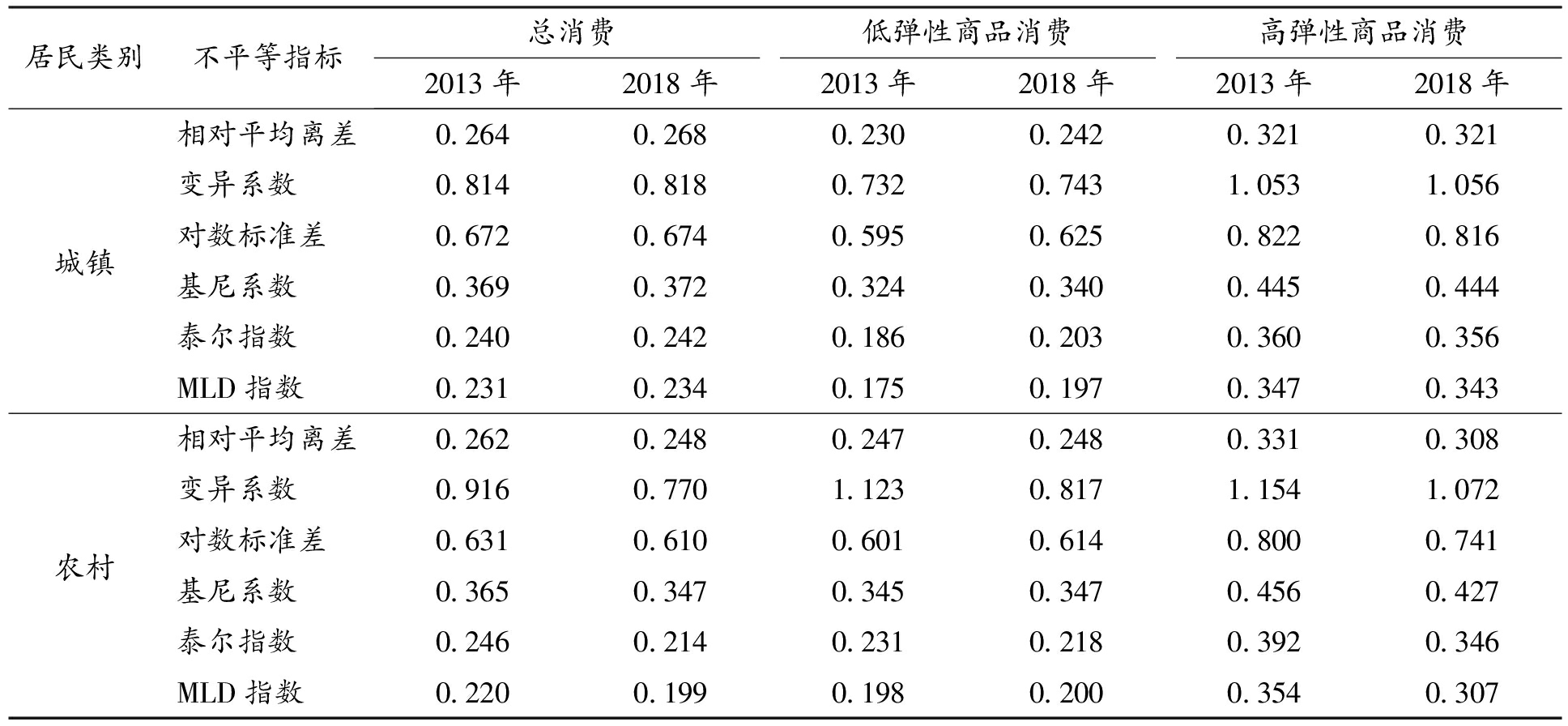

2.区分城乡的居民消费不平等测算

表5给出了区分城乡的居民消费不平等基本测算结果。从城镇居民消费不平等的结果来看,2013—2018年期间,城镇居民消费不平等的变化幅度很小,例如2013年基尼系数为0.369,2018年为0.372,其余指标也呈现相似的特征;从低弹性和高弹性商品消费不平等的结果来看,2013—2018年期间,城镇居民在低弹性商品上的消费不平等略有上升趋势,基尼系数从0.324上升为0.340,而在高弹性商品上的消费不平等变动很小。从农村居民消费不平等的结果来看,2013—2018年期间,农村居民消费不平等呈现下降趋势,基尼系数从0.365下降为0.347,其余指标也均呈现下降特征;农村居民在低弹性商品上的消费不平等变化很小,在高弹性商品上的消费不平等明显下降,基尼系数从0.456下降为0.427,表明农村消费不平等的缩小主要源于高弹性商品消费不平等的下降。

表4 2013年和2018年全国居民消费不平等的测算结果

不平等指标总消费低弹性商品消费高弹性商品消费2013年2018年2013年2018年2013年2018年相对平均离差0.3210.3070.2810.2770.3860.366变异系数1.0110.9450.9490.8481.2971.224对数标准差0.7960.7630.7070.7050.9760.916基尼系数0.4400.4210.3880.3840.5220.497泰尔指数0.3420.3100.2660.2560.5000.451MLD指数0.3310.3020.2540.2520.4920.438

表5 2013年和2018年区分城乡居民消费不平等的测算结果

居民类别不平等指标总消费低弹性商品消费高弹性商品消费2013年2018年2013年2018年2013年2018年相对平均离差0.2640.2680.2300.2420.3210.321变异系数0.8140.8180.7320.7431.0531.056城镇对数标准差0.6720.6740.5950.6250.8220.816基尼系数0.3690.3720.3240.3400.4450.444泰尔指数0.2400.2420.1860.2030.3600.356MLD指数0.2310.2340.1750.1970.3470.343相对平均离差0.2620.2480.2470.2480.3310.308变异系数0.9160.7701.1230.8171.1541.072农村对数标准差0.6310.6100.6010.6140.8000.741基尼系数0.3650.3470.3450.3470.4560.427泰尔指数0.2460.2140.2310.2180.3920.346MLD指数0.2200.1990.1980.2000.3540.307

四、消费不平等影响因素的识别

(一)实证模型介绍

本文进一步探究不同人群组特征对低弹性商品和高弹性商品消费不平等的贡献。在回归分析的基础上,基于G·Fields分解可以得到家庭人口特征对于消费不平等的影响[30]。首先,估计以下回归方程。

lnClow=α+βX+ε

(5)

lnChigh=γ+δX+μ

(6)

其中,X表示户主特征、家庭人口特征和家庭所在地区特征向量,户主特征包括年龄、年龄平方、健康状况①、受教育程度②、所在行业虚拟变量③、职业虚拟变量④、工作单位性质虚拟变量⑤、是否有医保、是否有低保或社会救济、是否有养老保险;家庭人口特征包括家庭规模、家中挣钱人数、老年人口比(家中65岁及以上人口比例)、少儿人口比(家中14岁及以下人口比例);家庭所在地区特征包括是否来自城镇和东中西部地区虚拟变量⑥(以西部地区为参照)。

在构建上述回归模型基础上,进行G·Fields分解,可以得到各因素对于低弹性商品和高弹性商品消费不平等的贡献份额,各因素对消费不平等的解释程度如下。

(7)

(8)

其中, 和

和 为相应的估计系数。由此得到的xj因素对于消费不平等的贡献,也可以被称为组间不平等,即可观测因素部分对于总消费不平等的贡献,而得到的残差项被称为组内不平等[14]。

为相应的估计系数。由此得到的xj因素对于消费不平等的贡献,也可以被称为组间不平等,即可观测因素部分对于总消费不平等的贡献,而得到的残差项被称为组内不平等[14]。

持久性收入是影响居民消费的关键变量,但住户调查中只提供了当期收入,由于CHIP调查数据为截面数据,本文借鉴King & Dicks-Mireaux[31]、Wang[32]和罗楚亮[33]的方法,构造家庭收入函数,从横截面数据中得到持久性收入的估算值。具体来说,使用lnYP=F(X),得到家庭持久性收入YP,暂时性收入等于当期收入减去持久性收入,并以持久性收入和暂时性收入替代式(5)和式(6)中的特征变量,从而得到持久性收入和暂时性收入对于消费的影响,再根据G·Fields分解得到持久性收入和暂时性收入对于消费不平等的贡献度。

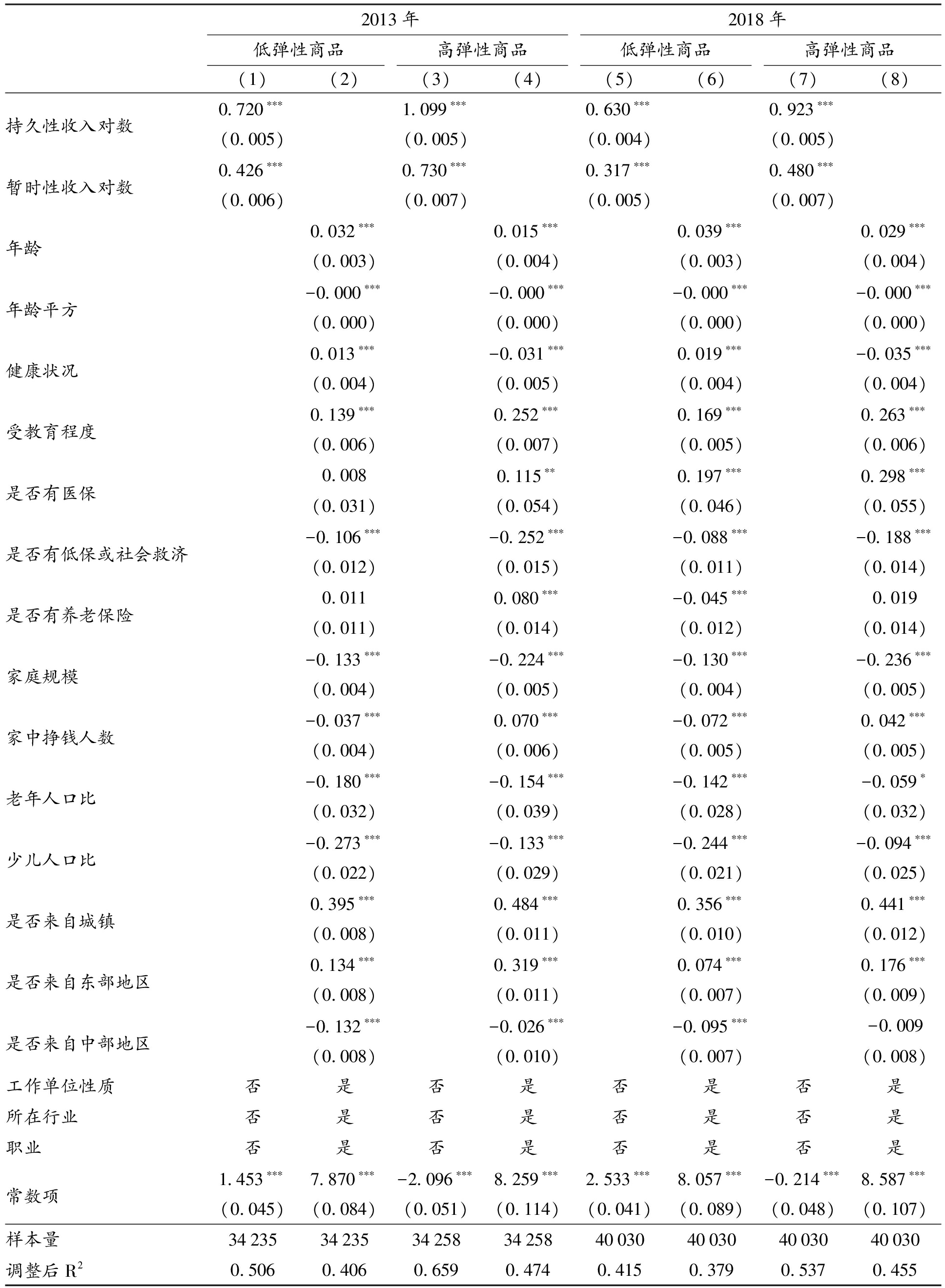

(二)回归分析结果

表6给出了基本的回归结果。列(1)、列(3)、列(5)和列(7)探究了持久性收入和暂时性收入对于不同弹性商品消费的影响。可以看出,在2013年,持久性收入每增加1%,低弹性和高弹性商品支出分别提高0.720%和1.099%,在2018年则分别提高0.630%和0.923%,表明持久性收入的提高更加提升了高弹性商品的消费,与经典理论相一致。而暂时性收入对于消费也存在正向影响,但回归系数相对较小。

列(2)、列(4)、列(6)和列(8)没有控制收入变量,得到不同家庭人口特征对于不同弹性商品消费影响的结果。从户主特征变量来看,户主年龄对于低弹性和高弹性商品支出均有显著正向影响,且对低弹性商品的支出影响更大,表明户主年龄越大,在低弹性商品上的支出相对越高;从健康状况来看,户主身体越健康,在高弹性商品上的支出越高,且在低弹性商品上的支出越低,这可能是由于医疗保健支出属于低弹性商品,户主身体越健康,在医疗保健上的支出也会相对越少;从户主学历状况来看,学历越高的家庭,消费水平也越高,且对于高弹性商品消费的正向影响越大;从户主是否有医保来看,相比于没有医保的家庭,在2013年获得医保的家庭在高弹性商品的消费上显著更高,而在2018年,在低弹性和高弹性商品的消费上均显著更高,且在高弹性商品消费上高出的比例大于低弹性商品;从户主是否有低保或社会救济来看,有低保或社会救济的家庭人均消费显著更低,且在高弹性商品消费上低出的比例更高;从户主是否有养老保险来看,相比于无养老保险户主所在家庭,在2013年,有养老保险的户主所在家庭在高弹性商品的消费上显著更高,但在2018年,有养老保险的户主所在家庭在低弹性商品的消费上显著更低,在高弹性商品的消费上差异并不显著。从家庭人口特征来看,家庭规模越大,人均消费越低,且在高弹性商品上的支出要低更多,这可能是由于家庭规模越大,越容易形成消费的规模效应;从家中挣钱人数来看,相比于家中无挣钱劳动力的家庭,有3人及以上劳动力的家庭在低弹性商品上的支出相对更低,而在高弹性商品支出上显著更高;从家中老年人口比来看,家中老人数量越多,消费水平越低;从家中少儿人口比来看,家中少儿数量越多,消费水平越低,且在低弹性商品的消费上低出更多。

从家庭所在地区特征来看,城镇家庭的人均消费显著高于农村家庭。相比于低弹性商品,城镇家庭在高弹性商品上的消费要比农村家庭高出更多,在2013—2018年期间,回归系数的差距呈现缩小趋势,表明城乡消费差距有所缩小。

从地区特征来看,相比于西部地区,东部地区的消费水平显著更高,且在高弹性商品上的消费高出更多,在2013—2018年期间,系数的差距明显缩小,表明东部和西部地区的消费差距呈现缩小趋势,中部地区在低弹性商品上的消费显著低于西部地区,且系数差距也呈现缩小趋势,表明中部地区和西部地区在低弹性商品上的消费差距呈现缩小趋势。

表6 不同弹性商品消费支出的影响因素分析

2013年2018年低弹性商品高弹性商品低弹性商品高弹性商品(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)持久性收入对数0.720∗∗∗1.099∗∗∗0.630∗∗∗0.923∗∗∗(0.005)(0.005)(0.004)(0.005)暂时性收入对数0.426∗∗∗0.730∗∗∗0.317∗∗∗0.480∗∗∗(0.006)(0.007)(0.005)(0.007)年龄0.032∗∗∗0.015∗∗∗0.039∗∗∗0.029∗∗∗(0.003)(0.004)(0.003)(0.004)年龄平方-0.000∗∗∗-0.000∗∗∗-0.000∗∗∗-0.000∗∗∗(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)健康状况0.013∗∗∗-0.031∗∗∗0.019∗∗∗-0.035∗∗∗(0.004)(0.005)(0.004)(0.004)受教育程度0.139∗∗∗0.252∗∗∗0.169∗∗∗0.263∗∗∗(0.006)(0.007)(0.005)(0.006)是否有医保0.0080.115∗∗0.197∗∗∗0.298∗∗∗(0.031)(0.054)(0.046)(0.055)是否有低保或社会救济-0.106∗∗∗-0.252∗∗∗-0.088∗∗∗-0.188∗∗∗(0.012)(0.015)(0.011)(0.014)是否有养老保险0.0110.080∗∗∗-0.045∗∗∗0.019(0.011)(0.014)(0.012)(0.014)家庭规模-0.133∗∗∗-0.224∗∗∗-0.130∗∗∗-0.236∗∗∗(0.004)(0.005)(0.004)(0.005)家中挣钱人数-0.037∗∗∗0.070∗∗∗-0.072∗∗∗0.042∗∗∗(0.004)(0.006)(0.005)(0.005)老年人口比-0.180∗∗∗-0.154∗∗∗-0.142∗∗∗-0.059∗(0.032)(0.039)(0.028)(0.032)少儿人口比-0.273∗∗∗-0.133∗∗∗-0.244∗∗∗-0.094∗∗∗(0.022)(0.029)(0.021)(0.025)是否来自城镇0.395∗∗∗0.484∗∗∗0.356∗∗∗0.441∗∗∗(0.008)(0.011)(0.010)(0.012)是否来自东部地区0.134∗∗∗0.319∗∗∗0.074∗∗∗0.176∗∗∗(0.008)(0.011)(0.007)(0.009)是否来自中部地区-0.132∗∗∗-0.026∗∗∗-0.095∗∗∗-0.009(0.008)(0.010)(0.007)(0.008)工作单位性质否是否是否是否是所在行业否是否是否是否是职业否是否是否是否是常数项1.453∗∗∗7.870∗∗∗-2.096∗∗∗8.259∗∗∗2.533∗∗∗8.057∗∗∗-0.214∗∗∗8.587∗∗∗(0.045)(0.084)(0.051)(0.114)(0.041)(0.089)(0.048)(0.107)样本量3423534235342583425840030400304003040030调整后R20.5060.4060.6590.4740.4150.3790.5370.455

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为稳健标准误。

表7 G·Fields分解结果

贡献类型项目2013年2018年低弹性商品高弹性商品低弹性商品高弹性商品持久性收入与暂时性持久性收入对数35.9144.1533.3843.06收入的贡献暂时性收入对数12.9120.627.9010.74残差项51.1835.2358.7346.19年龄-4.80-2.39-5.86-4.50年龄平方5.343.126.805.77健康状况-0.090.39-0.130.45受教育程度5.659.046.889.43是否有医保0.010.070.140.17是否有低保或社会救济0.351.050.290.78是否有养老保险0.020.14-0.060.03不同人群组特征的贡献家庭规模7.569.847.4210.35家中挣钱人数1.09-1.162.11-0.70老年人口比0.090.110.070.04少儿人口比0.850.250.760.18是否来自城镇13.5513.3812.2112.18是否来自东部地区1.593.290.881.81是否来自西部地区1.120.120.810.04工作单位性质0.411.120.571.46所在行业1.902.611.471.91职业1.533.131.553.07残差项63.8655.9064.0957.49

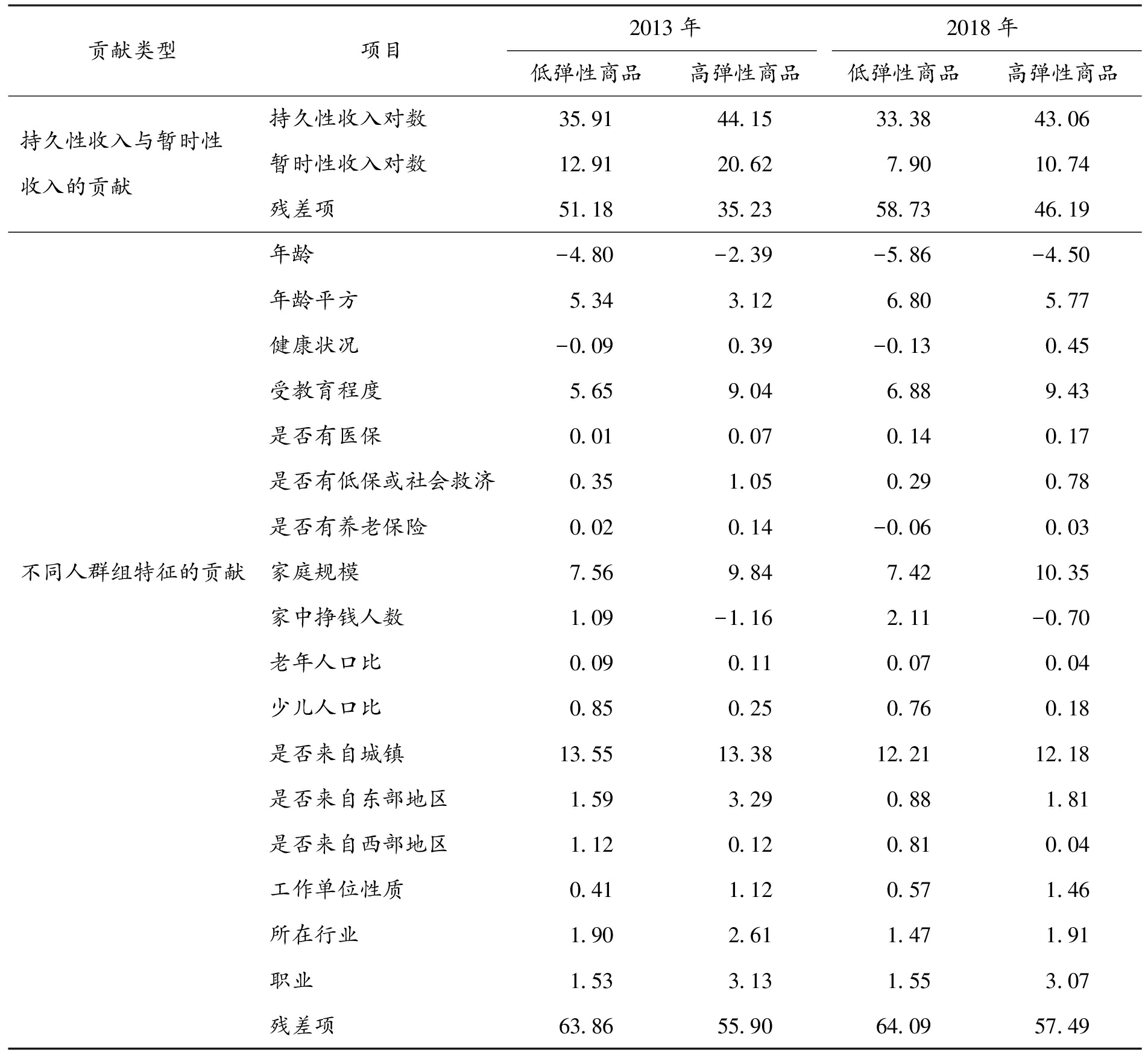

(三)G·Fields分解结果

表7给出了G·Fields分解的实证结果。在2013年,在只考虑持久性收入和暂时性收入的情况下,持久性收入分别解释了低弹性和高弹性商品消费不平等的35.91%和44.15%,而暂时性收入分别解释了12.91%和20.62%,表明收入差距尤其是持久性收入差距对于消费不平等具有主要解释作用,且对于高弹性商品消费不平等的解释力度更大,高弹性商品对于收入波动更加敏感,由收入变动引起的高弹性商品消费的变动幅度高于低弹性商品,不同人群之间的收入差距对于高弹性商品消费不平等的影响更大,该结果与经典经济理论相一致。在2018年,持久性收入分别解释了低弹性和高弹性商品消费不平等的33.38%和43.06%,而暂时性收入解释份额明显下降,分别解释了7.90%和10.74%,表明持久性收入差距是消费不平等最主要因素。

在不控制收入的情况下,可以直接比较不同家庭人口特征的消费不平等贡献,表7同时给出了相应的结果。可以看出,在不控制收入的情况下,城乡差距对于低弹性和高弹性商品消费不平等均有重要贡献作用,在2013年分别为13.55%和13.38%,在2018年略有下降,达到12.21%和12.18%;教育因素和家庭规模因素对于消费不平等的贡献作用也相对较高,教育差距对于低弹性和高弹性商品消费不平等的贡献分别为6%和9%左右,家庭规模差异的贡献分别为7%和10%左右,表明教育和家庭规模因素对于高弹性商品消费不平等贡献更高;而其余因素对于消费不平等的贡献很小。需要注意的是,不可解释的残差项对于消费不平等的贡献份额很高,即意味着不同家庭特征内部的消费差距较大。

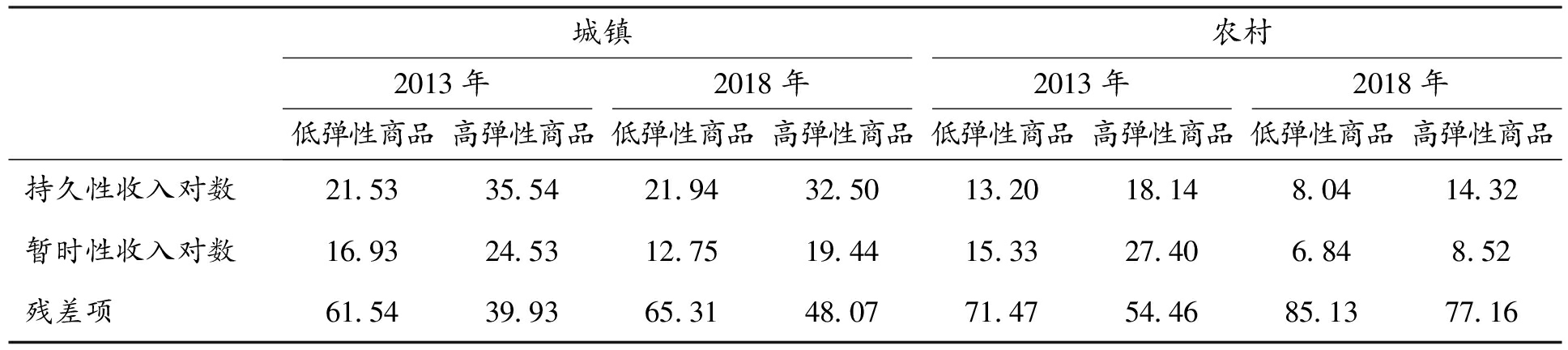

考虑到城乡地区信贷、保险市场的差异性,持久性收入和暂时性收入对城镇和农村居民消费不平等的影响程度可能存在一定的差异性,本文进一步在区分城乡回归的基础上进行G·Fields分解(详见表8)。从城镇地区来看,2013—2018年期间,持久性收入和暂时性收入差距均是居民消费不平等的重要因素,且对于高弹性商品的解释份额更高,持久性收入的贡献度也显著高于暂时性收入,暂时性收入的贡献度呈现下降趋势,意味着城镇居民消费不平等受暂时性收入差距的影响越来越小。从农村地区来看,持久性收入和暂时性收入差距对于居民消费不平等的贡献度也较大,且对于高弹性商品解释份额明显更高,而在2013年暂时性收入的贡献度要高于持久性收入,意味着暂时性收入差距对于农村居民消费不平等的影响更大,2013—2018年期间,持久性收入和暂时性收入的贡献度均呈现下降趋势。从城乡比较来看,持久性收入对城镇居民消费不平等的解释力度明显更高。

表8 区分城乡的G·Fields分解结果

城镇农村2013年2018年2013年2018年低弹性商品高弹性商品低弹性商品高弹性商品低弹性商品高弹性商品低弹性商品高弹性商品持久性收入对数21.5335.5421.9432.5013.2018.148.0414.32暂时性收入对数16.9324.5312.7519.4415.3327.406.848.52残差项61.5439.9365.3148.0771.4754.4685.1377.16

五、研究结论与对策建议

本文结合CHIP2013年和CHIP2018年数据,深入探讨了不同商品的弹性差异,并结合弹性探究了我国居民的消费升级状况和消费不平等因素。本文的主要发现如下。

第一,在2013—2018年期间,我国整体上处于消费升级状态,且主要表现为消费水平的提高和中等收入及以下居民的消费结构升级,中等收入及以下人群在低弹性商品上尤其是食品支出占比上显著下降,而在高弹性商品上尤其是文化娱乐支出份额上显著提升。第二,在2013—2018年期间,收入不平等有所扩大,消费不平等则呈现下降趋势,且主要源于高弹性商品消费不平等的下降,低弹性商品的消费不平等要显著低于高弹性商品。第三,回归分析与G·Fields分解结果表明,持久性收入差距是消费不平等的最主要因素,且对于高弹性商品消费不平等的贡献更大,暂时性收入差距对消费不平等的贡献度也较高;城乡差距、教育差距和家庭规模因素对于消费不平等也具有较高的解释作用;分城乡来看,持久性收入是城镇居民消费不平等的最主要因素,而暂时性收入对农村居民消费不平等的贡献度相对更高。

收入差距尤其是持久性收入差距是消费不平等的最主要原因。因此,首先,需要缩小收入差距,促进低收入群体持续性增收,从而有助于缩小消费不平等。其次,城乡差距对于消费不平等有重要贡献作用,一方面需要进一步加快对于户籍制度的放开,推动城市化发展,这才能使得农村居民到城市务工的门槛降低,从而有助于缩小城乡居民的收入差距;另一方面进一步推进乡村振兴战略,缩小城乡发展差距,从而缩小消费不平等。最后,教育差距对于消费不平等也有重要贡献作用,需要加大对教育资源的投入,加强职业技能培训,达到缩小教育差距的目的,从而缩小消费不平等。

本文的研究需要在两个方面进行拓展,一是由于老人以及儿童的消费水平和消费偏好与劳动力人口有较大差异,家庭成员内部消费分配也可能不均等,需要结合家庭成员个体特征,进一步探究家庭内部个体层面的消费水平、消费结构和消费不平等;二是由于不可观测因素造成的组内消费不平等对总消费不平等的贡献比重较高,因此需要进一步探究组内消费不平等背后的机制。

注 释:

①身体健康状况为自评值,取值为1~5,数值越高表明身体状况越不好。

②受教育程度取值1~3,其中1表示初中及以下学历,2表示高中学历,3表示大学及以上学历。

③所在行业包括20类,分别为农林牧渔业,采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织。

④岗位(职业)包括8类,分别为单位(部门)负责人,专业技术人员,办事人员和有关人员,商业、服务业人员,农林牧渔和水利生产人员,生产、运输设备操作人员及有关人员,军人,不便分类的其他从业人员。

⑤工作单位性质包括9类,分别为党政机关团体、事业单位、国有(控股)企业、其他股份制企业、集体企业、中外合资或外商独资企业、个体或私营企业、土地承包者、其他。

⑥根据CHIP调查样本,东部地区包括北京、辽宁、江苏、山东、广东;中部地区包括山西、安徽、河南、湖北、湖南;西部地区包括内蒙古、重庆、四川、云南、甘肃、新疆。

[1]ATTANASIO O P, PISTAFERRI L. Consumption inequality[J]. Journal of Economic Perspectives, 2016, 30(2): 3-28.

[2]BLUNDELL R, PRESTON I. Consumption inequality and income uncertainty[J]. Quarterly Journal of Economics, 1998, 113(2): 603-640.

[3]张翼. 当前中国社会各阶层的消费倾向——从生存性消费到发展性消费[J]. 社会学研究, 2016(4): 74-97.

[4]俞剑, 方福前. 中国城乡居民消费结构升级对经济增长的影响[J]. 中国人民大学学报, 2015(5): 68-78.

[5]刘向东, 米壮. 中国居民消费处于升级状态吗——基于CGSS2010、CGSS2017数据的研究[J]. 经济学家, 2020(1): 86-97.

[6]刘悦, 陈雅坤, 李兵. 收入不平等对消费升级的影响——基于奢侈品消费的跨国分析[J]. 经济科学, 2019(6): 30-42.

[7]石明明, 江舟, 周小焱. 消费升级还是消费降级[J]. 中国工业经济, 2019(7): 42-60.

[8]元惠连, 夏庆杰, 王志伟. 中国城镇居民消费需求分析[J]. 经济科学, 2016(4): 54-64.

[9]DEATON A, PAXSON C. Intertemporal choice and inequality[J]. Journal of Political Economy, 1994, 102(3): 437-467.

[10]OHTAKE F, SAITO M. Population aging and consumption inequality in Japan[J]. Review of Income and Wealth, 1998, 44(3): 361-381.

[11]曲兆鹏, 赵忠. 老龄化对我国农村消费和收入不平等的影响[J].经济研究, 2008(12): 85-99.

[12]朱梦冰. 我国农村居民消费不平等的演变趋势[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2018(1): 9-18.

[13]CAI H, CHEN Y, ZHOU L. Income and consumption inequality in urban China: 1992-2003[J]. Economic Development and Cultural Change, 2010, 58(3): 385-413.

[14]李涛, 么海亮. 什么导致了中国城镇家庭的消费不平等[J]. 经济理论与经济管理, 2013(9): 31-40.

[15]KRUEGER D, PERRI F. Does income inequality lead to consumption inequality? Evidence and theory[J]. Review of Economic Studies, 2006, 73(1): 163-193.

[16]邹红, 李奥蕾, 喻开志. 消费不平等的度量、出生组分解和形成机制——兼与收入不平等比较[J]. 经济学(季刊), 2013(4): 1231-1254.

[17]周龙飞, 张军. 中国城镇家庭消费不平等的演变趋势及地区差异[J]. 财贸经济, 2019(5): 143-160.

[18]AGUIAR M, HURST E. Deconstructing life cycle expenditure[J]. Journal of Political Economy, 2013, 121(3): 437-492.

[19]AGUIAR M, BILS M. Has consumption inequality mirrored income inequality?[J]. American Economic Review, 2015, 105(9): 2725-2756.

[20]罗楚亮, 颜迪. 消费结构与城镇居民消费不平等:2002—2018年[J]. 消费经济, 2020(6): 3-16.

[21]赵人伟, 李实, 卡尔·李思勤. 中国居民收入分配再研究:经济改革和发展中的收入分配[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1999.

[22]李实, 岳希明, 史泰丽, 等. 中国收入分配格局的最新变化——中国居民收入分配研究V[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2017.

[23]DEATON A, MUELLBAUER J. An almost ideal demand system[J]. American Economic Review, 1980, 70(3): 312-326.

[24]唐琦, 夏庆杰, 李实. 中国城市居民家庭的消费结构分析:1995—2013[J]. 经济研究, 2018(2): 35-49.

[25]POLLAK R A, WALES T J. Demographic variables in demand analysis[J]. Econometrica, 1981, 49(6): 1533-1551.

[26]BANKS J, BLUNDELL R, LEWBEL A. Quadratic Engel curves and consumer demand[J]. Review of Economics and Statistics, 1997, 79(4): 527-539.

[27]LECOCQ S, ROBIN J M. Estimating almost-ideal demand systems with endogenous regressors[J].Stata Journal, 2015, 15(2): 554-573.

[28]DEATON A. The analysis of household surveys: a microeconomic approach to development policy[M]. Maryland: John Hopkins University Press, 1997.

[29]BLUNDELL R, ROBIN J M. Estimation in large and disaggregated demand systems: an estimator for conditionally linear systems[J]. Journal of Applied Econometrics, 1999, 14(3): 209-232.

[30]FIELDS G S. Accounting for income inequality and its change: a new method, with application to the distribution of earnings in the United States[J]. Research in Labor Economics, 2012,35(1):1-38.

[31]KING M A, DICKS-MIREAUX L. Asset holdings and the life-cycle[J]. Economic Journal, 1982, 92(366): 247-267.

[32]WANG Y. Permanent income and wealth accumulation: a cross-sectional study of Chinese urban and rural households[J]. Economic Development and Cultural Change, 1995, 43(3): 523-550.

[33]罗楚亮. 经济转轨、不确定性与城镇居民消费行为[J]. 经济研究, 2004(4): 100-106.