一、问题的提出

改革开放以来,在低廉的劳动力成本环境中,我国逐渐成了“世界工厂”。然而,随着劳动力成本优势的逐渐丧失以及产业转型升级的需求,自2014年开始我国浙江等东南沿海省份“机器换人”的热潮不断涌现。智能化技术的广泛应用,在提高企业生产效率和降低劳动力成本的同时,也引发了社会对于大规模失业问题的担忧。当前,在人工智能硬实力方面,我国已成为世界范围内最大工业机器人市场。国际机器人联合会(IFR)发布的《世界机器人2021工业机器人报告》显示,中国工业机器人安装量年增长率达到20%,出货量达168 400台,远超日韩和欧美等强国。而在软实力方面,清华大学发布的《人工智能发展报告2020》显示,中国学者在人工智能领域发表论文的数量位居全球第二,仅次于美国,且大大超过排名前十的其他国家。2022年党的二十大报告明确指出,要推动制造业的智能化发展,构建包括新一代信息技术和人工智能技术等一批新的增长引擎。推动人工智能技术发展已成为促进我国经济增长的重要国家战略。

然而,我们在关注新兴技术所带来的一系列红利的同时,也应当注意技术变革可能产生的部分消极作用,特别是以人工智能技术为代表的技术进步对区域劳动力市场的影响[1]。在人工智能技术冲击下,劳动力可能完全失去工作,或者通过接受更低的劳务报酬而获取工作机会,也可能选择退出本地劳动力市场,即迁出当前所在智能化技术发达地区。劳动力在区域间的迁移流动行为是个体追求效用最大化的过程,也是区域之间资源重新配置的过程。对于迁入地来说,劳动力的持续迁入能够形成人力资本累积效应,有助于提高区域创新能力;但对于迁出地而言,大量劳动力资源的流失不利于地区经济的可持续发展。因此,探究劳动力的跨区域迁移问题,对于解释地区差距与推动区域经济均衡协调发展具有重要的现实意义。那么,人工智能技术是否会引发区域劳动力迁出?对于这一问题,既有文献尚未给出明确答案。一方面,部分前沿文献考察工业机器人应用对劳动力迁移的影响[2-4],但值得注意的是,工业机器人并非等同于人工智能技术。事实上工业机器人作为一种可编程且自动控制的设备,仅仅是人工智能技术在工业生产制造领域的具体应用之一,而人工智能技术作为一种通用技术实际具有丰富的内涵,不仅包含诸如机器学习、自然语言处理、计算机视觉、数据挖掘等众多子领域,其潜在与实际应用场景更是涉及医学影像和新药研发、金融风控、智能教学、智慧交通等诸多国民经济重要行业。因此,基于工业机器人应用的相关研究可能无法全面反映人工智能技术对劳动力迁移行为的效应。另一方面,关于何种因素会导致劳动力迁出本地,既有文献主要从城市环境污染加剧、住房成本高企、人口规模激增和政策制度变化等宏观层面考察社会经济特征对地区劳动力的挤出作用[5-8],以及从个体就业状况、工资收入、人力资本外部性等微观层面探讨个体如何基于成本收益比较和追求个人效用最大化而采取的迁出决策[9-10]。然而,针对城市技术创新特征与劳动力迁移行为之间的关系研究,已有文献更多关注农业部门技术进步对农村劳动力迁出的作用[11-12],以及一般化技术对劳动力空间分布的作用[13]。因此,已有研究主要存在三个方面的不足。第一,未能从研发创新角度衡量城市人工智能技术水平,并考察其对劳动力迁移流动可能产生的影响。第二,忽略从个体层面和预期迁出视角考察劳动力的迁出决策是否受到城市层面宏观人工智能技术的影响。第三,鲜有研究分析人工智能技术潜在挤出城市流动劳动力的机制、技能与职业偏向和个体层面的异质性。

基于此,本文利用城市层面人工智能专利数据,结合2014—2018年全国流动人口动态监测调查数据,考察人工智能技术对劳动力迁出决策的影响和机制。本文可能的边际贡献主要有三个方面。第一,研究视角的创新。不同于既有文献主要从区域流入比率或流入选择方面考察劳动力迁移流动,本文主要从劳动力个体层面迁出决策视角考察新兴技术进步对劳动力跨区域迁移流动的影响。第二,研究内容的创新。不同于已有关于劳动力迁移影响因素的文献,本文重点考察当前极具革命性的人工智能技术对流动劳动力预期迁出决策的作用,分析人工智能技术如何通过减少就业机会和降低工资水平引致劳动力迁出,并且从技能水平与职业偏向方面发现人工智能技术对劳动力迁出决策存在选择性偏向,从劳动力过往迁移时长、户籍以及就业单位性质方面,发现人工智能技术迁移效应具有个体异质性。第三,研究方法的创新。不同于以往文献多使用工业机器人衡量人工智能技术,本文利用网络爬虫获取的人工智能专利数据作为城市人工智能技术水平的代理变量,并结合线性概率模型和二元选择模型考察其对劳动力迁出决策的效应。

二、理论分析与研究假设

(一)人工智能技术对劳动力迁出决策的影响分析

劳动力资源作为生产过程中的重要投入要素对区域经济增长具有重要作用,而劳动力个体在区域间的迁移流动是资源在空间上的再配置,对于地区经济发展意义重大,更关乎国家层面经济平衡增长和可持续发展。影响劳动力迁移行为的因素众多,其中技术进步作为经济增长的核心动力可能对劳动力迁移行为存在关键性影响。Galor & Stark[14]在动态一般均衡框架下,通过理论分析指出国家间的技术差距会影响劳动力迁移,在没有国际资本流动的情况下,劳动力会从技术落后的国家迁移至技术发达国家,而在特定投资和利率条件下,劳动力也可能从技术发达国家迁出。Tabuchi et al.[15]认为新经济地理学理论主要关注不断下降的交通运输成本对经济活动空间分布的影响,而忽视技术进步作为经济增长最核心的因素可能扮演更为重要的角色,通过内生化技术进步拓展新经济地理模型,发现技术进步引致的地区劳动生产率提升会促进更多劳动力在该地区集聚。Martynovich & Lundquist[16]从产业角度实证考察了新兴技术变革对劳动力地理再分配的影响,结果表明技术进步对工人流入具有正向作用,而对流出存在负向作用,当技术进步引致工业占主导时,倾向于留住本地劳动力;而当服务业占主导时,则倾向于吸引外部劳动力。因此,技术进步事实上是劳动力跨区域流动所不可忽视的重要影响因素。

人工智能技术是技术进步的高阶形态,近年来随着机器人、自动化等人工智能技术的快速发展,前沿文献开始关注人工智能技术在工业领域的应用对劳动力迁移流动的影响。Faber et al.[2]认为劳动力流动是本地受到机器人渗透冲击后促使劳动力市场重新回到均衡状态的重要推力,通过引入机器人和中国进口竞争拓展空间均衡模型,利用1990—2015年美国通勤区的面板数据进行实证分析,结果表明尽管两种经济冲击都会降低制造业就业,但仅有机器人会引发劳动力的跨区域迁移效应。陈媛媛等[3]利用2005—2015年中国人口普查微观数据与工业机器人数据,考察了工业机器人应用对我国劳动力空间配置的影响,实证结果显示工业机器人应用会影响劳动力的空间配置。即劳动力可能从工业机器人应用程度高的地区向程度低的地区迁移。因此,人工智能技术作为引领第四次工业革命的前沿尖端技术,具有通用目的和平台型特征,对地区经济中的诸多行业均可能存在渗透性影响,不仅具备传统技术的生产率提升作用,也可能在更大范围和更深层次对劳动力产生影响,当地区劳动力面临人工智能技术冲击时,则可能采取迁移行为。据此,本文提出如下假设。

H1:人工智能技术会对劳动力迁出决策产生正向影响。

(二)人工智能技术影响劳动力迁出决策的机制分析

人工智能技术会通过何种途径引致劳动力迁出?技术进步与劳动就业以及工资收入之间关系的探讨由来已久,近年来关于人工智能技术对就业和收入的影响也受到广泛关注。Acemoglu & Restrepo[17]利用国际机器人联合会提供的世界各国分行业的机器人数据,理论分析和实证考察了机器人对美国劳动力市场的影响,结果表明机器人渗透度对美国通勤区层面的就业和收入存在显著且稳健的负向作用。即每千名工人中增加一台机器人,会降低0.2%的就业率和0.42%的工资。孔高文等[18]通过实证研究发现,机器人应用规模扩大会显著降低本地未来一年的就业水平,即存在明显的就业挤出效应。王晓娟等[19]认为在短期内,工业机器人应用对制造业就业数量和工资水平均存在显著负向作用。因此,人工智能技术会对劳动就业与收入造成明显的负面冲击。那么进一步地,地区就业机会和工资水平的下降是否会使得劳动力迁出本地区的倾向增加?事实上,就业与工资是劳动力产生迁出决策的主要影响因素。一方面,在地区经济受到冲击后劳动力进入失业状态或者预期将会失业,劳动力可能通过迁出本地来寻找新的工作机会,这是一种劳动力趋利避害的自然行为。Pekkala & Tervo[20]认为失业是导致劳动力迁移的重要原因,并且通过经验研究证实劳动力倾向于搬出失业率较高的地区。另一方面,收入是劳动力在地区间迁移的重要考量因素,当劳动力在本地的工资收入水平下降时,其迁出倾向可能增加,因此劳动力在本地的较低收入是引致其迁出的关键性原因。多数关于微观劳动力流动的理论,都认为地区间的收入差距是劳动力迁移决策的重要影响因素,并基于预期收入和成本之间的权衡构建理论模型[9]。经验证据表明,因地区经济冲击而下岗的工人在未来低收入或者是完全失业可能性较大,而迁出则可能获得更高的劳动报酬[21]。因此,人工智能技术冲击所引致的就业机会与工资水平下降,可能进而提高劳动力迁出本地的倾向。据此,本文提出如下假设。

H2a:人工智能技术会通过减少就业机会引发劳动力的迁出决策。

H2b:人工智能技术会通过降低工资水平引发劳动力的迁出决策。

三、研究设计

(一)数据来源

本文所用人工智能专利数据来自万方专利数据库,根据人工智能相关关键词如“人工智能”“智能控制”“智能机器人”“计算机视觉”等,利用Python软件从万方专利数据库逐条爬取人工智能专利,每条专利包含了专利的简介、授权日期、标题、申请人名称与具体地址、专利类型、专利编号等信息,最后依据专利的授权日期和地址,按照年份和城市进行加总得到分年分城市的人工智能专利数量。灯光亮度数据来自Harvard Dataverse平台提供的跨传感器校正的2000—2018年全球“类NPP-VIIRS”夜间灯光数据,房价数据来自CEIC中国经济数据库,雾霾污染数据来自达尔豪斯大学大气成分分析组,经ArcGIS解析后得到各地级市的PM2.5均值,其余城市层面数据来自《中国城市统计年鉴》。个体层面数据主要来自全国流动人口动态监测数据库,本文经过数据清洗与合并,最终使用其中2014—2018年数据。此外,稳健性检验部分还使用了2014—2016年中国劳动力动态调查数据库。

(二)变量说明

1.被解释变量

劳动力迁出决策(Mig)。参考张文武、余泳泽[22],根据流动人口问卷中“今后一段时间,您是否打算继续留在本地?”和“如果您打算留在本地,您预计自己将在本地留多久?”,本文构建劳动力迁出决策变量。

2.核心解释变量

人工智能技术(AI)。参考Ning et al. [23]和Carlino et al. [24],本文利用人均拥有的人工智能专利授权数量来衡量城市的人工智能技术水平。

3.中介变量

就业机会(Lnjobloss)。用城镇登记失业人员数取对数来衡量,同时使用问卷调查中“劳动力流动目的”问项,构造“劳动力流动目的”的二元变量用于分组回归。工资收入(Cm_wage)。

4.控制变量

本文主要从城市、个体及其家庭特征三个方面引入控制变量,主要包括经济活力、产业结构、人口密度、政府财政支出、高等教育水平、医疗水平、住房平均价格、环境污染、外商资本、企业数量、个人收入。主要变量定义见表1。由于篇幅限制,还有部分变量定义如下:性别(男性为 1,女性为 0,用Gender表示)、劳动力年龄(Age)、受教育年限(年,用Edu表示)、家庭规模(用家庭总人数衡量,用Livep表示)。

(三)模型构建

针对人工智能技术如何影响劳动力迁出决策,本文构建如下线性概率模型。

Migijt=β1AIjt+γXijt+ρj+γt+εijt

(1)

表1 主要变量定义

变量类型变量符号变量名称变量定义被解释变量Mig劳动力迁出决策若劳动力预期未来一段时间内会留在本地,则取值为0,否则为1解释变量AI人工智能技术城市人均拥有的人工智能专利授权数量中介变量Lnjobloss就业机会城镇登记失业人数取对数;流动目的,以务工/工作为目标的流动取值为1,否则为0Cm_wage工资收入个体工资与劳动供给时长的比值Lnlight经济活力城市平均夜间灯光亮度取对数Inds产业结构城市第二产业占GDP的比重Density人口密度城市年末总人口数与城市面积的比值Govp政府财政支出城市政府财政一般预算支出占GDP的比重Lnuniversity高等教育水平城市普通高等学校数量取对数控制变量Lnmedical医疗水平城市医院和卫生院数量取对数Lnhousep住房平均价格城市商品房平均销售价格取对数Lnpm25环境污染城市PM2.5年均浓度取对数Lnfdi外商资本城市外商实际直接投资额取对数Lncop企业数量城市企业数量取对数Lniincome个人收入劳动力上个月收入取对数

其中,i、j、t分别表示个体、城市和年份;Migijt表示城市j的劳动力个体i在t年预期迁出决策的二值变量;AIjt是城市j人均人工智能专利数量;Xijt是城市、个体及其家庭层面的控制变量;ρj为城市固定效应;γt为年份固定效应;εijt为随机误差项。

四、实证结果分析

(一)描述性统计分析

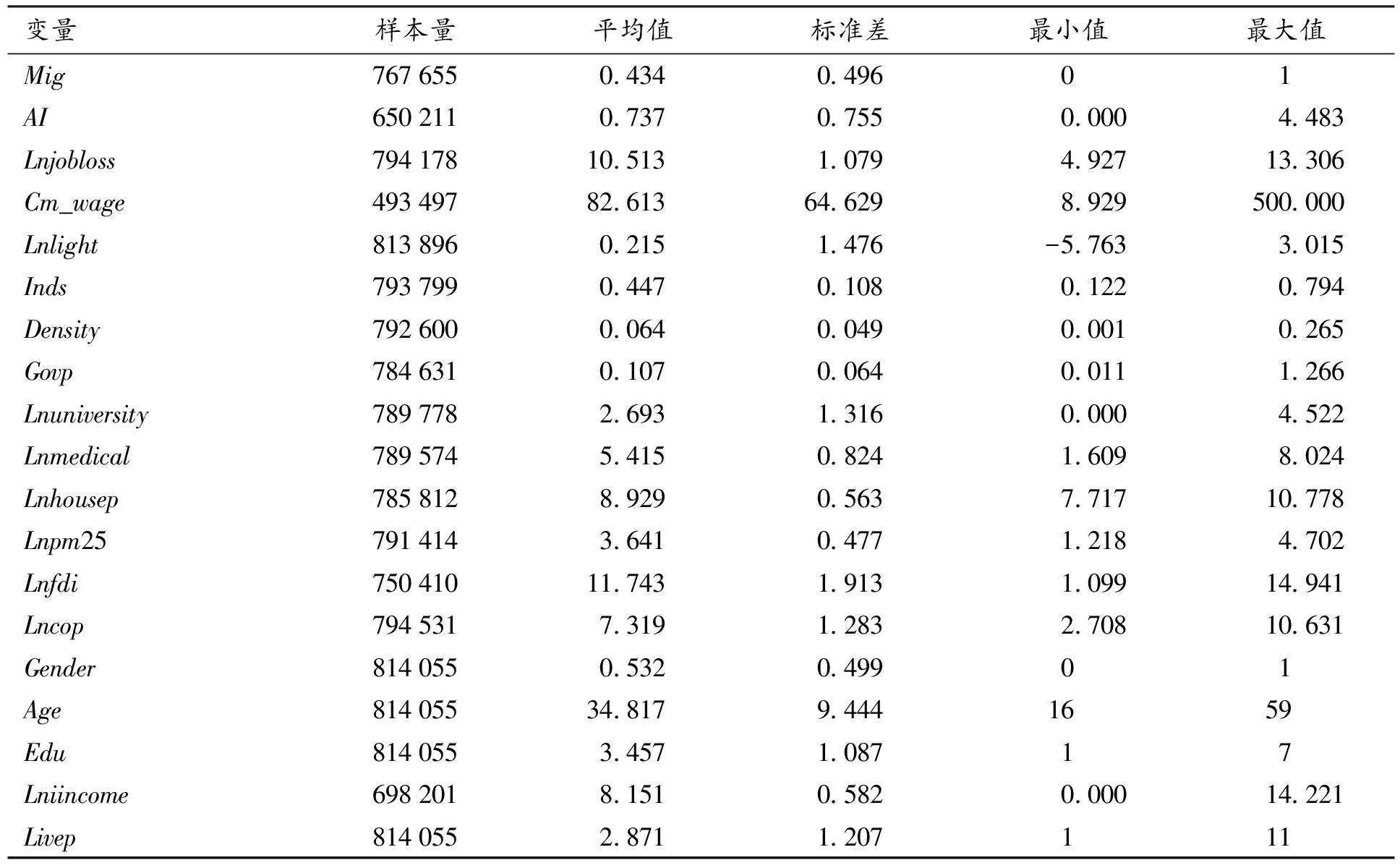

主要变量的描述性统计结果如表2所示。在样本期内,劳动力迁出决策(Mig)的均值为0.434,说明近一半的劳动力在人工智能技术冲击下具有迁出本地的倾向;人工智能技术(AI)的最小值为0.000,最大值为4.483,均值为0.737,标准差为0.755,说明城市之间人工智能技术发展水平存在一定差异;其余城市、个体及其家庭层面控制变量的描述性统计结果也与已有研究一致。

表2 主要变量的描述性统计结果

变量样本量平均值标准差最小值最大值Mig7676550.4340.49601AI6502110.7370.7550.0004.483Lnjobloss79417810.5131.0794.92713.306Cm_wage49349782.61364.6298.929500.000Lnlight8138960.2151.476-5.7633.015Inds7937990.4470.1080.1220.794Density7926000.0640.0490.0010.265Govp7846310.1070.0640.0111.266Lnuniversity7897782.6931.3160.0004.522Lnmedical7895745.4150.8241.6098.024Lnhousep7858128.9290.5637.71710.778Lnpm257914143.6410.4771.2184.702Lnfdi75041011.7431.9131.09914.941Lncop7945317.3191.2832.70810.631Gender8140550.5320.49901Age81405534.8179.4441659Edu8140553.4571.08717Lniincome6982018.1510.5820.00014.221Livep8140552.8711.207111

(二)人工智能技术对劳动力迁出决策影响的基准回归分析

根据计量模型(1),本文首先实证检验人工智能技术是否会影响劳动力迁出决策,结果如表3所示。列(1)~列(4)是线性概率模型的回归结果,其中列(1)是仅考虑人工智能技术对劳动力迁出决策影响的回归结果。可以看出,人工智能技术对劳动力迁出决策具有显著正向作用,即人工智能技术提高了劳动力迁出决策的概率。列(2)~列(4)是依次加入城市、个体及其家庭层面控制变量的回归结果。可以发现,人工智能技术依然显著提高劳动力迁出决策。同时,由于被解释变量为二值变量,本文还利用probit模型重新进行回归,由于probit建模前变量需要满足正态分布假定,因此本文利用Jarque-Bera统计量对变量的正态性进行检验,结果表明各变量的p值均高于0.05,满足正态分布假定。基于probit模型的回归结果如列(5)所示,可以看出人工智能技术对劳动力迁出决策仍具有正向作用。经计算得出,人工智能技术的边际效应为0.030 7,说明probit模型回归结果与线性概率模型非常接近。因此,人工智能技术会增加劳动力迁出概率,H1得以验证。

(三)机制分析

根据H2a和H2b,人工智能技术分别会通过减少地区就业机会和降低工资水平进而提高劳动力迁出倾向,本节实证检验这两种机制是否存在。机制检验结果见表4。

表3 人工智能技术对劳动力迁出决策影响的基准回归结果

线性概率模型probit模型(1)(2)(3)(4)(5)AI0.0247∗∗∗0.0270∗∗0.0319∗∗∗0.0310∗∗∗0.0862∗∗∗(0.0080)(0.0112)(0.0104)(0.0106)(0.0299)Lnlight-0.1854∗∗∗-0.1962∗∗∗-0.2312∗∗∗-0.6421∗∗∗(0.0533)(0.0521)(0.0522)(0.1465)Inds-0.0015-0.0009-0.0018-0.0052(0.0026)(0.0024)(0.0026)(0.0072)Density0.94100.42870.31860.8277(0.6053)(0.5658)(0.6494)(1.8022)Govp-0.1719-0.1384-0.0709-0.2094(0.1468)(0.1544)(0.1588)(0.4479)Lnuniversity-0.0117-0.0066-0.0154-0.0450(0.0326)(0.0355)(0.0399)(0.1139)Lnmedical-0.00280.00660.0010-0.0014(0.0164)(0.0177)(0.0179)(0.0529)Lnhousep-0.1372∗∗∗-0.1330∗∗∗-0.1425∗∗∗-0.4005∗∗∗(0.0507)(0.0481)(0.0517)(0.1459)Lnpm25-0.00480.0081-0.0179-0.0586(0.0398)(0.0405)(0.0397)(0.1104)Lnfdi0.0199∗0.0186∗0.0194∗0.0553∗(0.0103)(0.0105)(0.0107)(0.0303)Lncop-0.0091-0.00480.00610.0142(0.0260)(0.0266)(0.0249)(0.0693)Gender-0.0252∗∗∗-0.0203∗∗∗-0.0570∗∗∗(0.0029)(0.0026)(0.0074)Age-0.0074∗∗∗-0.0056∗∗∗-0.0155∗∗∗(0.0004)(0.0003)(0.0008)Edu-0.0690∗∗∗-0.0785∗∗∗-0.2234∗∗∗(0.0036)(0.0029)(0.0098)Lniincome-0.0454∗∗∗-0.0371∗∗∗-0.1066∗∗∗(0.0032)(0.0030)(0.0096)Livep-0.0814∗∗∗-0.2257∗∗∗(0.0021)(0.0059)城市\年份固定效应是是是是是常数项0.2242∗∗∗1.0670∗∗1.8168∗∗∗1.9433∗∗∗4.1383∗∗∗(0.0169)(0.5195)(0.4999)(0.5274)(1.4969)样本量615932579970505500505500505500R20.05550.05510.08530.1173伪R20.0905

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

表4 机制检验结果

就业机会工资收入Lnjobloss就业流动非就业流动Cm_wage低收入高收入MigMigMigMig(1)(2)(3)(4)(5)(6)AI0.0746∗0.0271∗∗0.0126-0.0380∗∗0.0335∗∗∗0.0132(0.0444)(0.0129)(0.0119)(0.0170)(0.0106)(0.0108)其他控制变量是是是是是是城市\年份固定效应是是是是是是常数项0.0746∗0.0271∗∗0.01268.3679∗∗∗1.5592∗∗∗1.7475∗∗∗(0.0444)(0.0129)(0.0119)(0.8172)(0.5084)(0.5845)样本量60996344110344096608870228869196919R20.97990.12910.08780.10200.11680.1190

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

对于人工智能技术影响劳动力迁出决策的就业机制,本文首先考察人工智能技术是否会导致城市的失业人群规模的扩大,结果如表4列(1)所示。可以看出,人工智能技术会显著导致失业人群规模(Lnjobloss)的提高,因此人工智能技术会对本地就业水平造成冲击。那么,根据H2a中已有文献关于就业机会对劳动力迁出影响的分析,劳动力面临经济下行冲击导致的就业机会减少时,会倾向于迁出本地。此外,全国流动人口动态监测调查数据中记录了劳动力的流动原因,主要包括工作性迁移、随同迁移、婚姻嫁娶、投亲靠友、学习培训、参军、生育等,参考马述忠、胡增玺[25]的分析思路,本文将样本划分为工作迁移和其他迁移目的。如果人工智能技术会通过降低就业水平来影响劳动力迁出决策,那么以就业为目标的劳动力受到人工智能技术的影响会更大。列(2)~列(3)是根据劳动力流动原因进行分组的回归结果,可以看出,人工智能技术对以就业工作为目标的劳动力迁出决策存在显著的正向影响,而对非工作目标的劳动力迁出决策不存在显著的影响。因此,本文验证了人工智能技术引发的就业机会减少是引致劳动力迁出决策的机制,H2a成立。

对于人工智能技术影响劳动力迁出决策的工资机制,本文首先考察人工智能技术是否会造成城市劳动力工资水平的下降,回归结果如表4列(4)所示。可以看出,人工智能技术会显著降低劳动力工资收入(Cm_wage),因此人工智能技术会对地区劳动力工资水平造成明显的负向冲击,那么当劳动力面临人工智能技术导致的工资水平降低时,就可能采取迁出决策。全国流动人口动态监测调查数据中记录了劳动力的工资收入和劳动供给时长,本文以个体工资与劳动供给时长的比值表征个体单位时间的工资水平,并且根据各城市各行业工资的均值,将样本划分为高、低两组。如果人工智能技术会通过降低工资水平来影响劳动力迁出决策,那么工资较低的劳动力受到人工智能技术的影响会更大。列(5)~列(6)是按照劳动力单位时间工资均值高、低分组的回归结果,可以看出人工智能技术对高工资劳动力的迁出决策不具有显著影响,而对低工资劳动力的迁出决策存在显著正向作用。因此,本文验证了人工智能技术引发的工资收入降低是引致劳动力迁出决策的机制,H2b得以验证。

(四)稳健性检验

1.替换变量与更换数据

本文首先通过替换核心解释变量和被解释变量进行稳健性检验,结果如表5所示。列(1)将当期人均人工智能专利数替换为滞后一期的人均人工智能专利数(L.AI),结果显示滞后一期的人工智能技术仍然会显著提高劳动力迁出决策的概率,但系数值略高于基准回归结果。列(2)~列(6)是替换被解释变量的回归结果,由于全国流动人口动态监测调查数据在2017年之前年份对于劳动力迁出决策的答案设置未进行细分,并且2017年与2018年在相关问项上答案设定并不统一,因此本文对2017年与2018年数据分别进行回归。其中根据2017年劳动力预期迁出年份为平均1.5年、4年和8年分别构造劳动力预期1.5年后迁出(Mig_1.5y)、4年后迁出(Mig_4y)和8年后迁出(Mig_8y),结果如列(2)~列(4)所示。根据2018年劳动力预期迁出年份分别为平均2年和10年,构造劳动力预期2年后迁出(Mig_2y)和10年后迁出(Mig_10y),结果如列(5)~列(6)所示。以上结果均表明,重新设定劳动力预期迁出年份后,人工智能技术对劳动力迁出决策具有显著正向作用,因此本文基准结果具有稳健性。其次,由于本文在基准回归部分所使用的多期混合截面数据并非追踪调查数据,从而无法考虑个体固定效应,因此本文通过更换微观数据库来进一步验证结论的稳健性。具体地,本文整理和使用了2014—2016年中国劳动力动态调查个体层面的两期面板数据,由于该数据库中关于个体未来是否定居本地的回答在整理为面板数据后缺失严重,因此本文利用问卷调查中关于个体“是否打算外出务工”的回答构建劳动力迁出决策变量。当回答为是时取值为1,反之取值为0,其余变量与基准回归部分一致。采用中国劳动力动态调查个体层面两期面板数据固定效应的回归结果如列(7)所示,可以发现,在更换不同数据库并控制个体固定效应后,本文基准结论依然成立。

表5 替换变量与更换数据后的稳健性检验结果

替换核心解释变量替换被解释变量更换数据库MigMig_1.5yMig_4yMig_8yMig_2yMig_10yMig(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)AI0.8757∗∗∗1.4614∗∗∗0.9584∗∗∗0.3387∗∗∗0.3137∗∗∗0.0549∗(0.0038)(0.0068)(0.0066)(0.0067)(0.0102)(0.0295)L.AI0.2043∗∗(0.0976)其他控制变量是是是是是是是城市固定效应是是是是是是否年份固定效应是否否否否否是个体固定效应否否否否否否是常数项1.7365∗∗∗6.8836∗∗∗8.9359∗∗∗2.5967∗∗∗16.0476∗∗∗15.1524∗∗∗1.7768∗(0.4868)(0.0391)(0.0628)(0.0578)(0.2032)(0.2839)(1.0310)样本量60716165354653546535470868708684278R20.11500.05740.08140.08070.08120.08010.0209

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

2.内生性处理

人工智能技术与劳动力迁出决策可能存在一定的反向因果关系。为了缓解可能存在的内生性,本文采用工具变量法进行处理。《中国统计年鉴》中对各省份计算机数量的统计最早开始于2001年,因此本文基于2001年各地区计算机数量,利用2001年各城市互联网接入率将省级计算机数量划分至地级市层面,为了使得工具变量具有时变特征,最终使用各城市计算机数量与年份的交乘项(Year_city_pc)作为工具变量。本文工具变量的合理性在于:一方面,从人工智能技术的发展历史来看,计算机始终是人工智能技术的基础与载体,计算机程序是人工智能技术运用的前提条件,并且计算机的先进程度也影响着人工智能技术的智慧程度,例如感知机等人工神经网络算法最先是由计算机科学家所提出。同时,人工智能技术的实现与应用也依赖于计算机技术进步所带来的强大算力和先进系统。例如,日本在1981年推行的第五代计算机项目,其目标就在于创造能实现人机对话、自主翻译与理解的机器;谷歌公司在2013年所采购的量子计算机极大地提高了运算速度,使得人工智能技术的研发快速推进。因此计算机网络技术发展极大地带动了人工智能技术进步,从而计算机与人工智能技术之间满足相关性。另一方面,本文选用尽可能早期的计算机统计数据,使得工具变量带有历史性质,从而不会直接影响当前劳动力迁出决策。此外,地区计算机数量主要可能通过四种途径影响劳动力迁出决策。其一在于计算机作为一种工业技术产品可能有助于地区产业结构的优化升级,通过提高制造业比重来增加就业机会,从而留住本地劳动力。其二在于计算机的普及提高了相应劳动力的专业技能,并且帮助劳动力在信息化时代能够更为便捷地获取广泛学习资源,因此计算机可能通过提升劳动力教育水平进而影响其迁出决策。其三在于计算机作为信息化技术的物质载体,能够帮助劳动力提高信息优势,帮助其寻找更为合适的工作岗位,从而获得生产率和工资收入的提升,因此计算机作为一种重要的生产性设备,可能通过提高劳动力工资收入进而影响其迁出决策。其四在于计算机作为人工智能技术进步的基础条件,可能通过提高人工智能技术水平进而影响劳动力迁出决策。参考Acemoglu et al.[26]的思路,本文在工具变量回归中首先对城市产业结构、个体教育和工资这三个可能的干扰性变量进行控制,其次与不控制这三个干扰性变量的结果进行比较,若二者结果变化较小则说明本文结果具有稳健性,从而表明城市计算机数量主要通过提升人工智能技术进而影响劳动力迁出决策,即本文所用工具变量在一定程度上满足排他性假设。

工具变量的回归结果如表6所示。列(1)是全样本下采用两阶段最小二乘法的第一阶段回归结果,结果显示城市计算机数量对人工智能技术具有显著正向作用。列(2)是全样本下人工智能技术对劳动力迁出决策影响的第二阶段回归结果,列(3)则是全样本下不控制城市产业结构、个体教育和工资这三个干扰性变量的回归结果。通过对比列(2)~ 列(3)的回归结果,本文发现人工智能技术均对劳动力迁出决策存在显著正向作用,无论是否加入干扰性变量,人工智能技术的系数大小和显著性几乎不发生变化,这表明本文的工具变量回归结果具有稳健性,即工具变量满足排除性假设。同时,第一阶段的F统计量均高于弱工具变量检验在10%处的临界值。因此,在考虑内生性问题后,本文进一步验证了基准结论的稳健性。不同于线性概率模型,probit模型无法直接采用两阶段最小二乘法,因此本文利用IVprobit两步法估计重新进行回归,结果如列(4)所示。可以发现,人工智能技术对劳动力迁出决策仍然具有显著正向作用,且根据两步法IVprobit模型的结果进行弱工具变量检验,结果显示Wald检验p值为零,因此本文所用工具变量不存在弱工具变量问题。

表6 内生性处理结果

2SLSIVprobit第一阶段第二阶段第二阶段全样本AIMigMigMig(1)(2)(3)(4)AI0.0408∗∗0.0394∗∗0.1120∗∗∗(0.0172)(0.0154)(0.0155)Year_city_pc0.0013∗∗∗(0.0001)Inds-0.00740.00030.0006(0.0128)(0.0031)(0.0018)Edu0.0013-0.0788∗∗∗-0.2254∗∗∗(0.0014)(0.0034)(0.0022)Lniincome0.0100∗∗-0.0408∗∗∗-0.1183∗∗∗(0.0041)(0.0034)(0.0040)其他控制变量是是是是城市\年份固定效应是是是是常数项-2.85582.1567∗∗∗1.6131∗∗∗4.7819∗∗∗(2.2361)(0.5978)(0.5305)(0.4786)Wald检验p值0.0000样本量388387388387388387388387R20.90360.12220.0937

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

3.城市层面迁出决策与迁出规模

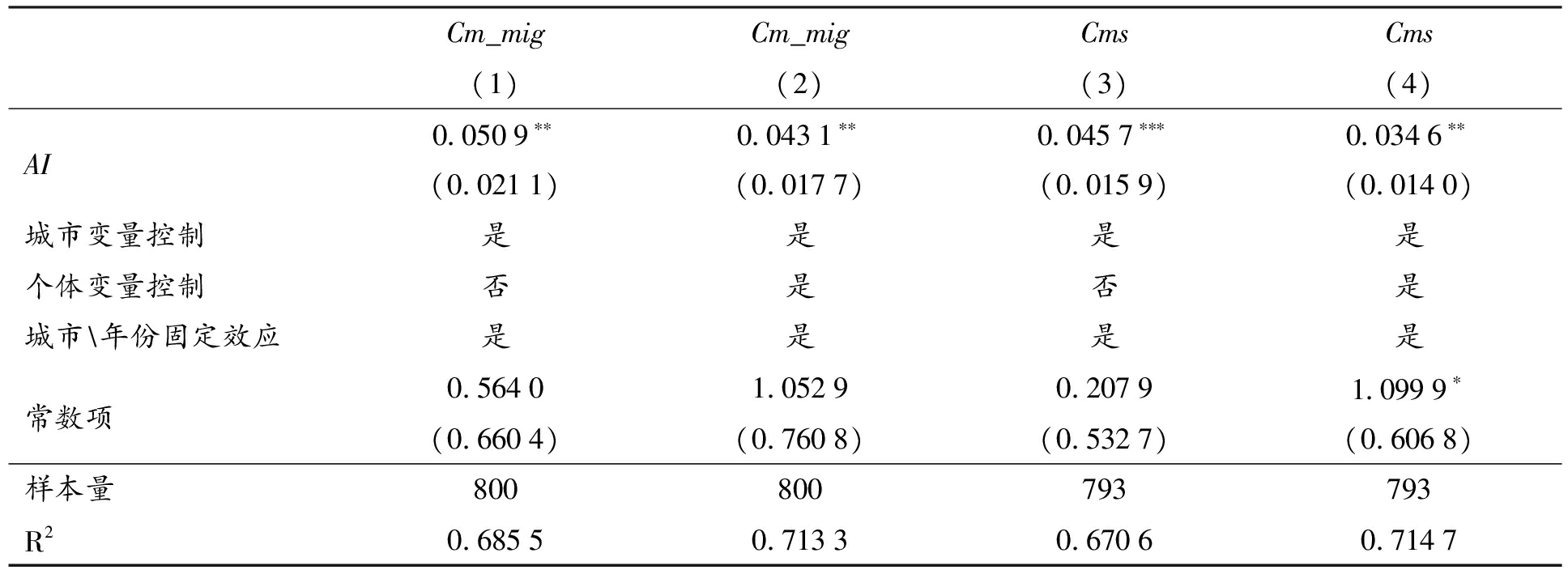

由于全国流动人口动态监测调查数据并非追踪调查,因此无法控制个体固定效应。基于此,为进一步计算城市层面劳动力迁出决策(Cm_mig)和其余的个体及其家庭层面控制变量的平均值,本文利用面板固定效应两阶段最小二乘法,实证检验人工智能技术对城市层面劳动力迁出决策的影响,工具变量回归结果如表7中列(1)~ 列(2)所示。结果显示无论是否加入城市平均个体特征变量,人工智能技术对城市层面劳动力迁出决策均存在显著正向作用。劳动力的迁移行为来自个体迁出决策,然而,这种个体迁出决策也可能会成为一种群体性行为,进而表现为城市迁移规模的变化。为此,本文通过计算五年内流入该城市且具有迁移倾向的劳动力占城市总流动人口的比重,表征城市迁出规模(Cms),并结合面板固定效应两阶段最小二乘法实证考察人工智能技术对劳动力迁出规模的影响,工具变量回归结果如表7中列(3)~ 列(4)所示,可以看出无论是否加入城市平均个体特征变量,人工智能技术对地区总体迁出规模均存在显著正向作用。

表7 城市层面迁出决策与迁出规模的2SLS回归结果

Cm_migCm_migCmsCms(1)(2)(3)(4)AI0.0509∗∗0.0431∗∗0.0457∗∗∗0.0346∗∗(0.0211)(0.0177)(0.0159)(0.0140)城市变量控制是是是是个体变量控制否是否是城市\年份固定效应是是是是常数项0.56401.05290.20791.0999∗(0.6604)(0.7608)(0.5327)(0.6068)样本量800800793793R20.68550.71330.67060.7147

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

五、进一步分析

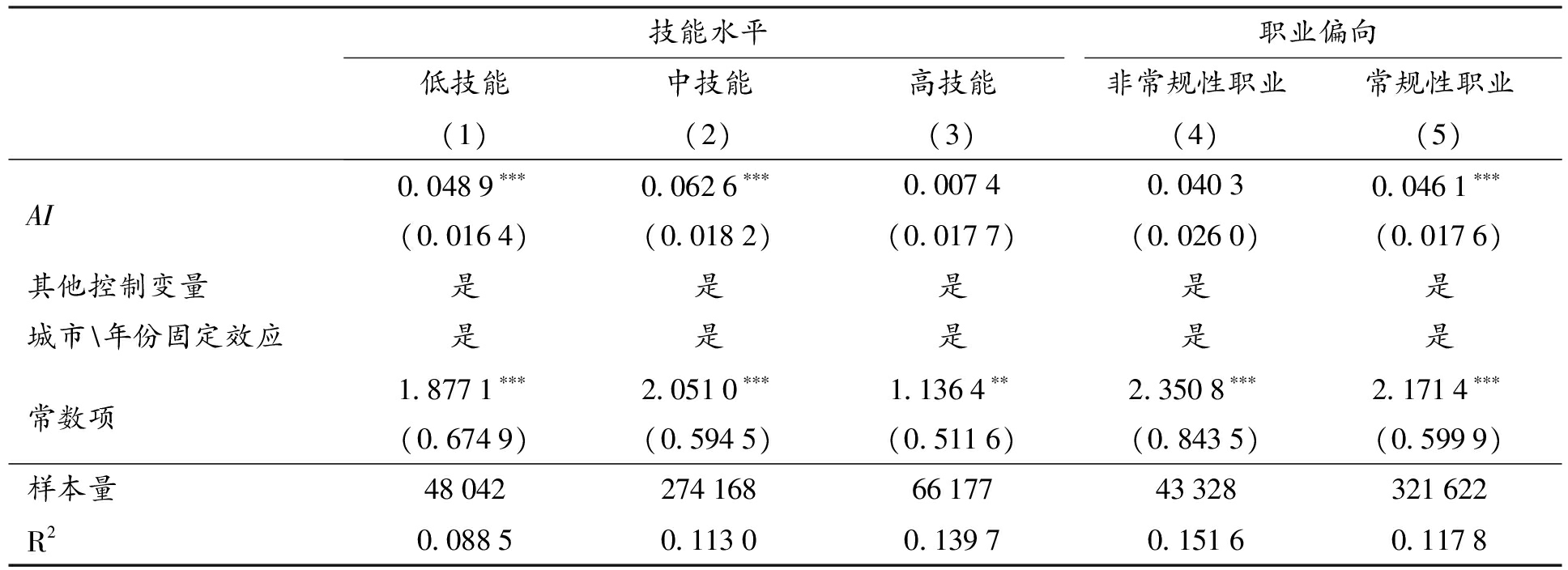

(一)技能水平与职业偏向

从技术本身的特性来看,人工智能技术可能更倾向于替代技能水平较低的劳动力[27-29]和从事常规性职业的劳动力[30],而对技能水平较高或者非常规性职业劳动力存在互补作用。为此,本文按照劳动力受教育水平将未上过学与小学、初中学历和高中学历、大专及以上学历分别归类为低技能、中技能和高技能劳动力;相应也根据全国流动人口动态监测的职业分类,将国家机关、党群组织、企事业单位负责人,专业技术人员,公务员、办事人员和有关人员,归类为非常规性职业,其余职业则归类为常规性职业。

基于以上分类,本文采用2SLS分组回归方法考察人工智能技术导致劳动力迁出效应的技能与职业偏向,结果如表8所示。列(1)~ 列(3)是人工智能技术对不同技能劳动力迁出决策影响的回归结果。列(1)显示,人工智能技术对低技能劳动力迁出决策存在显著正向作用;列(2)显示,人工智能技术对中等技能劳动力迁出决策存在显著正向作用;列(3)显示,人工智能技术对高技能劳动力迁出决策存在正向作用,但统计上不显著。这表明人工智能技术对不同技能水平的劳动力迁出决策存在明显偏向性作用,即主要引致中、低技能劳动力的迁出。列(4)~ 列(5)是考察人工智能技术对不同职业偏向劳动力迁出决策影响的回归结果。列(4)显示,人工智能技术对非常规性职业劳动力迁出决策的正向作用不显著;列(5)结果表明,人工智能技术对常规性职业劳动力迁出决策存在显著正向作用。这表明人工智能技术对不同职业偏向劳动力迁出决策的影响同样存在明显的偏向性作用,即主要引致常规性职业劳动力的迁出。

表8 技能水平与职业偏向的2SLS回归结果

技能水平职业偏向低技能中技能高技能非常规性职业常规性职业(1)(2)(3)(4)(5)AI0.0489∗∗∗0.0626∗∗∗0.00740.04030.0461∗∗∗(0.0164)(0.0182)(0.0177)(0.0260)(0.0176)其他控制变量是是是是是城市\年份固定效应是是是是是常数项1.8771∗∗∗2.0510∗∗∗1.1364∗∗2.3508∗∗∗2.1714∗∗∗(0.6749)(0.5945)(0.5116)(0.8435)(0.5999)样本量480422741686617743328321622R20.08850.11300.13970.15160.1178

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

(二)个体异质性分析

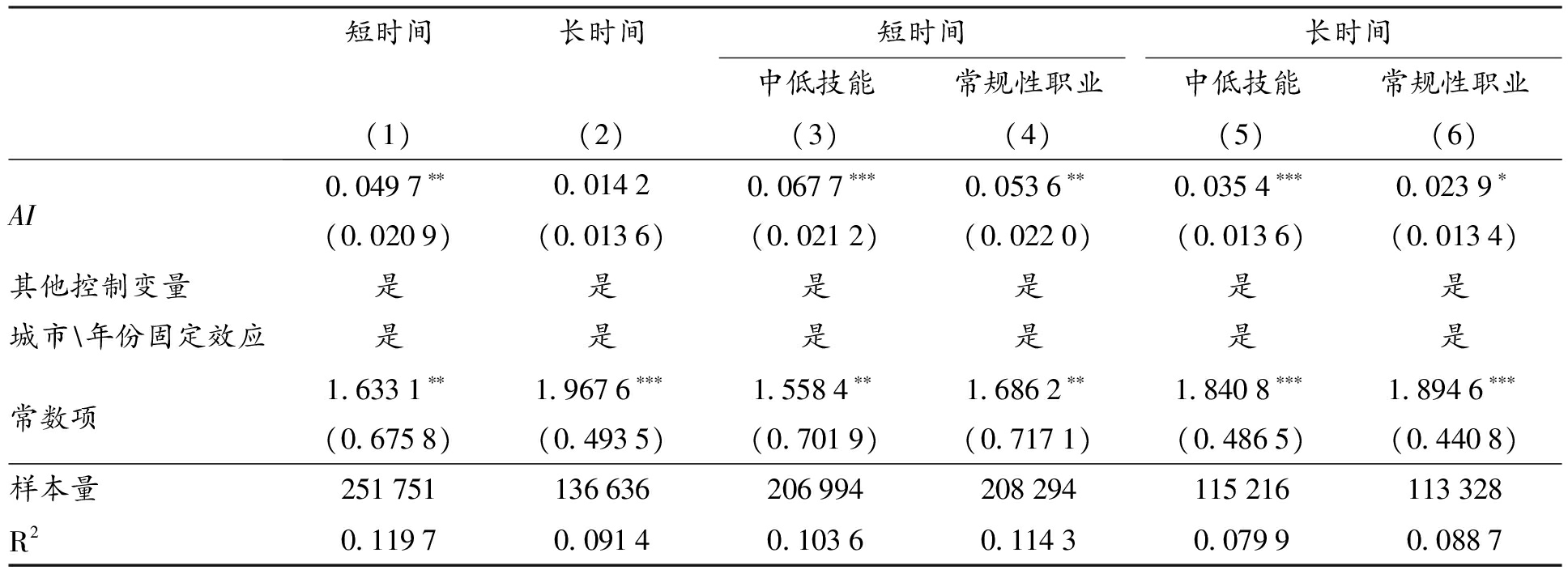

1.劳动力过往迁移时长异质性分析

过往迁移时长反映了个体在当前流动城市中生活工作的存续时间,迁入时间越长,个体对于当地生活习惯、文化风俗、工作模式等方面的认同感会越强,并且个体居住在某地时间越长,积累的社会关系越丰富,这对于自身收入的提升、职业生涯的发展通常具有重要作用,从而选择重新迁移到其他城市的可能性较低。基于此,将流动时间在五年内的样本归类为短时间,将流动时间超过五年的样本归类为长时间,并细分考察中低技能和常规性职业劳动力群体,工具变量回归结果如表9所示。列(1)结果显示,人工智能技术对过往短时间流动的劳动力迁出决策具有显著正向作用;而列(2)结果显示,人工智能技术对过往迁移时间较长的劳动力迁出决策不再具有显著影响。列(3)~ 列(6)结果则显示,无论过往迁移时间长短,人工智能技术对中低技能劳动力和常规性职业劳动力迁出决策均存在显著的正向作用。因此,对于中低技能与常规性职业的劳动力而言,无论其在当地是否已经积累了较多的社会资源,在面临人工智能技术冲击时,这些劳动力都倾向做出迁出本地的决策。

表9 过往迁移时长异质性检验结果

短时间长时间短时间长时间中低技能常规性职业中低技能常规性职业(1)(2)(3)(4)(5)(6)AI0.0497∗∗0.01420.0677∗∗∗0.0536∗∗0.0354∗∗∗0.0239∗(0.0209)(0.0136)(0.0212)(0.0220)(0.0136)(0.0134)其他控制变量是是是是是是城市\年份固定效应是是是是是是常数项1.6331∗∗1.9676∗∗∗1.5584∗∗1.6862∗∗1.8408∗∗∗1.8946∗∗∗(0.6758)(0.4935)(0.7019)(0.7171)(0.4865)(0.4408)样本量251751136636206994208294115216113328R20.11970.09140.10360.11430.07990.0887

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

2.劳动力户籍异质性分析

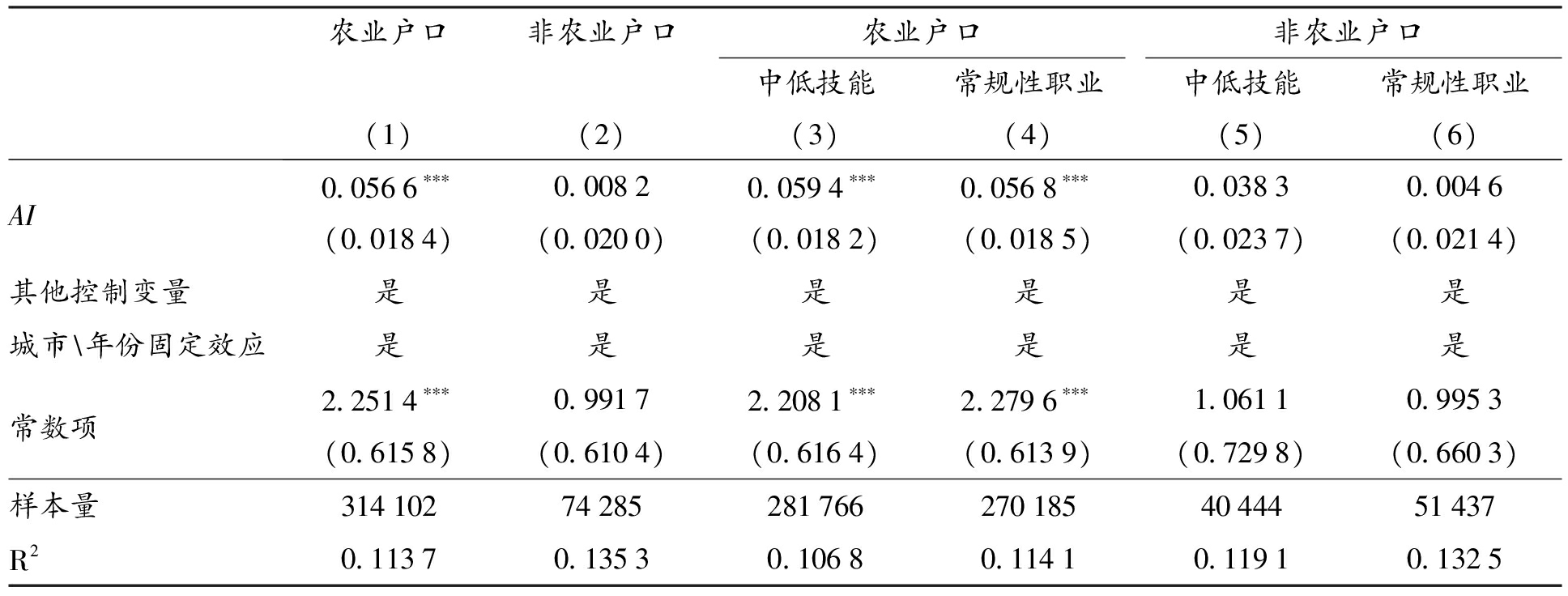

迁移黏性反映了劳动力迁往其他地区时可能遇到的阻力因素,本文主要从户口性质方面进行探讨。农民工流动到城市后,由于受到户籍制度的影响,在工资、就业、子女入学以及社会福利等方面,无法享受与本地居民同等的待遇,这种歧视可能会导致人工智能技术影响劳动力迁出效应的差异。据此,本文根据劳动力的户籍将样本划分为农业户口和非农业户口,工具变量回归结果如表10所示。列(1)~ 列(2)结果分别显示人工智能技术对农业户口劳动力迁出决策存在显著正向作用,而对非农业户口劳动力迁出决策的影响不显著。这表明户籍是人工智能技术影响劳动力迁出决策的重要约束条件,即户籍会制约劳动力迁移。列(3)~ 列(4)结果表明,人工智能技术会显著促进具有农业户口的中低技能和常规性职业劳动力迁出决策;列(5)~ 列(6)的结果表明,对于非农业户口的中低技能和常规性职业劳动力,人工智能技术不会显著影响其迁出决策。因此,劳动力户籍是人工智能技术迁出效应产生技能与职业偏向的重要条件。

表10 劳动力户籍异质性检验结果

农业户口非农业户口农业户口非农业户口中低技能常规性职业中低技能常规性职业(1)(2)(3)(4)(5)(6)AI0.0566∗∗∗0.00820.0594∗∗∗0.0568∗∗∗0.03830.0046(0.0184)(0.0200)(0.0182)(0.0185)(0.0237)(0.0214)其他控制变量是是是是是是城市\年份固定效应是是是是是是常数项2.2514∗∗∗0.99172.2081∗∗∗2.2796∗∗∗1.06110.9953(0.6158)(0.6104)(0.6164)(0.6139)(0.7298)(0.6603)样本量314102742852817662701854044451437R20.11370.13530.10680.11410.11910.1325

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

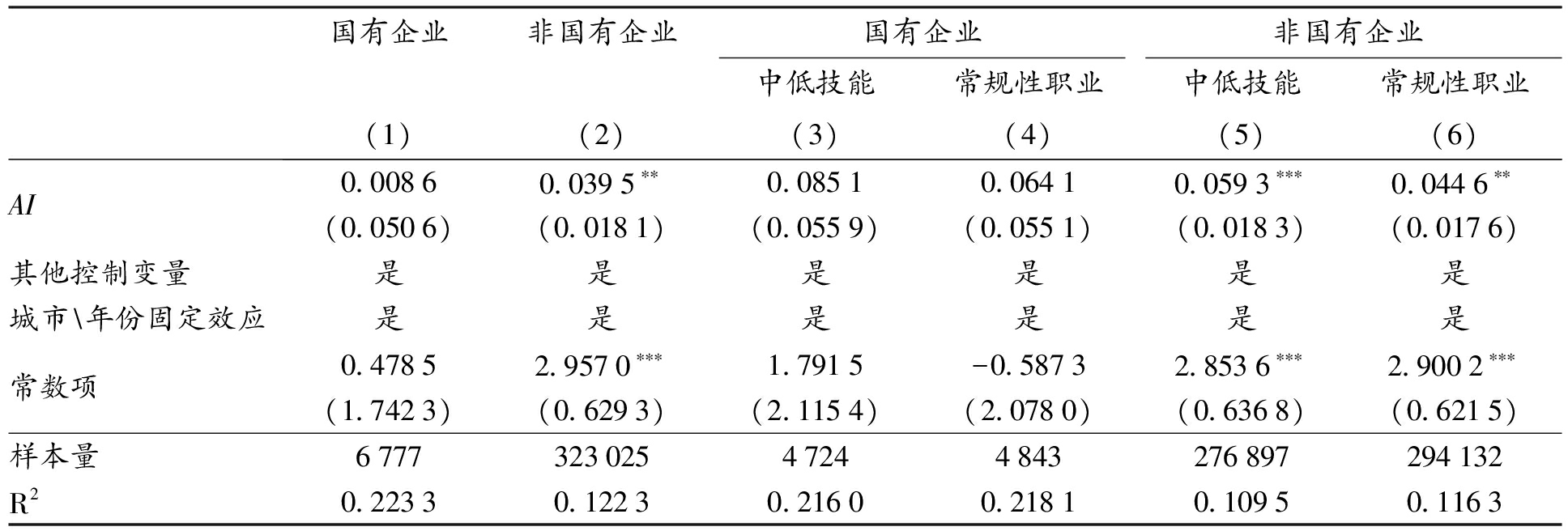

3.劳动力就业单位性质异质性分析

就业单位性质可能会改变劳动力的迁出决策,特别是在人工智能技术冲击下,部分已就业劳动力由于在劳动力市场上的地位较低,可能更易于失去工作从而离开当前城市。据此,本文从劳动力就业单位性质考察人工智能技术影响劳动力迁出决策的异质性。根据劳动力就业单位性质,将样本划分为国有企业和非国有企业劳动力,通过分组回归进行考察,工具变量回归结果如表11所示。列(1)~ 列(2)结果分别显示,人工智能技术对在国有企业就业的劳动力迁出决策不存在显著影响,而对于非国有企业就业的劳动力迁出决策具有显著正向作用,这表明人工智能技术更容易挤出在非国有企业就业的劳动力。列(3)~ 列(4)的结果表明,人工智能技术对在国有企业就业的中低技能和常规性职业劳动力的挤出作用将会消减。列(5)~ 列(6)的结果表明,人工智能技术对在非国有企业就业的中低技能和常规性职业劳动力迁出决策仍然具有显著的正向作用。

表11 劳动力就业单位性质的异质性检验结果

国有企业非国有企业国有企业非国有企业中低技能常规性职业中低技能常规性职业(1)(2)(3)(4)(5)(6)AI0.00860.0395∗∗0.08510.06410.0593∗∗∗0.0446∗∗(0.0506)(0.0181)(0.0559)(0.0551)(0.0183)(0.0176)其他控制变量是是是是是是城市\年份固定效应是是是是是是常数项0.47852.9570∗∗∗1.7915-0.58732.8536∗∗∗2.9002∗∗∗(1.7423)(0.6293)(2.1154)(2.0780)(0.6368)(0.6215)样本量677732302547244843276897294132R20.22330.12230.21600.21810.10950.1163

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著;括号内为标准误。

六、结论与政策建议

人工智能技术的快速发展不断冲击劳动力市场,引发了社会各界的担忧,然而现有研究并未重视城市人工智能技术对微观劳动力个体迁出决策的影响。基于此,本文结合中国城市层面人工智能专利数据与全国流动人口动态监测微观调查数据,实证检验人工智能技术对劳动力迁出决策的效应、机制、技能与职业偏向以及个体异质性。结果表明:(1)人工智能技术对劳动力迁出决策具有显著正向作用。从人工智能技术滞后、劳动力不同预期迁出年份、不同微观劳动力数据库、城市层面迁出决策和迁移规模角度来看,人工智能技术的劳动力迁出效应仍然存在,且考虑内生性问题后结果依然稳健。(2)就业机会与工资收入是人工智能技术引致劳动力迁出决策的重要机制,即人工智能技术会通过减少就业机会和降低工资水平进而导致劳动力倾向于迁出本地。(3)人工智能技术的劳动力迁出效应存在方向偏好。即主要引致从事中低技能和常规性职业劳动力迁出。并且在不同个体特征下,人工智能技术的劳动力迁出效应具有异质性。人工智能技术能够促进过往迁移时间较短、农业户口和在非国有企业就业的劳动力迁出,并且相对于非农户口和在国有企业就业的劳动力,人工智能技术对农业户口和在非国有企业就业的中低技能与常规性职业劳动力的挤出作用更强,但无论中低技能和常规性职业劳动力何时迁入本地,人工智能技术冲击均会促使其迁出本地。

据此,本文提出以下政策建议:第一,政府应当健全劳动力保障机制,防止劳动力在智能化技术冲击下流出本地。本研究发现,宏观人工智能技术冲击会提高本地区劳动力的迁出倾向。因此,中央和地方政府在大力推进人工智能技术研发促进经济增长的同时,也应关注智能化技术对本地劳动力市场的冲击,特别是对劳动力个体迁出决策的影响。为防止人工智能技术进一步引致本地劳动力资源流失,地方政府应切实结合地区人工智能技术创新水平,适时出台相应的政策法规加强对劳动力的保护,弱化本地流动人口的迁出倾向,避免人工智能技术对地区劳动力资源的挤出。第二,地方政府和企业应当积极创造就业机会,加强劳动力职业培训和引导失业劳动力再就业。本文研究表明,人工智能技术会通过减少就业机会引致劳动力迁出决策。就业通常是劳动力跨区域迁移流动的主要目的,更为充足的就业机会对于劳动力迁出决策具有重要作用,因此政府和企业应当为劳动力提供更多的就业机会并积极促进劳动力在本地再就业,推动劳动力与智能化技术的和谐共生,避免人工智能技术对劳动力过度替代而引致劳动力流出。第三,地方政府和企业应通过提高工资收入水平吸引劳动力留在本地。本文研究表明,人工智能技术会通过降低工资水平进而引致劳动力迁出决策。工资是劳动力收入的主要来源,工资水平的高低对于劳动力跨区域流动行为具有重要影响,因此政府和企业可以通过行政和市场化手段提高劳动力工资水平和相关福利待遇,增强地方对劳动力的吸引力。第四,劳动力应当积极提高自身人力资本水平。本文研究发现,人工智能技术更倾向引致中低技能、从事常规性职业、流动时间短、农业户口和在非国有企业就业的劳动力迁出本地。在新兴技术冲击下劳动力个人并非束手无策,当前大量人工智能技术仍然需要与具备较高人力资本的劳动力相互协作,因此劳动力应持续加强教育投资、积极参加职业培训以及强化专业领域技能。尤其对于在劳动力市场中处于弱势的劳动力更应构筑终身学习理念,积极适应智能化时代到来可能引发的就业冲击,并通过扩大在本地的社会网络来增强就业转换能力和自主创业能力,保障自身就业的稳定性。

[1]ACEMOGLU D, RESTREPO P. The wrong kind of AI? Artificial intelligence and the future of labor demand[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2020, 13(1):25-35.

[2]FABER M, SARTO A, TABELLINI M. Local shocks and internal migration: the disparate effects of robots and Chinese imports in the US[Z]. NBER Working Paper No.30048, 2022.

[3]陈媛媛,张竞,周亚虹. 工业机器人与劳动力的空间配置[J]. 经济研究, 2022(1):172-188.

[4]魏下海,张沛康,杜宇洪. 机器人如何重塑城市劳动力市场: 移民工作任务的视角[J]. 经济学动态, 2020(10):92-109.

[5]BLACK R, ADGER W N, ARNELL N W, et al. The effect of environmental change on human migration[J]. Global Environmental Change, 2011, 21(Suppl.1):3-11.

[6]李丁,张艳,马双,等. 大气污染的劳动力区域再配置效应和存量效应[J]. 经济研究, 2021(5):127-143.

[7]周颖刚,蒙莉娜,卢琪. 高房价挤出了谁?——基于中国流动人口的微观视角[J]. 经济研究, 2019(9):106-122.

[8]姚先国,冯履冰,周明海. 中国劳动力迁移决定因素研究综述[J]. 中国人口科学, 2021(1):117-125.

[9]樊士德,沈坤荣. 中国劳动力流动的微观机制研究——基于传统与现代劳动力流动模型的建构[J]. 中国人口科学, 2014(2):17-31.

[10]陈翔,唐聪聪. 中国劳动力流动的特征、成因与经济效果研究[J]. 宏观经济研究, 2021(11):93-102.

[11]李斌,吴书胜,朱业. 农业技术进步、新型城镇化与农村剩余劳动力转移——基于“推拉理论”和省际动态面板数据的实证研究[J]. 财经论丛, 2015(10):3-10.

[12]赵德昭,许和连. FDI、农业技术进步与农村剩余劳动力转移——基于“合力模型”的理论与实证研究[J]. 科学学研究, 2012(9):1342-1353.

[13]李浩. 技术进步、劳动力流动与经济内生增长[J]. 江西社会科学, 2012(8):51-55.

[14]GALOR O, STARK O. The impact of differences in the levels of technology on international labor migration[J]. Journal of Population Economics, 1991, 4(1):1-12.

[15]TABUCHI T, THISSE J F, ZHU X W. Technological progress and economic geography[Z]. CEPR Discussion Paper No.9901, 2014.

[16]MARTYNOVICH M, LUNDQUIST K J. Technological change and geographical reallocation of labour: on the role of leading industries[J]. Regional Studies, 2016, 50(10):1633-1647.

[17]ACEMOGLU D, RESTREPO P. Robots and jobs: evidence from US labor markets[J]. Journal of Political Economy, 2020, 128(6):2188-2244.

[18]孔高文,刘莎莎,孔东民. 机器人与就业——基于行业与地区异质性的探索性分析[J]. 中国工业经济, 2020(8):80-98.

[19]王晓娟,朱喜安,王颖. 工业机器人应用对制造业就业的影响效应研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2022(4):88-106.

[20]PEKKALA S, TERVO H. Unemployment and migration: does moving help?[J]. Scandinavian Journal of Economics, 2002, 104(4):621-639.

[21]HANSEN H K, LYNGEMARK D H, WEATHERALL C D. Migration and employment after an economic shock: regional characteristics and migration patterns[J]. Regional Studies, 2021, 55(5):907-920.

[22]张文武,余泳泽. 城市服务多样性与劳动力流动——基于“美团网”大数据和流动人口微观调查的分析[J]. 金融研究, 2021(9):91-110.

[23]NING L T, WANG F, LI J. Urban innovation, regional externalities of foreign direct investment and industrial agglomeration: evidence from Chinese cities[J]. Research Policy, 2016, 45(4): 830-843.

[24]CARLINO G A, CHATTERJEE S, HUNT R M. Urban density and the rate of invention[J]. Journal of Urban Economics, 2007, 61(3):389-419.

[25]马述忠,胡增玺. 数字金融是否影响劳动力流动?——基于中国流动人口的微观视角[J]. 经济学(季刊), 2022(1):303-322.

[26]ACEMOGLU D, JOHNSON S, ROBINSON J A. The colonial origins of comparative development: an empirical investigation[J]. American Economic Review, 2001, 91(5):1369-1401.

[27]BLANAS S, GANCIA G, LEE S Y. Who is afraid of machines?[J]. Economic Policy, 2019, 34(10):627-690.

[28]王永钦,董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究, 2020(10):159-175.

[29]李磊,王小霞,包群. 机器人的就业效应: 机制与中国经验[J]. 管理世界, 2021(9):104-119.

[30]余玲铮,魏下海,孙中伟,等. 工业机器人、工作任务与非常规能力溢价——来自制造业“企业—工人”匹配调查的证据[J]. 管理世界, 2021(1):47-59.